La course à l'espace depuis la Seconde Guerre mondiale

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Problématique : Quel rôle a joué la course à l’espace dans la transformation des relations internationales et de la vie des hommes depuis 1945 ?

- militaire avec la course aux armements, notamment la fabrication de missiles intercontinentaux, en cherchant à s’emparer du programme de missiles balistiques de l’Allemagne nazie (V1 et V2) ;

- civil pour des raisons idéologiques dans le cadre de la préparation de l’année de géophysique internationale, prévue pour 1957-1958.

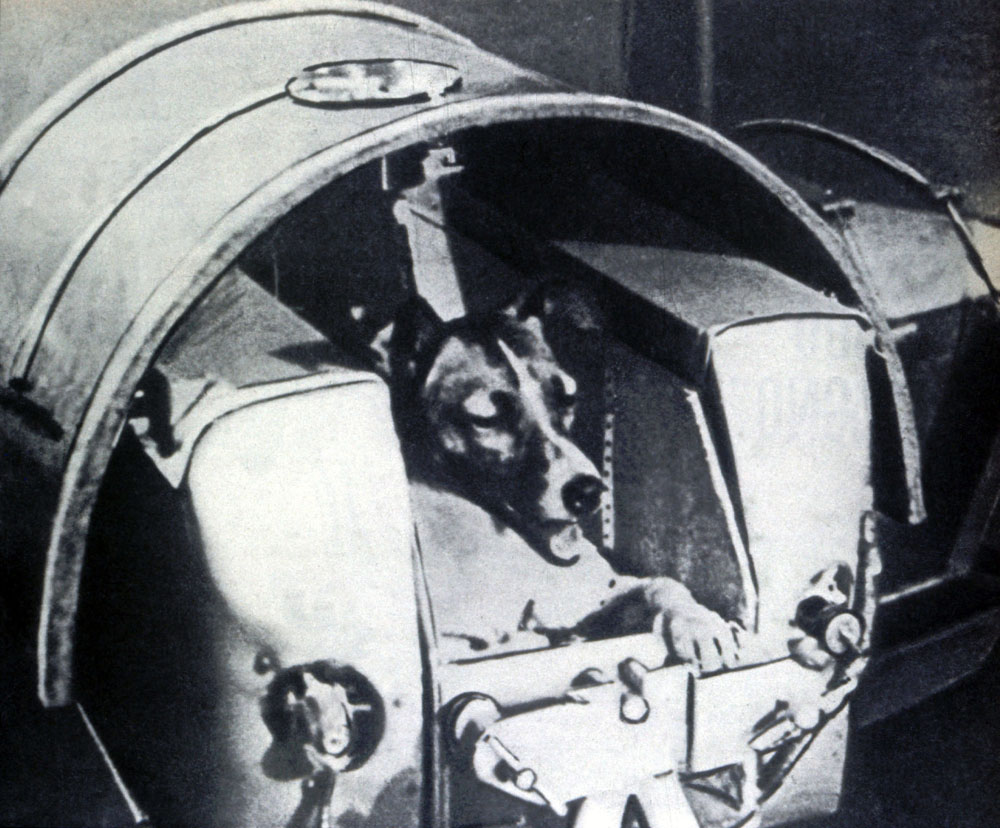

Les États-Unis et l’URSS mettent au point les premières fusées en 1950. Mais, en 1957, les Soviétiques sont les premiers à lancer un satellite artificiel avec Spoutnik 1 et à emmener dans l’espace un être vivant, la chienne Laïka, à bord du Spoutnik 2. C’est un choc pour les États-Unis qui en réaction créent la NASA en 1958.

|

|

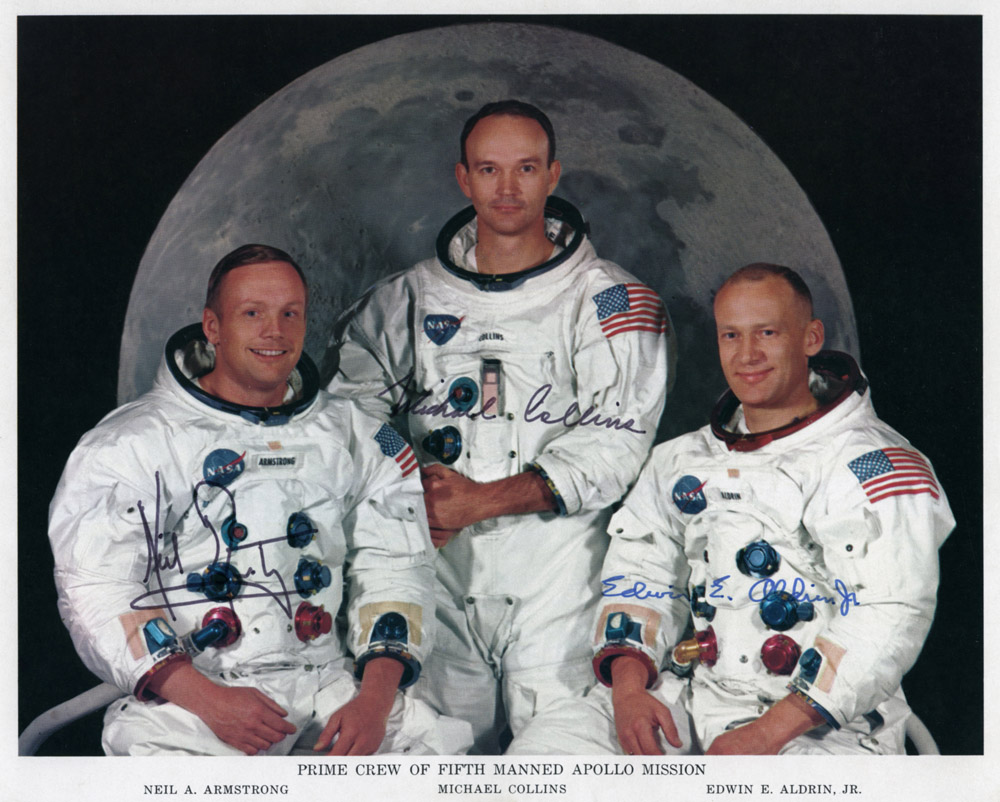

| Doc. 1. Laika (Leika) première chienne de l'espace lancée par l'URSS à bord de l'engin spatial Spoutnik 2 le 3 novembre 1957 | Doc. 2. Portrait officiel des astronautes de la mission lunaire Apollo 11 : le commandant Neil Alden Armstrong, le commandant Michael Collins et le pilote Edwin Eugène Aldrin, 1969 |

L’exploration du système solaire devient un nouvel enjeu. À partir de 1957, l’URSS lance le programme Vostok qui aboutit en 1961 au premier vol habité avec Youri Gagarine. L’administration Kennedy a répliqué alors avec un programme spatial ambitieux « Apollo » dont l’objectif était l’envoi d’hommes sur la Lune. Le 21 juillet 1969, 500 millions de téléspectateurs ont assisté en direct aux premiers pas sur la Lune avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin.

Mais à partir de 1975, la « Guerre fraîche » entraîne la reprise de la course. Le président des États-Unis, Ronald Reagan, annonce en 1983 son « initiative de défense stratégique » (IDS) plus connue sous le nom de « guerre des étoiles » qui consiste en la création d’un bouclier spatial composé d’un réseau de satellites capable de détecter et de détruire les missiles balistiques ennemis.

L'URSS qui n’ayant plus les moyens de soutenir le rythme des dépenses militaires s’effondre au début des années 1990.

La priorité devient une présence humaine longue dans l’espace avec les stations spatiales américaines (Skylab) et soviétiques (Saliout, Mir) de plus en plus dédiées à la recherche scientifique : le 19 avril 1971, la première station orbitale permanente, Saliout 1, décolle de Baïkonour dans le Kazakhstan et le 14 mai 1973 la fusée Saturn 5 place en orbite Skylab, le 1er laboratoire spatial.

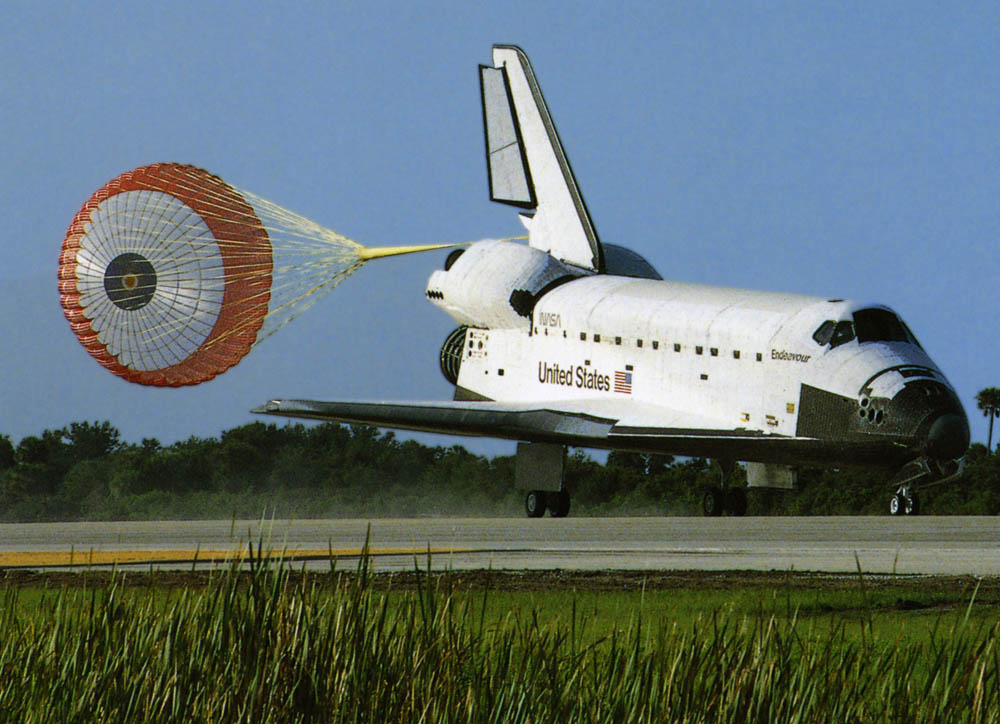

La NASA développe également un autre projet, le Space Shuttle, qui est une navette spatiale réutilisable. Le premier vol de Columbia a lieu le 12 avril 1981 depuis Cap Canaveral en Floride. Quatre autres navettes suivront : Challenger, Discovery, Atlantis et Endeavoux.

|

|

|

Doc. 3. Space shuttle (navette

spatiale) à l'atterrissage |

Doc. 4. Le lancement de Skylab 2, centre spatial Kennedy Space Center, Floride, États-Unis en 1973 |

La France a créé le CES (Centre national d'études spatiales) en 1961 et lancé son premier satellite en 1965. Elle est aussi à l’origine du programme européen Ariane en 1973. Avec le soutien de l’Agence spatiale européenne (ESA) créée en 1975, Arianespace développe des satellites d’observation et de télécommunications. Le succès d’Ariane et du centre spatial guyanais de Kourou est incontestable, puisque Arianespace est le leader des lancements commerciaux grâce à Ariane 5 en service depuis 1996.

Les pays émergents ne sont pas en reste. La Chine multiplie les lancements de satellites depuis 1970 et devient le troisième pays à envoyer un homme dans l’espace en 2003 avec le premier vol d’un taïkonaute à bord de la navette spatiale Shenzou.

D’autres pays sont entrés dans la course depuis : l’Inde et le Brésil. Si seuls les États-Unis, la Russie, le Japon, la Chine et l’Inde possèdent la capacité de produire et de lancer des satellites de manière autonome, 50 pays possèdent au moins un satellite.

Ces satellites ont, non seulement modifié notre vision de la Terre mais aussi nos modes de vie et nos activités. Ils ont notamment permis l’essor de la téléphonie mobile, le guidage automobile, la diffusion des chaînes de télévision, etc.

La conquête spatiale a aussi ouvert la voie à des avancées dans les domaines de l’alimentation (lyophilisée) et de l’astronomie avec les sondes spatiales, les robots explorateurs envoyés sur Mars pour analyser les sols et les roches ou les télescopes spatiaux comme Kepler qui, depuis 2009, a découvert plus de 60 exoplanètes.

Le lancement de satellites, en particulier de télécommunications et de localisation, est une activité lucrative et, même si l’État continue à jouer un rôle important, les acteurs privés sont de plus en plus nombreux. Par exemple, Intelstat, premier fournisseur mondial de services de télécommunications (privatisé en 2001) et Arianespace qui détient la moitié du marché mondial des satellites.

Le secteur des télécommunications est un marché important estimé à 20 milliards de dollars et, même si la crise économique entraîne une baisse des ambitions, l’envoi en 2012 d’un robot sur Mars - Curiosity - montre que la course à l’espace n’est pas finie en ce début de 21e siècle.

Face aux enjeux scientifiques, les États collaborent dans le cadre de grands projets comme celui de la Station spatiale internationale (ISS) qui résulte de la coopération entre la NASA, l’ESA et les agences spatiales russe, japonaise et canadienne. Habitée en permanence depuis 2000, elle est dédiée à la recherche dans un environnement spatial. L’essor actuel du tourisme spatial constitue un autre volet de la coopération mais à but commercial, avec des séjours sur ISS estimés entre 25 et 30 millions de dollars.

|

| Doc. 5. Siège de la Nasa (avec logo) au centre spatial John F. Kennedy en Floride |

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !