Représentation et cartes du monde depuis l'Antiquité : enjeux et résistances

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

|

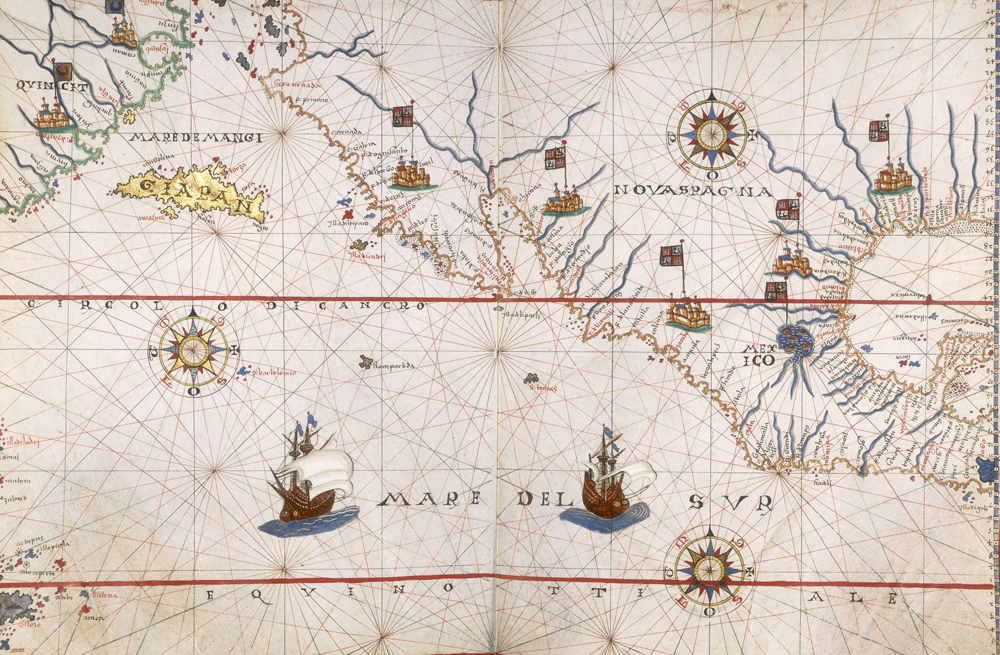

| Doc.1. Carte de l'Océan Pacifique représentant les côtes de la Californie (Nouvelle Espagne) et du Mexique, 1567 |

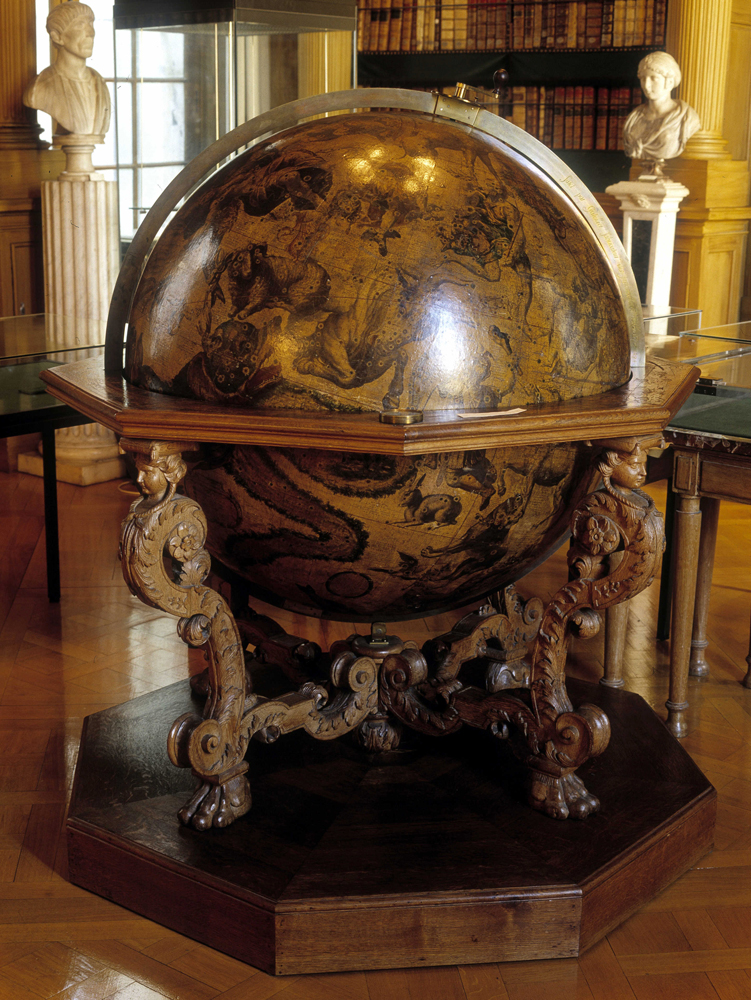

Les progrès de l’imprimerie et la diffusion des connaissances entraînèrent une multiplication des atlas tandis que l’utilisation désormais répandue d’instruments de mesure fiables rendait les relevés de plus en plus précis et complets. Commandés par de riches mécènes, ces condensés de savoirs prirent la forme de cartes ou de globes richement décorés, trônant dans les salons ou les bibliothèques. Ces cartes restaient l’apanage des puissants ou des représentants du pouvoir, tel les globes de Coronelli, avant de pénétrer dans les classes et de servir d’outil quotidien d’enseignement sous la forme de cartes murales.

|

| Doc.2. Le globe céleste de Coronelli |

À partir de la Révolution, la création des départements donna lieu à un nouveau découpage du territoire et donc à de nouvelles cartes, de plus en plus fines et à des échelles nouvelles. Les cartes d’état-major de Napoléon en témoignent en relevant la topographie et en déterminant les sites stratégiques. L’utilisation militaire de ces documents est désormais courante et inaugure les premières cartes thématiques.

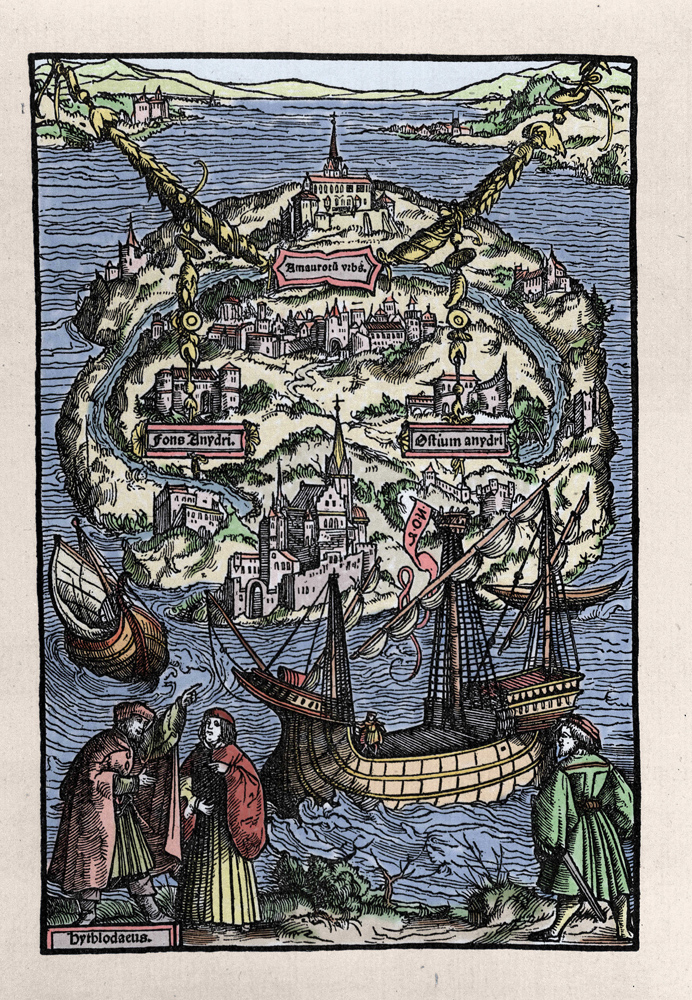

Les enjeux sont alors variés : philosophique, comme la carte de l’État idéal de Thomas More nommé Utopia (voir ci-dessous) ; symbolique, comme la carte de Tendre, un pays imaginaire, retraçant au 17e siècle les différentes étapes de la vie amoureuse ; littéraire ou artistique, comme la Terre du Milieu de Tolkien au milieu du 20e siècle.

|

| Doc.3. Vue de l'île de Utopie d'après le livre de Thomas More, De optimo republicae statu deque nova insula Utopia. Gravure de Johann Froben, 1518 |

Tout choix de représentation cartographique est forcément arbitraire et donc imparfait.

L’autre difficulté inhérente aux projections est le choix qui est fait du point autour duquel se construit la projection. Si l’Europe a souvent prévalu comme « centre du monde », notamment dans la projection de Mercator, ce mode de représentation n’en reste pas moins subjectif. La projection de Fuller, par un assemblage de 20 triangles, fait des terres émergées un continent unique flottant dans un seul océan. La projection de Peters, quant à elle, tente de prendre en compte la taille réelle des continents et fait davantage ressortir les pays du Sud. Les visions diffèrent donc selon les points de vue.

Des cartes par anamorphose déforment ainsi volontairement les contours géographiques pour mettre en relief des valeurs choisies : temps de trajet entre deux points, écarts de richesses, PIB… Outils d’analyse dans un monde où la communication se fait en temps réel, les cartes sont devenues des outils d’analyses thématiques scientifiques, forcément discutables.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !