Le Sahara occidental, un long et terrible conflit

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Quelles sont les racines et les causes profondes de cette guerre qui semble ne devoir jamais s'éteindre ? Quelles en sont les étapes et les enjeux locaux et internationaux de cette guerre ?

Deux pays revendiquaient la possession de cette région : la Mauritanie et le Maroc. La première estimait que le Sahara occidental devait reconnaître sa souveraineté du fait de fortes similitudes linguistiques, culturelles et ethniques entre Sahraouis (habitants du Sahara occidental) et Maures. Le second expliquait que la région appartenait au Maroc bien avant la décolonisation et évoquait un « Grand Maroc » auquel on restituerait la Mauritanie, le nord du Mali, une partie de l'ouest algérien et la région sahraoui.

Le 10 mai 1973, des Sarahouis firent naître le Front Polisario qui réclamait - et réclame encore - l'indépendance du Sahara occidental. C'est le début d'un conflit armé. Deux ans plus tard, alors que l'armée espagnole était en train de se retirer de la zone, le roi du Maroc, Hassan II, entreprit lui aussi, à sa manière, d'affirmer clairement ses vies le Sahara occidental. Le 16 octobre 1975, il organisa une Marche Verte, pacifique, dans le désert, afin de récupérer symboliquement ce territoire qu'il considérait comme appartenant au Maroc. Il marcha en famille, précédé par l'armée et suivi par une foule brandissant Coran et drapeau marocain.

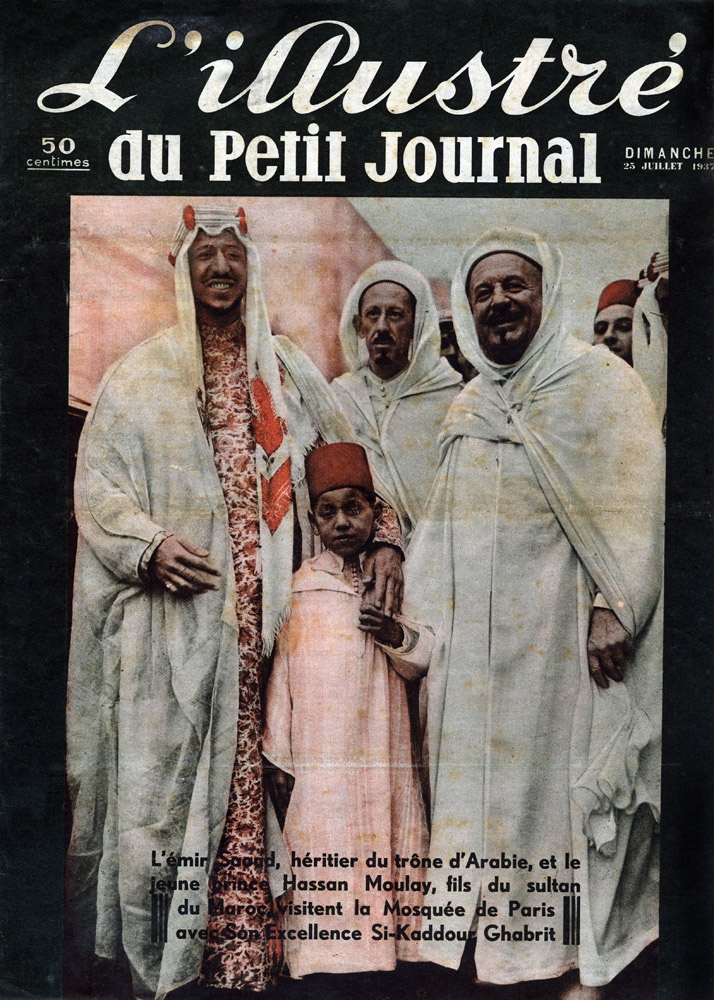

|

| Doc. 1. L'émir Saoud, héritier du Trône d'Arabie et le jeune prince Hassan Moulay (qui deviendra Hassan II, 1929-1999), fils du sultan du Maroc visitent la mosquée de Paris avec son excellence Si Kaddour Ghabrit (1868-1954). |

Le 24 novembre 1975, l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie, signèrent à Madrid des accords qui octroyaient à la Mauritanie et au Maroc l'administration conjointe du Sahara occidental. En janvier 1976, les derniers soldats espagnols quittaient le Sahara occidental. Le Maroc, lui, annexa une bonne partie du territoire sahraoui, faisant fuir des milliers de personnes vers les régions alentours.

L'ONU et l'OUA (Organisation de l'unité africaine) tentent, en vain, de trouver une issue pacifique à ce conflit qui non seulement fait des morts parmi les combattants, mais également parmi les civils. Des milliers de Sahraouis sont obligés d'aller se réfugier loin de chez eux, dans des camps d'accueil dans lesquels les conditions de vie sont difficiles (Au Tindouf, en Algérie, mais aussi en Mauritanie, aux Canaries, en Espagne et à Cuba).

Ce territoire regorge de phosphates, de minerais tels que le fer, le titane, l'uranium, le titanium, l'antimoine, le cuivre et le manganèse, ainsi que de pierres précieuses. Le Sahara occidental est riche, surtout sa côte atlantique (la seule issue sur la mer que possède le Maghreb), les fonds marins et le sous-sol appartenant à cette précieuse zone maritime.

De plus, sa ZEE (Zone économique exclusive) est l'une, sinon la plus poissonneuses du monde.

On imagine donc que l'intégration du Sahara occidental au territoire marocain (pauvre, par exemple, en hydrocarbures) serait une opération particulièrement intéressante pour doper l'économie marocaine. L'Algérie, elle, continue de soutenir la lutte sahraoui, car l'accession à l'indépendance totale du Sahara occidental lui permettrait d'avoir un accès sur l'océan Atlantique. Elle pourrait ainsi plus aisément commercialiser les ressources importantes (fer, pétrole et gaz) que renferment la région du Tindouf. Cette région, située à l'extrême pointe sud-ouest de son territoire, accueille encore aujourd'hui des dizaines de milliers de réfugiés sahraouis dans des camps.

Pour les États-Unis, comme pour les pays du Maghreb, l'instabilité chronique du Sahara occidental empêche les échanges commerciaux.

Tout le monde est donc très pressé que les deux parties parviennent à un accord.

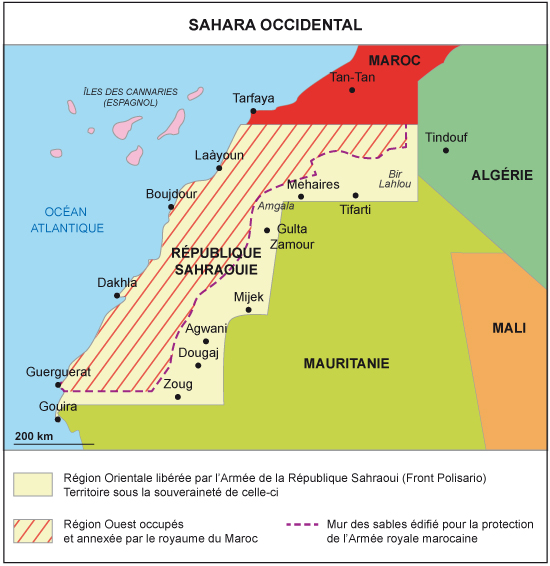

|

| Doc. 2. Carte du Sahara Occidental |

Depuis 2007, des négociations se tiennent à Manhasset, aux États-Unis, depuis que le Conseil de Sécurité de l'ONU a adopté une nouvelle résolution qui engage les parties à négocier « en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable ». En attendant, le commerce et l'activité économiques sont contrôlés par le Maroc. Des sociétés marocaines ont signé, au mépris du droit international, en 2011, des contrats d'exploration au large des côtes du Sahara occidental, afin d'y rechercher du pétrole (on estime qu'elles recèleraient des réserves d'hydrocarbures considérables).

De plus, si le cessez-le-feu de 1991 a mis fin à 16 ans de guérilla, les tensions n'ont pas disparu : en nov 2010, une attaque meurtrière a eu lieu dans un camp de réfugiés, près d'El Ayoun, la capitale du Sahara occidental où environ 20 000 personnes s'étaient installées pour protester contre la détérioration de leurs conditions d'existence. L'armée marocaine a démantelé le camp. Des centaines de blessés ont été évacués.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !