Une grille de lecture géoculturelle

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Problématique : La culture s'uniformise-telle en se mondialisant ?

On devra garder à l'esprit les deux définitions de la culture :

- celle des anthropologues, pour qui la culture est l'ensemble des normes et représentations qui permettent à un individu de se sentir intégré dans un groupe, une société, et de se sentir différents des membres des autres groupes. Cet ensemble est transmis par des traditions, sans cesse reformulées selon le contexte historique. La culture n'est donc pas un élément figé.

- celle des sociologues, pour qui la culture est l'ensemble des créations artistiques (films, musique, littérature).

Quelle que soit la définition retenue, la culture subit très fortement l'influence de la mondialisation.

Cette domination ne s'est pas traduite par une américanisation des goûts culturels mais par leur standardisation. Émerge ainsi une culture mondiale, que les pays du Sud (comme l'Inde) savent emprunter et nourrir. En effet, Bollywood (quartier de Bombay qui abrite les studios de cinéma) fabrique des films commerciaux dont les ressorts narratifs sont souvent inspirés des films hollywoodiens. On peut donc dire qu'il existe une culture mondiale dominante, formatée, qui se décline selon les particularités locales et s'exporte très bien.

Cette nouvelle culture mondiale a suscité des revendications en faveur de la protection de la diversité culturelle. En 2001, l'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture) a adopté une convention pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. La France, de son côté, a développé le concept d'exception culturelle : les créations (cinéma, littérature, musique) ne sont pas soumises aux règles de l'OMC (Organisation mondiale du commerce) comme le sont les marchandises en général. La France se garde le droit de favoriser son industrie culturelle en l'aidant financièrement et en la protégeant - dans une certaine mesure - de la concurrence étrangère.

Cependant, certains particularismes affirmés peuvent être fantasmés ou fabriqués, et peuvent se traduire par une fermeture et un repli identitaire dommageable.

D'autres pratiques culturelles (au sens large cette fois) sont des fers de lance fondamentaux tels la mode, à travers des marques devenues des icônes : Nike, Adidas, Levis, ou Dior (largement contre-fait), l'alimentation (Coca-cola, Mc Donald), le sport (Jeux Olympiques ou football). C'est ainsi la vie quotidienne d'une bonne partie de la planète qui s'est modifiée, avec les objets-symboles qui s'y attachent : baskets, jeans, télé, radio et plus récemment les smartphone.

L'exemple du football est aussi marquant : il naît en Angleterre au milieu du 19e siècle, et s'exporte sur le continent début 20e. La FIFA (Fédération internationale de football association) est créée en 1904, par 7 pays européens. Tout au long du 20e siècle, la pratique se diffuse, et ce sport devient un véritable business : en 1983, le club anglais de Tottenham entre en bourse, les clubs et les joueurs s'enrichissent considérablement. C'est cette logique mercantile qui explique la tenue de la coupe du monde de 1994 aux États-Unis et celle de 2002 en Corée et au Japon, des pays sans culture footballistique. Mais son rôle n'est pas qu'économique car il est souvent solliciter pour répondre à des impératifs diplomatiques de réconciliation/négociations, comme la rencontre en l'Arménie et la Turquie en 2008.

- les migrations temporaires que sont les flux touristiques,

- les migrations définitives : l'émigration.

Un phénomène retient particulièrement l'attention, c'est celui de la diaspora. C'est une « dispersion de population » comme l'indique l'étymologie du terme, qui implique la reproduction, hors de son lieu d'origine, de communautés d'appartenance et de liens de solidarité. Certaines diasporas sont mondiales (les diasporas libanaise, chinoise et indienne) d'autres sont plus locales (comme les philippines dans le Sud-est asiatique ou la diaspora marocaine en Europe).

- la baisse des coûts de transport des marchandises, permettant la généralisation de la consommation de biens tels que la télévision, le téléphone portable, les ordinateurs,

- la révolution numérique qui intègre Internet, la télévision numérique, etc.

Il faut pourtant se garder de généralisation abusive : seul un quart de l'humanité est connecté à Internet, et il y a encore 1,5 milliard de personnes qui vivent sans électricité. On compte quand même 2 milliards d'internautes en 2010, dont 825 millions en Asie, 475 en Europe, 470 en Amérique et seulement un peu plus de 100 millions en Afrique. Ce fossé, qui reflète les inégalités économiques de la planète, pourrait diminuer grâce à la mise en vente d'ordinateurs très bon marché.

D'autre part, certaines cultures, comme la culture chinoise, échappent aux catégories strictes des religions monothéistes. En Chine, plusieurs influences se chevauchent comme le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme (qui est une philosophie et non une religion) et le culte des ancêtres.

• Les 5 grands ensembles

Le Christianisme, avec 2 milliards de croyants, est la religion la plus répandue. Mais il faut faire attention car sa géographie s'est radicalement transformée depuis une cinquantaine d'années :

- l'Europe ne représente plus que 25% des chrétiens (avec 280 millions de catholiques, 150 millions d'orthodoxes, et 100 millions de protestants). Les trois principaux pays catholiques étaient la France, l'Allemagne et l'Italie. Aujourd'hui, ce sont le Brésil, le Mexique et les Philippines.

- Le développement du christianisme (catholicisme ou protestantisme pentecôtiste) est très fort dans le Sud : Amérique latine, Afrique, Asie, par son prosélytisme et sa croissance démographique.

L'Islam a, lui aussi, beaucoup évolué. Aujourd'hui, les principaux pays musulmans ne sont plus arabes car il s'agit de l'Indonésie, du Bangladesh, de l'Inde, du Pakistan, de l'Iran (Perses) et de la Turquie. En Europe, la population musulmane est évaluée à 16 millions de personnes soit 3% de la population. Aux États-Unis, il y a 3,5 millions de musulmans soit 1% de la population.

L'Hindouisme est la 3e religion la plus répandue avec 1 milliard de croyants. Contrairement aux deux autres, elle n'a pas quitté son berceau originel et se développe par croissance démographique car elle n'est pas du tout prosélyte. Ainsi, en Inde, il y a plus de 80% d'hindous.

Le Judaïsme est une « petite religion » par le nombre de ses adeptes : 14 millions, dont 5 millions en Israël (sur une population de 6 millions) et 5 millions aux États-Unis. D'autres foyers juifs existent : il y a par exemple en France à peu près 600 000 juifs.

L'Animisme est une religion importante : elle est la première religion de l'humanité et reste très présente à travers des syncrétismes nombreux.

|

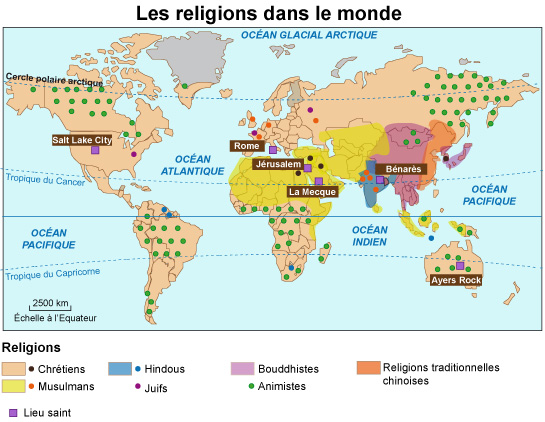

| Doc. 1. La diversité religieuse dans le monde |

Cette polarisation linguistique se fait au profit d'une dizaine de langues, dont l'usage s'impose dans la vie courante, le monde des affaires, Internet, etc. Ce sont, dans l'ordre : le chinois-mandarin, l'anglais, l'espagnol, le russe, le français, l'hindi-ourdou, l'arabe, le portugais, le bengali et le japonais.

|

| Doc. 2. La diversité linguistique dans le monde |

C'est une vision simpliste de la réalité culturelle puisque, par exemple le Kazakhstan est à majorité musulman, alors qu'il l'inclut dans le bloc orthodoxe. Autre exemple : l'appartenance de l'Afrique du Sud au bloc africain est elle aussi un sujet à débats.

L'intérêt de sa démarche reste de souligner que l'appartenance culturelle reste un élément important, source de solidarité comme de conflits pour expliquer l'organisation du monde.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !