Réflexions critiques sur la cartographie

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Problématique : Dans le contexte de la mondialisation, peut-on élaborer une cartographie plus à même de refléter les évolutions d'un monde multipolaire et métisse ?

En effet, elle a plutôt la forme d'un patatoïde, qu'on peut se figurer comme un ellipsoïde aplati aux pôles. C'est la forme dont, au mieux, on est obligé de se satisfaire. L'autre approximation est celle qui consiste à penser la surface terrestre comme uniforme (sans tenir compte des montagnes ou des dépressions).

|

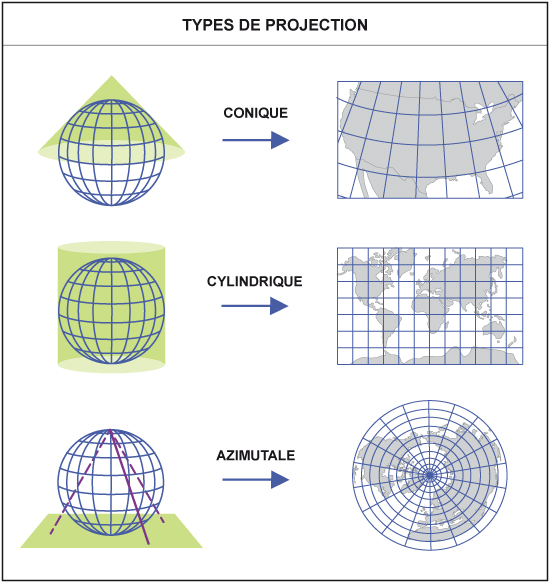

| Doc. 1. Les types de projection |

Quel que soit le choix effectué, la représentation d'un globe (donc en trois dimensions) sur une surface plane (donc en deux dimensions) pose des nombreux problèmes mathématiques. Cette opération s'appelle une projection, et son résultat comporte toujours des « erreurs » : soit le non-respect des angles, soit la déformation des surfaces. C'est pourquoi les projections usuelles utilisent plusieurs modèles mathématiques, pour minimiser les inconvénients de chacun.

Il faut ainsi se garder des deux positions extrêmes qui seraient de croire que toutes les cartes sont fausses ou que les planisphères sont des représentations absolument fidèles. Il faut simplement connaitre leurs limites.

- Le planisphère a des bords : les deux Océans glacials et le Pacifique, le plus souvent, sont découpés et rejetés aux extrémités. Il n'y a aucune raison et c'est d'autant plus dommageable que, pour le cas du Pacifique, ça ne rend pas compte de son importance dans l'économie mondiale car il est rejeté à la périphérie alors que depuis 1980 le flux de marchandises trans-pacifique est supérieur à son homologue trans-atlantique.

- Le planisphère a un centre : visuellement, le centre est la partie la plus importante. Sur une Terre à peu près ronde, la surface n'a pas de centre. En définir un, contrainte obligatoire du planisphère, implique un choix, pas toujours conscient, ni toujours pertinent, comme le montre l'exemple du centrage sur l'Atlantique au lieu du Pacifique.

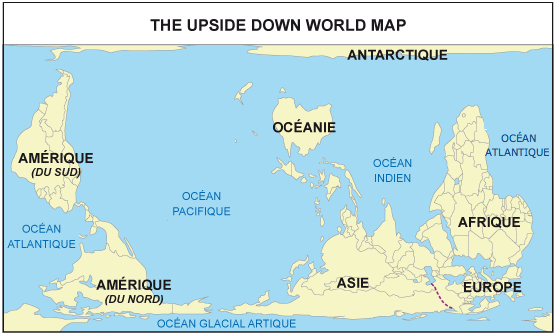

Ainsi, la célèbre carte « On top down under » est tout aussi valable qu'une autre !

|

| Doc. 2. Upside down map (carte du monde inversée) |

- La première projection en date est celle de Mercator (1569) : il s'agit d'une projection cylindrique tangente à l'équateur. On dit qu'elle est conforme car elle garde les angles et donc les formes (et c'est pour cela qu'elle est utilisée dans la navigation), mais elle n'est pas équivalente (car elle ne conserve pas les distances). On constate en effet un « étirement » des distances, d'autant plus grand qu'on s'éloigne de l'équateur.

|

| Doc. 3. Planche tirée de Atlas de Gérardus Mercator, ou Gérard Cremer (1512 - 1594) vue de l'hémisphère septentrional (hémisphère Nord) |

- La projection de Peters (1974), est cylindrique, mais elle, au contraire, conserve les surfaces. Rendant compte de la taille réelle des pays du Sud, elle a été très en vogue dans les années 1980 dans le contexte des débats tiers-mondistes.

- La projection azimutale, centrée sur le pôle nord, a été retenue comme symbole sur le drapeau de l'ONU. Son intérêt : les grandes puissances (Europe, États-Unis, Chine, Japon, etc.) sont à la même distance du centre, donc sur un plan d'égalité visuelle. Le pôle sud a disparu, mais comme il est inhabité, cela n'a pas posé de problème diplomatique !

|

| Doc. 4. En bleu, le drapeau de l'ONU sur le pont Leman, Genève, Suisse |

- Il existe d'autres projections : celles de Lambert, Bertin, Mollweide.

Les géographes, depuis le 18e siècle, privilégient la représentation du monde sous forme d'une accumulation de territoires contigus. C'est historiquement lié à l'émergence et à l'affirmation des États-nations qui se définissent comme des territoires aux étendues continues, exclusives et homogènes, aux frontières linéaires et emboitées, comme les pièces d'un puzzle.

Pourtant, la mondialisation, avec la multiplication des flux et des réseaux souvent déterritorialisés, n'est que très imparfaitement traduite par cette conception.

- les cartes montrant des flux (pour les transports, les flux financiers, les flux touristiques, les échanges commerciaux, etc.),

- les cartes par anamorphose (c'est-à-dire une image déformée, distordue).

Mais les deux styles, malgré leurs pertinences évidentes, présentent de nombreux défauts :

- les cartes montrant des flux sont souvent des puzzles à peine transformés, dans la mesure où les flèches ne suivent pas les tracés réels des flux, et ne disent rien de la réalité des distances franchies en termes de coût, de temps, car ils utilisent uniquement la distance kilométrique.

- les cartes par anamorphose posent un problème de lisibilité : elles déforment l'espace en fonction du critère étudié, ce qui suppose (pour le lecteur) qu'il connaisse bien la forme initiale de l'espace pour repérer les modifications. Ces cartes ne se suffisent donc pas en elles-mêmes.

En attendant d'inventer de nouvelles formes cartographiques, il faut abandonner l'idée d'un planisphère parfait et parfaitement efficace, et préférer multiplier les représentations pour approcher au mieux la réalité complexe de la mondialisation.

• La définition des continents, commencée dans l'Antiquité, est purement arbitraire

Au départ, 3 continents ont été nommés, d'abord en référence aux points cardinaux (Europe = levant, Asie = couchant, Afrique = le sud), puis à l'histoire de Noé dans la Genèse (Europe = Japhet, Asie = Sem, Afrique = Cham) et à la légende des trois Rois mages.

Les frontières entre les 3 continents sont totalement artificielles, et, par exemple, celle de l'Europe et de l'Asie, marquée par l'Oural, apparaît au 18e siècle quand Diderot, voulant faire plaisir à Catherine de Russie, a choisi cette limite lointaine pour ancrer l'empire des Tsars en Europe.

L'Amérique est nommée en 1507, en hommage au navigateur italien Amerigo Vespucci, et l'Océanie en 1812.

• Il en est de même de la définition et du nom des océans

Les limites sont fixées au 18e siècle, dans l'effort classificatoire de l'Encyclopédie.

Les noms se sont imposés progressivement, alors qu'au départ les mers et les océans étaient nommés en fonction des pays qu'ils bordaient (mer érythréenne, mer occidentale, etc.).

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !