États et mondialisation

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- le droit de faire la guerre et la paix (diplomatie et armée),

- le droit de dire et de faire appliquer la loi (pouvoir législatif et police),

- le droit de rendre la justice,

- le droit de battre monnaie et de collecter des impôts.

C’est cette dernière fonction, économique et absolument primordiale, qui évolue le plus sous le coup de la mondialisation : l’OMC (Organisation mondiale du commerce) réduit les barrières douanières (qui sont une forme d’impôts), l’Euro a supprimé les monnaies nationales, réduisant la souveraineté des États européens. Les populations ont ainsi l'impression que les gouvernements ont de moins en moins prise sur leurs conditions d'existence.

Problématique : la mondialisation a-t-elle affaibli durablement le rôle des États ?

Ce secteur public doit servir de modèle social et de locomotive économique.

L’idée qui se répand auprès des économistes et des gouvernements est que le secteur public, pas assez soumis à la concurrence, est un poids mort pour la productivité. Il faut donc privatiser. C’est ce que font massivement R. Reagan aux États-Unis et M. Thatcher au Royaume-Uni à partir de 1980. L'affaiblissement du rôle de l'État est donc relativement ancien.

|

|

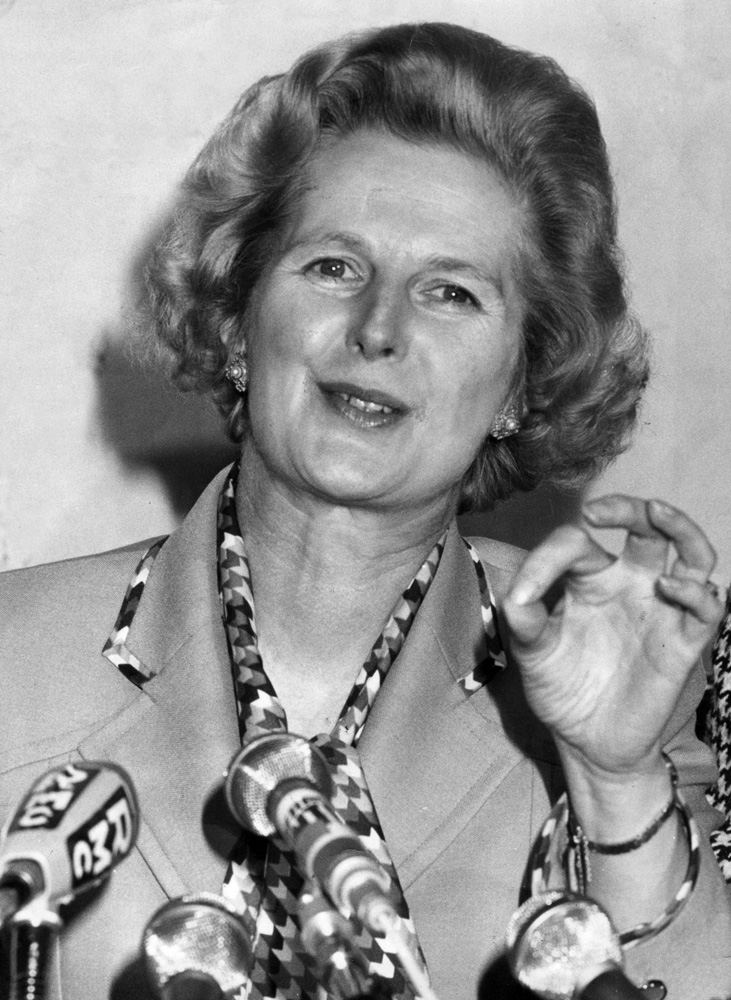

| Doc. 1. Margaret Thatcher, Premier Ministre du Royaume-Uni de 1979 à 1990 | Doc. 2. Ronald Reagan (1911-2004), 40e président des États-Unis |

- La mondialisation signifie la mise en concurrence avec les pays en développement, très compétitifs : il faut donc privatiser largement pour introduire de la flexibilité (licenciements, baisse des salaires, augmentation de la durée du travail) qui vise à gagner en compétitivité. Il faut aussi renoncer au modèle de l’État-providence et accepter la privatisation de fonctions centrales : éducation, santé, police, pour désendetter l’État.

- La mondialisation se traduit aussi par un changement d’échelle pour la prise de décision : l’exemple le plus abouti est celui de l’Union européenne, qui, en mettant en commun ses ressources, son marché, sa monnaie (17 pays sur 28), devient la première puissance économique du monde, mais au détriment de la souveraineté de ses États membres, comme la Grèce a pu récemment s’en apercevoir. Des normes régionales ou internationales (FMI - Fonds monétaire international), s’imposent aussi.

- il est le seul à pouvoir mobiliser des sommes d'argent colossales (à la mesure des besoins) par l'intermédiaire des impôts et taxes payés par ses citoyens. Il est donc en derniers recours la banque vers qui se tourner. C'est ce qu'ont fait les grandes banques américaines pour échapper à la faillite.

- D'autre part, dans une période économique difficile, c'est le seul à pouvoir garantir un minimum de paix sociale en redistribuant (à travers les aises et les allocations) la richesse nationale. C'est cette capacité qui explique que la France n'ait pas subie trop durement la crise.

Une redéfinition de sa fonction apparaît donc :

- il garde la plupart de ses fonctions régaliennes et n'en abandonne que dans la mesure où cela paraît encore favorable (exemple : l'existence de l'Euro n'est pas remise en cause).

- Il se désinvestit plus ou moins des fonctions sociales lourdes (éducation, santé) en fonction de la couleur politique des gouvernements, la gauche étant attachée à un rôle encore actif dans ses domaines, la droite cherchant à davantage privatiser. Mais un retour au modèle de l'État-providence est abandonné, comme étant illusoire.

- Il recentre son activité économique sur les secteurs stratégiques comme la recherche, les investissements lourds, etc.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !