Le jeans, un produit mondialisé

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Problématique : En quoi peut-on affirmer que sa production se fait selon un système global et non local ou régional ? Cette intégration dans un processus de mondialisation est-elle ancienne ou récente ? Tout ceux qui participent à l'aventure industrielle et commerciale d'un jeans en tirent-ils un bénéfice identique ? Enfin, quelles sont les conséquences sociales et environnementales de cette production mondialisée du jeans?

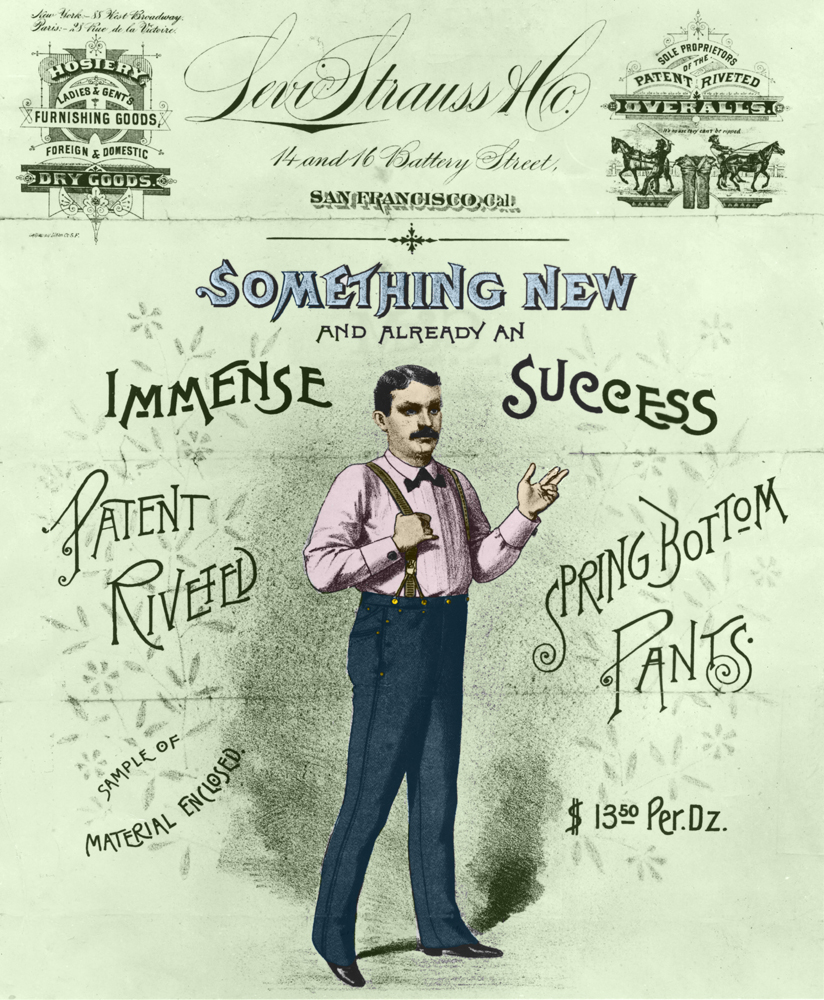

En 1860, Levi Strauss remplaça la toile de tente par de la toile bleue, un tissu denim, acheté en France et coloré par de l’indigo. Le pantalon fut très vite adopté, pour son côté pratique, par de nombreux travailleurs : fermiers, mineurs, cowboys, ouvriers de construction des voies ferrées, etc. En 1871, Levi Strauss déposa avec le tailleur Jacob Davis le brevet du denim (jeans), valable pour 20 ans. Deux décennies plus tard, quelques enseignes américaines se sentirent autorisées à en fabriquer et à en vendre. L'aventure du jeans, encore localisée aux États-Unis, venait vraiment de commencer.

|

| Doc. Panneau publicitaire des pantalons Levi's (Levi Strauss) de 1880. Cette publicité a été posée à l'entrée d'une mine |

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le jeans franchit l'Atlantique, au même titre que le Jazz et le chewing gum. Depuis, avec des périodes plus ou moins fastes, le jeans a traversé et marqué générations et cultures occidentales et la production, ainsi que la consommation de cet article de mode longtemps emblématique de l'American Way of life, se sont largement mondialisées.

• Le boom des années 70

Le marché européen a été le premier à s'ouvrir à la mode du jeans. À la fois par importation des créations américaines et dans le même temps avec la naissance des marques européennes. Les années 70 furent une période particulièrement propice aux ventes de jeans en Europe qui augmentèrent de 300 % entre 1970 et 1976.

• Un secteur rendu plus aléatoire par la mondialisation

Depuis les années 90, le contexte de mondialisation économique, fait que les entreprises occidentales se voient contraintes de s’adapter aux mutations du marché et d’anticiper de nouvelles tendances. Les marchés asiatiques (Japon et Chine en premier lieu), sud-américains, australiens et africains se sont ouverts à la pénétration du jeans sur leurs marchés intérieurs. Depuis la fin des années 1990, les pays émergents du Sud (Brésil, Chine, Inde) constituent l'objet de toutes les attentions des moyennes et grandes enseignes occidentales. En effet, le marché du jeans étant saturé dans les pays riches du Nord, elles tentent de séduire davantage que par le passé leurs consommateurs.

Le secteur de l'habillement, auquel appartient le jeans, a été le premier à abandonner progressivement la production proprement dite du jeans au profit d'entreprises de sous-traitances appartenant à des pays du Sud, plus souple en terme de salaires et plus intéressantes sur le plan fiscal. Les marques continuent cependant de s'occuper de la création des modèles, du design, de la publicité et de tout ce qui nécessite du savoir-faire, induit une forte valeur-ajoutée au produit et implique une rémunération confortable.

En 2004, le groupe espagnol Lois a choisi de délocaliser ses usines au Maroc, un pays attractif sur le plan fiscal, en terme de coût de main d'œuvre et de proximité avec les marchés de l'Union européenne. Les délocalisations d'usines des pays du Nord pour certains pays en développement ont eu des conséquences négatives en mettant des milliers d'ouvriers occidentaux au chômage.

• Des ouvriers exploités au Sud

Lorsque des entreprises, moyennes ou grosses, délocalisent leur production, elles s'intéressent rarement au fait que, dans les ateliers ou dans les usines avec lesquels elles ont passé des contrats, les règles de l'OIT (Organisation Internationale du Travail) ne sont guère appliquées en terme de droit du travail. Les ouvriers ne sont pas toujours déclarés, les cadences peuvent être infernales, le nombre d'heures travaillées est largement supérieur à ce qui est autorisé, les salaires à peine suffisants pour vivre... Dans une zone franche installée au Nicaragua (maquiladora), la part de ce que représente le salaire des ouvriers dans le prix de vente d'un jeans est à peine de 1,5 %. Ce sont les études de marché et les campagnes de publicité qui ont la part la plus importante du prix de vente d'un jeans.

• Des conditions de travail qui posent problème au Sud

Les conditions de travail dans ces entreprises peuvent être extrêmement pénibles, voire dangereuses. Les ouvriers qui travaillent à la teinture des toiles ou à leur blanchiment subissent, sans en être protégés, les effets des produits polluants employés. Au Bangladesh et en Turquie, des usines produisent depuis 20 ans pour le marché européen, des jeans qui sont délavés par sablage. Aujourd'hui, des milliers d'ouvriers sont atteints d'une maladie incurable des poumons, la silicose, et on compte une quarantaine de morts à Istanbul.

La méthode du sablage, peu coûteuse, est dangereuse. Elle est interdite dans l'Union européenne. Les multinationales de la mode, qu'elles soient européennes ou américaines qui délocalisaient la fabrication de leurs jeans n'étaient pas tenues de faire respecter cette interdiction puisqu'elles ne concernaient pas légalement les pays ateliers du Sud qui travaillaient pour elles. 95 % des employés n'étaient pas déclarés par leurs employeurs, ils ne pourront donc jamais être indemnisés.

Les habitants de la ville ainsi que les travailleurs migrants qui fabriquent les jeans dans les usines sont exposés à la pollution chimique sur leurs lieux de travail autant que dans leurs maisons qui bordent des cours d'eau extrêmement pollués. La terre, trop imprégnée par de produits toxiques, n'est plus bonne pour l'agriculture et rien ne pousse à des kilomètres à la ronde.

Depuis les années 1980 en effet, la fabrication du jeans est délocalisée dans les pays en développement ou émergents dans lesquels la main d'œuvre est moins chère et les taxes moins élevées. Les effets de cette division internationale du travail se font sentir dans les pays du Nord, qui ferment une partie de leurs usines, et dans le Sud où des ouvriers bénéficient d'un emploi mais travaillent parfois dans des conditions pénibles, parfois dangereuses et fréquemment peu respectueuses du droit du travail. Une fois terminés, les jeans sont transportés, en mode multimodal, jusque dans les pays où ils seront vendus.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !