Les États-Unis : une puissance isolationniste (1918-1942)

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

C’est l’histoire de cette tension que nous allons interroger en étudiant les relations des États-Unis et du monde depuis 1918.

Isolationnisme : Attitude d'un pays qui se refuse à participer aux affaires internationales.

Universalisme : Vision des problèmes politiques sous un angle universel.

(Dictionnaire Hachette, éd. 2011)

• Pour des raisons historiques et culturelles

Les États-Unis sont des alliés proches de l’Angleterre, leur ancien colon, et demeurent très attachés à la France qui est justement intervenue militairement au 18e siècle pour soutenir la révolution américaine contre l’occupant britannique.

• Pour des raisons de circonstances

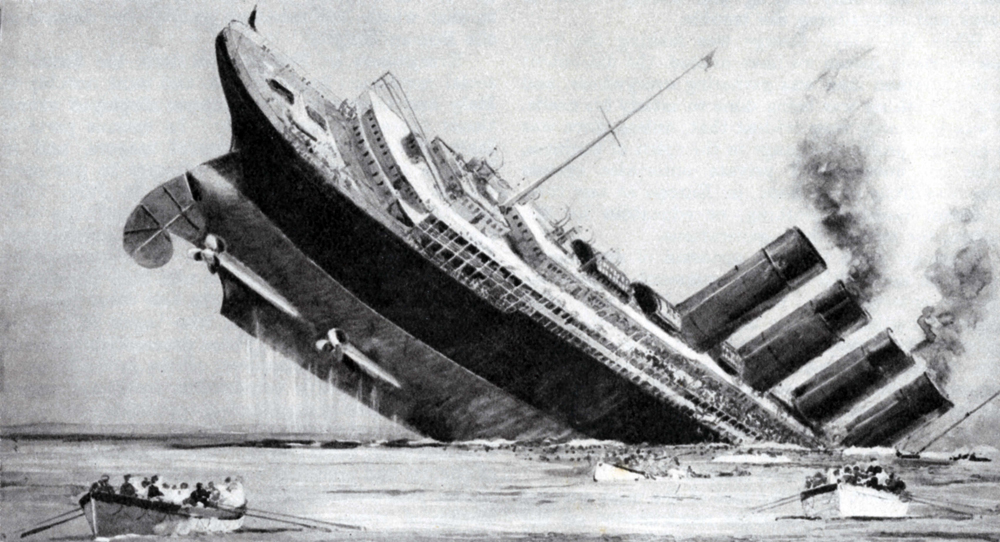

La guerre sous-marine lancée par l’Allemagne perturbe le commerce mondial et affecte les États-Unis (128 Américains meurent lors du naufrage du paquebot anglais Lusitania, coulé en 1915 par les Allemands)

|

| Doc. 1. Le naufrage du « Lusitania » le 7 Mai 1915 sur les côtes irlandaises, causé par un sous-marin allemand |

• Pour des raisons de sécurité

En février 1917, l’Allemagne propose au Mexique d’entrer en guerre contre les États-Unis. Le 6 avril 1917, les États-Unis entrent en guerre à leur tour. Cet évènement est décisif pour la victoire de la Triple Entente. Il marque aussi l’entrée des États-Unis dans le cercle des grandes puissances mondiales.

|

| Doc. 2. Portrait de Thomas Woodrow Wilson (1856-1924), president des États Unis d'Amerique. |

Sécurité collective : organisation des relations internationales reposant sur le droit international et l’arbitrage plutôt que sur les alliances militaires et les accords diplomatiques secrets.

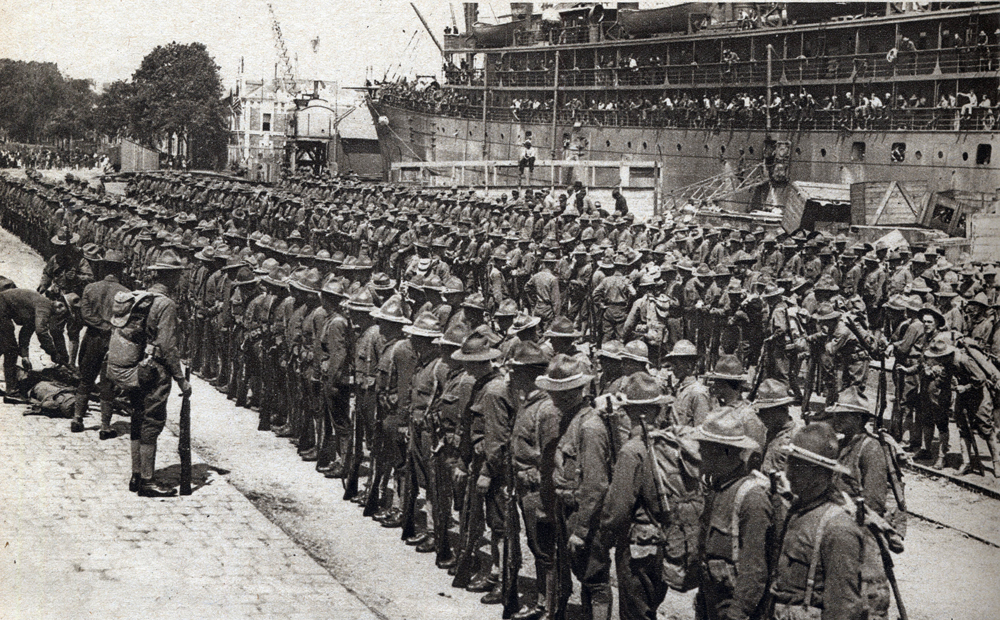

L’économie américaine se mobilise aussi par la production de matériel militaire. L’établissement de la conscription permet l’envoi de plus de deux millions de soldats et compense largement le retrait de la Russie du conflit.

|

| Doc. 3. Première Guerre mondiale (1914-1918) : débarquement des troupes américaines en France le 26 juin 1917 |

Le Président Wilson essaie de jouer un rôle dans le règlement du conflit en insistant sur la nécessité pour les vainqueurs de ne pas abuser de la situation. Cependant, cette requête n’est pas ou peu entendue, notamment par les Français dont la position se résume à « L’Allemagne paiera ! ».

L’opinion publique américaine est à l’unisson. En 1921 et 1924, on vote des lois restreignant l’immigration. De plus, l'idéologie nativiste demeurant très répandue dans l’opinion publique américaine combat tout ce qui n’est pas conforme aux « valeurs américaines ».

À l’extérieur de leur pays, les Américains veulent défendre leurs intérêts mais sans s’engager dans une alliance contraignante. Ils maintiennent cependant leur influence en Amérique Latine qu’ils considèrent essentielle pour assurer leur sécurité.

Dans les années 1930, cette prudence se poursuit en dépit de l’élection du démocrate Franklin D.Roosevelt en 1932. Les États-Unis ne condamnent que moralement l’agression japonaise en Chine, reconnaissent l’URSS en 1933, promulguent une loi de neutralité en 1935, 1936 et 1937 et développent une politique de « bon voisinage » en Amérique Latine. Les États-Unis usent aussi de leur puissance pour essayer de rééquilibrer les conditions draconiennes imposées par le Traité de Versailles : les plans Dawes (1924) et Young (1929) imposent ainsi l’allègement des réparations allemandes.

- Protectionnistes en ce qui concerne les importations, les États-Unis investissent massivement à l’extérieur, notamment au Moyen Orient où les compagnies pétrolières américaines s’implantent durablement.

- Un krach boursier touche Wall Street en octobre 1929. Les États-Unis relèvent alors leurs barrières douanières et rapatrient leurs capitaux. Ce retour des capitaux aux États-Unis, plonge de nombreux pays dans la crise à leur tour, ce qui montre le poids de cet État dans l’économie mondiale.

- Dans les années 1930, les Américains sortent de la crise par le New Deal, une politique axée sur la stimulation du marché intérieur plutôt que sur le commerce international.

- Les films américains mettent en scène cette modernité (le travail à la chaîne dans Les Temps Modernes de Charlie Chaplin) ; dès les années 1920-1930, les Européens sont à la fois fascinés et inquiets du développement de cette culture de masse et des grandes villes américaines (Céline dans Le Voyage au Bout de la nuit).

Le Président Wilson, motivé à ouvrir cet État au reste du monde, met l'emphase sur la sécurité collective et présente son «Programme de 14 points» à l'Europe. Au même moment, les États-Unis investissent dans le matériel militaire ; tout ceci prouve l'ambition des États-Unis à donner plus d'importance à l'universalisme.

En revanche, les Présidents Roosevelt et Harding, plus réservés, marquent le retour à l'isolationnisme, à la prudence et au repli sur soi en prônant les valeurs américaines.

Les États-Unis se voient, peut-être contre leur gré, propulsés à nouveau sur la scène mondiale. Le statut du dollar sur le plan économique (mondial), le met en concurrence direct avec la Livre sterling. Le poids du dollar (seule monnaie convertible en or en 1918) permet aux États-Unis de devancer le Royaume-Uni et d'atteindre le niveau de première économie mondiale lors de la guerre de 1914-1918.

Peu à peu, les États-Unis deviennent un modèle de modernité, de progrès techniques et de culture de masse (cinéma, musique, etc.) aux yeux du monde entier. De ce fait, ils se voient pratiquer l'universalisme contrairement à l'isolationnisme annoncé par certains de ses présidents.

- Goussot M. Les États-Unis, La Documentation photographique, mars-Avril 2007

- Melandri P., Histoire des États-Unis contemporains, A. Versaille éditeur, 2008

- Portes J., Histoire et Cinéma aux États-Unis, La Documentation photographique, n° 8028, 2002

- « Géopolitique des États-Unis, la fin de l’empire américain ? », Diplomatie, les grands dossiers, n° 3, juin-juillet 2011

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !