L'érosion relative du pouvoir de l'État (1974-2012)

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Avec les années 1980, le chômage de masse apparaît et les difficultés du modèle national à traiter la crise voient le jour. D’où une critique de l’État et de ses dépenses qui perdure avec la crise de la dette dans les années 2000-2010.

En outre, des économistes anglo-saxons initient ce qu’on appelle la « révolution conservatrice » dans les années 1970 : ils remettent en cause les notions de progrès, de redistribution et d’État-providence. Leurs idées se diffusent petit à petit dans la société française et sont à l’origine d’une remise en cause des principes issus de la Résistance.

Ces deux facteurs, économiques et idéologiques, conduisent à une érosion relative du pouvoir de l’État en France dans la période 1974-2012.

Quelles formes cette érosion prend-elle ?

En France, ces théories se traduisent par des vagues de privatisations en 1986 et 1993. Elles se traduisent aussi par des politiques de rigueur visant à faire des économies (déremboursement de certains médicaments, par exemple).

Ces remises en question n’empêchent toutefois pas l’élargissement des droits sociaux pour compenser les effets de la crise : création du RMI (Revenu Minimum d’Insertion) en 1988 et de la CMU (Couverture Maladie Universelle) en 2000.

|

|

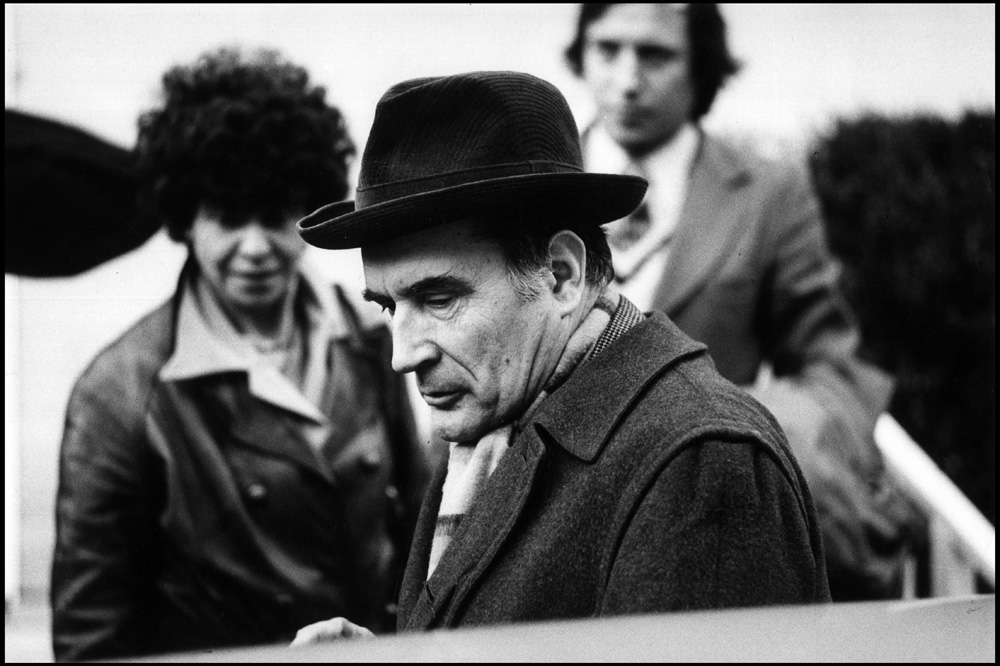

| Doc. 1. François Mitterrand | Doc. 2. Valéry Giscard d'Estaing |

Entre 2007 et 2012, la RGPP (Revision Générale des Politiques Publiques) a pour objet de parvenir à ces objectifs de réduction des dépenses et engage de nombreuses réductions d’effectifs et des coupes dans les dépenses de fonctionnement. L’âge de la retraite est repoussé pour tenter d’équilibrer les comptes de la Sécurité Sociale, structurellement en déficit.

- Ces lois transforment les régions en collectivités territoriales à part entière ;

- elles transfèrent le pouvoir des préfets (nommés par l’État) aux conseils régionaux et généraux, élus au suffrage universel direct.

- En 2003, le principe de la gestion décentralisée de l’État est intégré à la Constitution. L’État délègue une part de plus en plus importante de ses compétences aux régions (gestion des lycées, des routes, des trains régionaux).

« Les communes, les départements et les régions s’administrent librement par des Conseils élus ».

Le pouvoir exécutif échappe à l’État et est remis aux collectivités territoriales. Se pose toutefois la double question de la gestion des fonds publics à l’échelle des régions et des départements et du transfert des fonds qui n'a pas nécessairement suivi le transfert des compétences.

|

| Doc. 3. Hôtel de Région à Montpellier, Hérault, Languedoc-Roussillon |

Certaines compétences sont déléguées à l’Union Européenne. De fait, plus de 25 % des lois françaises sont des retranscriptions de décisions prises à l’échelle européenne.

Les différents traités ont aussi engagé la France à respecter des critères concernant son déficit ou, plus récemment, un pacte budgétaire prévoyant la réduction de sa dette publique. La France est de fait tenue par des engagements vis-à-vis de ses partenaires.

En outre, la création de l’Euro prive la France de la possibilité d’agir sur sa devise quant à sa hausse ou sa baisse en fonction de sa politique économique.

Les firmes transnationales ou les réseaux de communication s’affranchissent de plus en plus de la puissance de l’État : les nombreuses délocalisations ou la révélation des résultats des élections par Internet érodent la puissance de l’État. En 1999, le Premier ministre socialiste Lionel Jospin avoue son impuissance à des ouvriers licenciés en affirmant que « L’État ne peut pas tout ».

Dans le même temps, des forces externes (Union Européenne, mondialisation) et internes (régions, collectivités locales) remettent en cause l’échelon national.

La crise mondiale, la crise de l’Euro et les limites des collectivités territoriales semblent pourtant ouvrir depuis quelques années un débat sur le rôle et la redéfinition du périmètre d’action de l’État.

De ce débat peuvent naître ou renaître des principes mais ils ne peuvent se concrétiser que si l’État est capable de se réformer pour retrouver des marges de manœuvre financières lui permettant de mettre en œuvre ses ambitions nouvelles.

- Schnapper D., La Communauté des citoyens, éd. Gallimard, 2003.

- Burdeau F., Histoire de l'administration française du 18e au 20e siècle, éd. Monchrestien, 1994.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !