La naissance de l'idée d'Europe politique (1948-1956)

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- La fin de la Seconde Guerre Mondiale qui pousse des pays d’Europe affaiblis par deux conflits à trouver une solution durable pour maintenir la paix ;

- les débuts de la Guerre froide qui pousse les pays d’Europe occidentale à se ranger derrière les États-Unis et à s’unir pour assurer leur sécurité militaire.

Cependant, Europe est aussi le fruit d’une longue réflexion. Dès le 19e siècle, des penseurs théorisent l’idée d’une fédération des États européens, envisagée comme un moyen d’éviter les guerres fratricides entre peuples d’Europe. Cette réflexion prend même l’allure d’un projet d’États-Unis d’Europe dans les années 1930 sous l’égide d’Aristide Briand.

Si l’idée d’Europe a cheminé, elle s’est heurtée à deux obstacles majeurs :

- Les réticences des populations à partager leur souveraineté nationale avec d’autres nations ;

- Le contenu même de cette Europe et sa forme : pour certains, elle devait rester une union économique, pour d’autres une union plus ou moins contraignante, pour d’autres enfin, elle devait être un projet politique.

Problématique : Quelles ont été les avancées et les reculs de ce projet d'Europe ? Qu’en est-il aujourd’hui alors que la crise de l’euro incite certains dirigeants à prôner une union renforcée ?

• D’un côté, on trouve des fédéralistes, qui remettent en cause les souverainetés nationales et souhaitent la mise en place d’une Europe supranationale.

• De l’autre, on trouve les unionistes qui prônent une union moins contraignante qui laisserait à chaque État sa souveraineté.

Cette divergence persiste jusqu’à aujourd’hui et marque la grande ligne de fracture entre une vision politique de la construction européenne et une vision plus économique.

• Plus concrètement, le Conseil de l’Europe est créé en 1949. C’est la première organisation intergouvernementale créée en Europe. Elle a pour vocation de favoriser la coopération politique, économique et culturelle entre pays européens.

• Parallèlement, le contexte de la Guerre Froide pousse au rapprochement des pays européens occidentaux : le Pacte de Bruxelles de 1948 prévoit une assistance mutuelle en cas d’agression contre l’un des 5 pays signataires (France, Pays-Bas, Royaume-Uni, Belgique, Luxembourg) ; l’OECE (Organisation Européenne de Coopération Économique) est créée en 1948 pour gérer les fonds du Plan Marshall.

Les adversaires au projet d’une union des pays européens sont nombreux :

- Les partis communistes européens sont très hostiles à la construction européenne car ils considèrent que cette construction se fait sous influence américaine ;

- En France, les Gaullistes s’opposent vivement à tout projet de construction européenne qui retirerait une partie de sa souveraineté à la France ;

- Quant au Royaume-Uni, il prône l’Europe unie mais reste à distance, privilégiant son indépendance et ses liens avec le Commonwealth.

|

| Doc. 1. Jean Monnet |

Ensemble, ils proposent le 9 mai 1950 de placer la production franco-allemande d’acier et de charbon sous une autorité supranationale.

L’idée de ce plan est de permettre le rapprochement des pays européens autour de projets moins ambitieux qu’une union politique mais plus concrets.

Cependant, le plan de Robert Schuman et Jean Monnet est critiqué : les fédéralistes le jugent trop timide, les souverainistes estiment qu’il entraînera une perte d’indépendance nationale. Toutefois, la CECA est acceptée par la RFA, l’Italie et les pays du Benelux et instituée par le Traité de Paris en 1951.

Une « Haute Autorité » est mise en place, présidée par Jean Monnet, avec des pouvoirs supranationaux.

On considère que c’est l’acte de naissance de la construction européenne.

• Ce traité ne se limite pas aux questions militaires mais ouvre la voie dans son article 38 à la création d’une Europe politique « fédérale » ou « confédérale ».

• Le traité instituant la CED est ratifié par les autres pays mais une majorité de députés communistes et gaullistes s’y opposent, refusant le réarmement allemand et ce qu’ils estiment être une perte de souveraineté française. Le 30 août 1954, une majorité de députés repoussent ce texte. Un projet de CPE (Communauté politique européenne) proposé en 1953 est lui aussi abandonné.

C’est un coup d’arrêt très net à l’Europe politique.

|

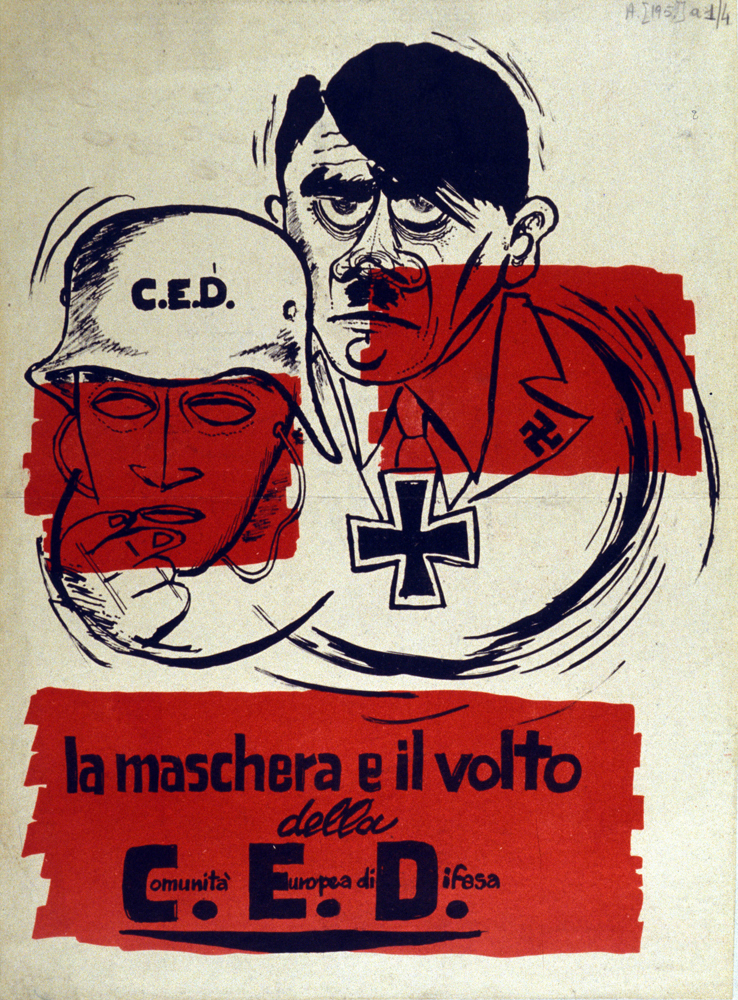

| Doc. 2. Le masque et le visage de la Communauté Européenne de Défense sous les traits d'Adolf Hitler : projet de 1952 qui prévoyait un réarmement de l'Allemagne et l'intégration de soldats allemands dans le système de défense de l'Europe occidentale |

Cette ambiguïté oppose les partisans d’une Europe fédéraliste, et donc politique, et les partisans d’une union moins contraignante qui permettrait un rapprochement tout en maintenant intactes les souverainetés nationales.

Ce débat de fond s’efface dès qu’il s’agit de faire avancer l’Europe au plan économique ou culturel. Il ressurgit avec vigueur dès qu’il est question d’union politique ou d’abandon de souveraineté.

C’est la raison pour laquelle les partisans de la construction européenne décident de relancer le processus en s’appuyant sur un projet d’intégration économique, la CEE.

Bruxelles, éd. Complexe, 2008.

- Drevet J.-F., Une Europe en crise ?, Documentation photographique, n°8052,

2006.

- Giacone A., Olivi B., L'Europe difficile : la construction européenne, éd. Gallimard,

coll. Folio Histoire, 2007.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !