Vers l'Europe politique ? (1987-2012)

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

• Une volonté des dirigeants européens voulant faire de l’Europe une puissance politique à l’ère des géants démographiques, économiques et militaires (États-Unis, Chine, Russie, Inde, notamment). Elle aboutit notamment au traité de Maastricht et à la création de l’Euro.

• Une nécessité de faire preuve de solidarité et de cohésion dans un contexte de crise, notamment à partir de la crise mondiale de 2008.

Toutefois, l’Union Européenne connaît des revers de plus en plus fréquents vis-à-vis de populations qui tendent à s’en méfier de plus en plus, comme l’a montré le rejet net de la Constitution européenne en 2005 en France.

C’est là un défi important pour l’idée d’Europe politique et un indice révélateur : l'Europe politique progressera-t-elle ou sera-t-elle abandonnée ?

|

| Doc. 1. Signature du traité de Maastricht en 1993 |

- Un renforcement du rôle de la Commission ;

- Un renforcement du rôle du Parlement, notamment au plan législatif ;

- Le vote de plus en plus de décisions à la majorité qualifiée ;

- La création d’une monnaie unique ;

- La création d’une banque centrale européenne ;

- La définition de critères de convergence entre les économies européennes ;

- Une coopération judiciaire et policière ;

- Une citoyenneté européenne ;

- La création d’une politique de défense et de sécurité commune (PESC).

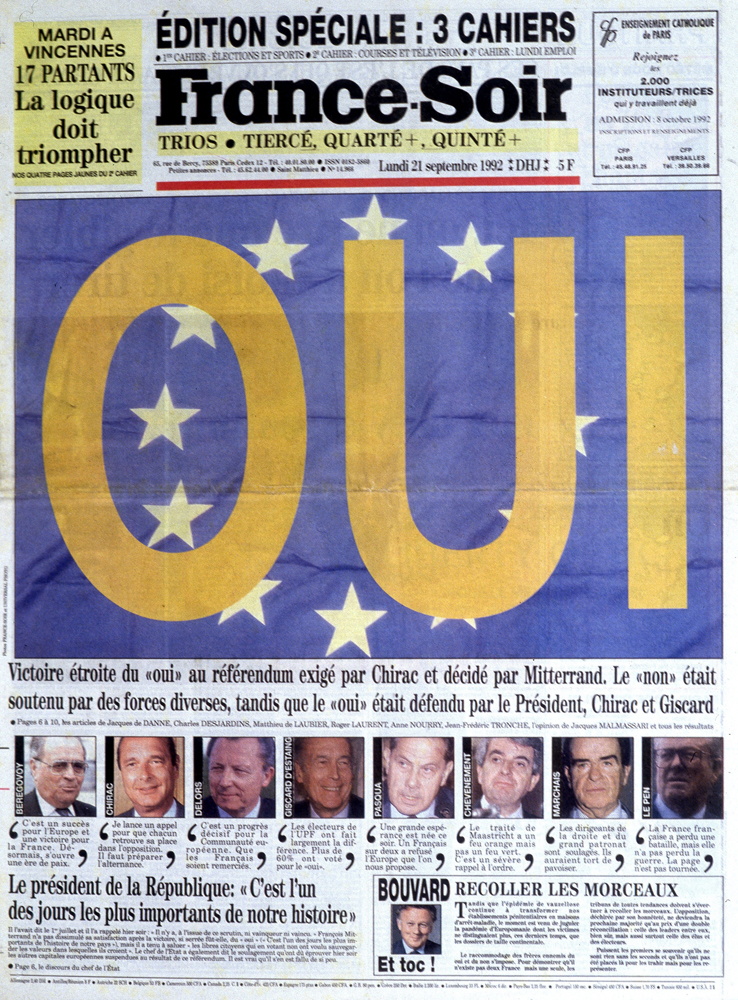

Ce traité n’est pas accepté partout en Europe. Les débats sont intenses entre pro et anti-Maastricht. Les Danois rejettent le traité. Les Français le ratifient par référendum de justesse par 51 % contre 49 % en septembre 1992. Les Danois votent à nouveau et finissent par l’accepter en mai 1993 après avoir obtenu des dérogations.

|

| Doc. 2. La Une du journal « France Soir » du 21 septembre 1992 |

• En 1989, la Chute du Mur de Berlin marque la fin des démocraties populaires en Europe de l’Est et la fin du rideau de fer entre l’Europe occidentale et l’Europe de l’Est. Ces pays longtemps freinés dans leur développement par le communisme et le manque de démocratie voient dans l’Europe une chance de rebondir et posent leur candidature. D’autres pays occidentaux rejoignent le mouvement d’adhésion dès 1995.

• Petit à petit, l’Europe s’élargit :

- en 1995, l’Autriche, la Suède et la Finlande entrent dans l’Union ;

- en 2004, la République Tchèque, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la Slovénie, Chypre, Malte, la Lituanie, l’Estonie et la Lettonie entrent à leur tour ;

- en 2007, la Roumanie et la Bulgarie entrent enfin.

On compte en 2012 27 pays dans l’Union Européenne.

• On a donc tenté de réformer les institutions européennes : les traités d’Amsterdam (1997) et de Nice (2001) permettent des avancées avec notamment en 1997 la création de l’espace Schengen de libre circulation des personnes. L’Union Européenne décide alors de se doter d’une véritable constitution pour devenir une puissance politique cohérente.

• Ce traité constitutionnel est signé en octobre 2004, mais il est rejeté par référendum en France à 55 % en mai 2005 et aux Pays-Bas à 61 % en juin 2005. Ce double rejet porte un coup d’arrêt au projet d’une Europe politique.

• Les dirigeants européens décident toutefois de passer outre le vote de leurs populations en promulguant en 2009 un nouveau traité, le traité de Lisbonne. Il est cette fois voté par le Parlement afin de ne pas se heurter à un nouveau refus. Il a pour but de faciliter les prises de décision à 27, de renforcer les pouvoirs du Parlement et de faire de l’Union Européenne un acteur sur la scène mondiale, notamment par la création d’un « Ministre européen des Affaires Étrangères ».

• En dépit de réformes hardies dans le domaine de la politique étrangère, l’absence d’unité sur la scène diplomatique reste évidente. Les désaccords sur la guerre en Irak en 2003 ou sur l’action à mener vis-à-vis des mouvements révolutionnaires dans les pays arabes en 2011-2012 témoignent du rôle encore limité de l’Europe en tant que puissance politique.

• Fondamentalement, le débat entre unionistes et fédéralistes n’est toujours pas tranché. Cette ambiguïté a donné naissance à une Europe à plusieurs vitesses. La Grande-Bretagne est ainsi en dehors de l’espace Schengen et de la zone euro tandis que le Danemark ou la Suède font partie de l’espace Schengen mais pas de la zone euro.

• Les populations européennes apparaissent de plus en plus critiques vis-à-vis de la construction européenne et le sentiment d’appartenance à une « nation européenne » reste très faible en dépit de l’euro, d’un drapeau et d’une citoyenneté.

|

|

|

| Des billets en euro | Des pièces de 1€ | Le drapeau européen |

| Doc. 3. Quelques symboles de l'Union européenne | ||

Pour autant, l’Union Européenne n’entraîne pas d’adhésion de la part des populations européennes. Pire, elle provoque la méfiance, voire la défiance d’eurosceptiques de plus en plus nombreux.

Les échecs des ratifications des traités constitutionnels dans les années 2000 a creusé un fossé entre les peuples européens et leurs dirigeants tous profondément pro-européens.

Avec la crise qui frappe l’Union européenne en 2011, se repose la question de l’efficacité du modèle européen mais aussi du fédéralisme. Les grands pays, Allemagne en tête, prônent un plus grand fédéralisme pour un plus grand contrôle budgétaire des pays considérés comme laxistes comme la Grèce ou l’Espagne.

Reste à savoir si ce projet entraînera davantage d’adhésion de populations européennes dont les choix politiques rejettent massivement les politiques de rigueur.

Bruxelles, éd. Complexe, 2008.

- Giacone A., Olivi B., L'Europe difficile : la Construction européenne, éd. Gallimard,

coll. Folio Histoire, 2007.

- Judt Tony, Après-guerre, une Histoire de l'Europe depuis 1945, éd. Hachette, coll. Pluriel,

2007.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !