La lutte contre les maladies infectieuses

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Problématique : Comment a évolué la lutte contre les maladies infectieuses depuis Pasteur ?

En effet, dès 1861, Casimir-Joseph Davaine émet l’hypothèse, en étudiant la maladie du charbon des moutons, que ce sont des micro-organismes ou microbes qui sont responsables du déclenchement de ces maladies.

Mais, c’est surtout dans le dernier tiers du 19e siècle que les travaux menés par les fondateurs de la microbiologie que sont Louis Pasteur, qui a démontré l’existence des micro-organismes en étudiant la fermentation du vin et de la bière, et Robert Koch, permettent d’identifier une douzaine d’agents infectieux dont ceux de la tuberculose et du choléra découverts par ce dernier en 1882-1883.

|

|

| Doc. 1. Portrait de Robert Koch (1843-1910), médecin allemand, lauréat du prix Nobel en 1905 | Doc. 2. Portrait du savant Louis Pasteur (1822-1895) |

En effet, le vaccin est une substance préparée à partir de micro-organismes inactivés ou atténués qui, inoculée, permet de protéger contre le microbe, grâce la formation d’anticorps spécifiques qui sont des protéines du sérum sanguin secrétées par les lymphocytes.

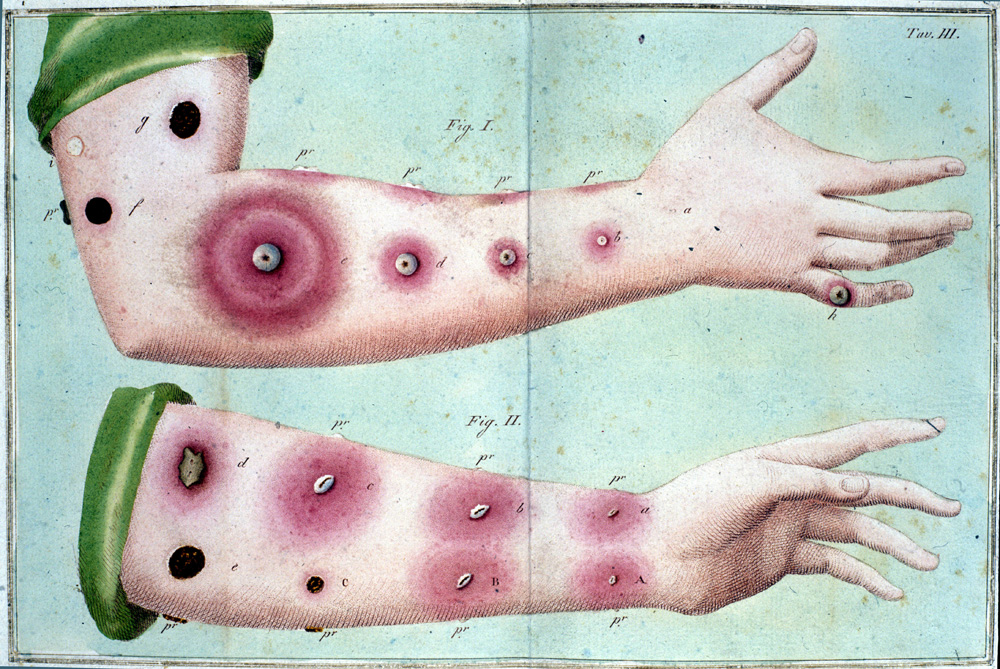

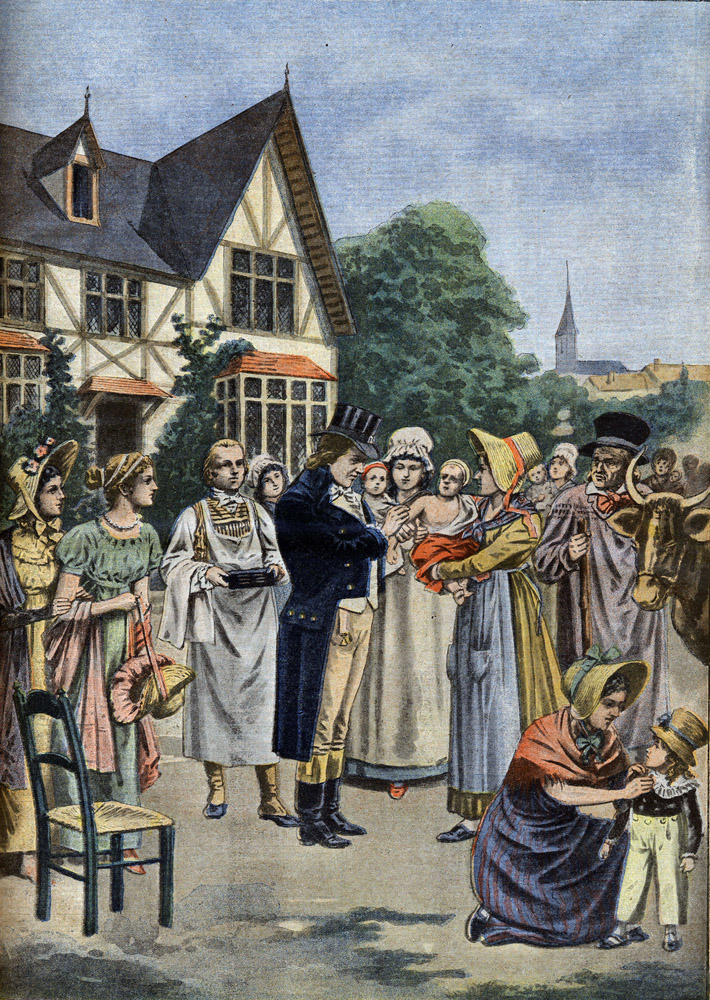

Si, de manière empirique, Edouard Jenner avait mis au point le vaccin contre la variole en 1796, ce sont l’isolement et la culture des microbes permettant d’atténuer leur caractère pathogène qui ont permis à Pasteur d’expérimenter avec succès le vaccin contre la rage sur Joseph Meister en 1885.

|

|

| Doc. 3. Symptômes de la maladie de la variole provoquant une irruption de pustules sur la peau. Planche médicale tirée du Traite de vaccination de Luigi Sacco, Milan, 1809 | Doc. 4. Docteur E. Jenner procédant à l'inoculation variolique sur un enfant en 1796, Le Petit Journal, janv. 1901 |

Mais c'est en 1941 que deux savants de l’Université d’Oxford, Ernst Boris Chain et Howard Florey découvrent comment utiliser la pénicilline pour détruire les micro-organismes dans un corps vivant. D’autres antibiotiques seront découverts par la suite permettant la guérison de certaines maladies infectieuses.

|

|

| Doc. 5. Alexandre Fleming (1881-1955), biologiste britannique qui a découvert la pénicilline en 1928 | Doc. 6. Pénicilline, emballage original, 1950 |

Par ailleurs, le criblage moléculaire qui consiste en l’exploration systématique des molécules afin d’identifier leurs effets thérapeutiques, a permis la mise sur le marché de nouveaux antibiotiques par les firmes pharmaceutiques.

En effet, les travaux d’urbanisme font reculer certaines maladies dès la fin du 19e siècle. Par ailleurs, le développement de la vaccination s’appuie sur des politiques de santé publique qui ne sont adoptées en France que sous la IIIe République, notamment avec la loi relative à la santé publique de 1902 qui fixe une liste de maladies qui doivent être déclarées et rend obligatoire le vaccin contre la variole, sans oublier l’éducation sanitaire dévolue à l’école républicaine.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’émergence de l’État-providence permet une prise en charge médicale de masse et la mise en œuvre d’une politique d’action sociale. Enfin, en 1942, c’est l’intervention de l’administration américaine, en collaboration avec de grandes firmes telles que Merck ou Pfizer, qui a permis une production industrielle de la pénicilline. En effet, les quantités obtenues sont destinées aux soldats américains afin de leur éviter de mourir de gangrène gazeuse durant la Seconde Guerre mondiale.

Ses réussites sont indéniables, puisque la mise en œuvre en 1974 du PEV (Programme élargi de vaccination) qui préconise d’étendre la vaccination à 6 maladies meurtrières dans la petite enfance (tuberculose, poliomyélite, tétanos, diphtérie, coqueluche, rougeole) a permis de faire baisser la mortalité. La rougeole est passée de 733 000 décès en 2000 à 164 000 en 2008. L’OMS obtient aussi l’éradication de la variole en 1979.

L’OMS collabore étroitement avec les ONG. Il se retrouve au sein du groupe international de pilotage de la vaccination contre la méningite et que s’appuie sur ces ONG dans les opérations d’urgence.

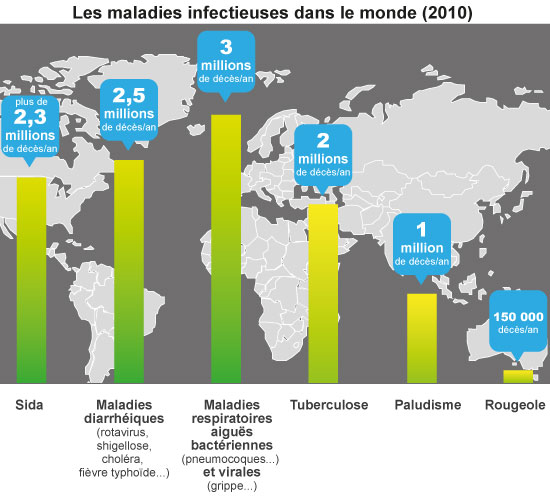

Mais les succès rencontrés dans la lutte contre les maladies infectieuses sont à relativiser. En effet, il existe de fortes différences régionales car la première cause de mortalité dans les pays en développement est due aux maladies virales. L’Afrique est le continent où le taux de mortalité infantile est le plus élevé. Insécurité sanitaire et niveau de développement sont donc liés (absence d’eau potable, carences alimentaires, etc.). Le SIDA, apparu dans le Nord, s’y est transformé en maladie chronique grâce au progrès thérapeutiques, mais il est devenu un fléau en Afrique australe d'autant plus que ce sont les populations les plus productives qui sont les plus touchées. On parle de transition épidémiologique pour les pays développés c’est-à-dire le passage d’une mortalité élevée due aux maladies infectieuses à une mortalité faible liée aux maladies chroniques et dégénératives.

Mais cette opposition est à nuancer puisque des maladies émergentes et ré-émergentes touchent les populations du Nord et celles du Sud. En effet, d’autres facteurs expliquent les épidémies : l’intensification des échanges avec le développement du tourisme international, la transformation des écosystèmes, l’explosion urbaine, les difficultés de l’OMS à faire respecter le règlement sanitaire international et sa mauvaise gestion de certaines pandémies comme celles de la grippe A (H1N1).

L’homme joue donc un rôle dans l’émergence ou la ré-émergence des maladies infectieuses par ses activités. Si on a longtemps pensé que l’on pouvait éviter les pandémies en limitant les épidémies et que les antibiotiques pouvaient détruire toutes les espèces microbiennes, le retour des maladies infectieuses, qu’elles soient émergentes (infections VIH) ou ré-émergentes (choléra), fait craindre de nouvelles pandémies (grippe aviaire H5N1).

La diffusion des agents pathogènes antibio-résistants dans le monde est due à l’utilisation inappropriée des antibiotiques (par exemple, pour des infections virales) et par son utilisation dans l’agroalimentaire. L’apparition de souches résistantes aux antibiotiques nécessite de trouver sans cesse de nouveaux médicaments. Or, les grandes firmes pharmaceutiques se sont retirées des marchés jugés peu lucratifs et la détention de brevets empêche la diffusion d’un savoir dans les pays pauvres.

Le choléra est resté confiné en Inde jusqu’en 1817, date de la première pandémie, et toutes les pandémies qui ont suivi depuis sont aussi parties d’Asie. Elles progressent de plus en plus rapidement avec l'évolution du système des transports. La France a été touchée par plusieurs vagues en 1832-1833, 1849 et en 1854 qui ont provoqué la mort de 500 000 personnes.

Cette maladie diarrhéique est due à des bactéries appartenant aux groupes O1 et O139 de l’espèce Vibrio cholerae, observée par Pacini en 1854, mais isolé par Koch en Égypte. La bactérie Vibrio Cholerae du sérogroupe O1 et du biotype El Tor est responsable de la 7e pandémie de choléra qui sévit en 2012 sur tous les continents et l’Afrique est particulièrement touchée en raison des conditions de vie des populations. Par exemple, l’épidémie de choléra qui sévit au Cameroun depuis 2004 est née à Douala, dans le quartier populaire de Bépanda, d’un puits pollué situé entre une fosse d’aisance et une porcherie.

La transmission se fait par absorption d’eau et d’aliments contaminés. Les mesures d’hygiène générale sont essentielles dans la lutte contre le choléra même si un vaccin existe car celui-ci ne protège pas contre la maladie sur le long terme.

|

| Doc.7. Les maladies infectieuses dans le monde |

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !