L'innovation, un élément déterminant de la croissance économique

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Cette réorganisation des cycles de production à l’échelle mondiale induit nécessairement des régions qui gagnent et des régions qui perdent (pour reprendre le titre d’un ouvrage de géographie économique des années 1990).

- Les régions qui gagnent sont les territoires de l’innovation où se créent les produits du futur : avec l’avènement des technologies de l’information et de la communication, le poids de l’innovation dans la valeur ajoutée des produits de consommation courante, a fortement augmenté.

- Les régions qui perdent sont celles qui se trouvent en périphérie des territoires de l’innovation et deviennent des régions de production, dont la valeur ajoutée est faible.

Réussir à maintenir ou créer des territoires de l’innovation est donc un enjeu primordial dans la stratégie de puissance des États. C’est aussi une nécessité pour faire face aux défis démographique et énergétique auxquels la planète fait face au 21e siècle.

Selon Schumpeter, le chef d’entreprise est le vecteur de l’introduction de l’innovation dans la société : il en assume les risques et fait face aux réactions éventuelles de la société qui peut refuser l’innovation ou s’en méfier.

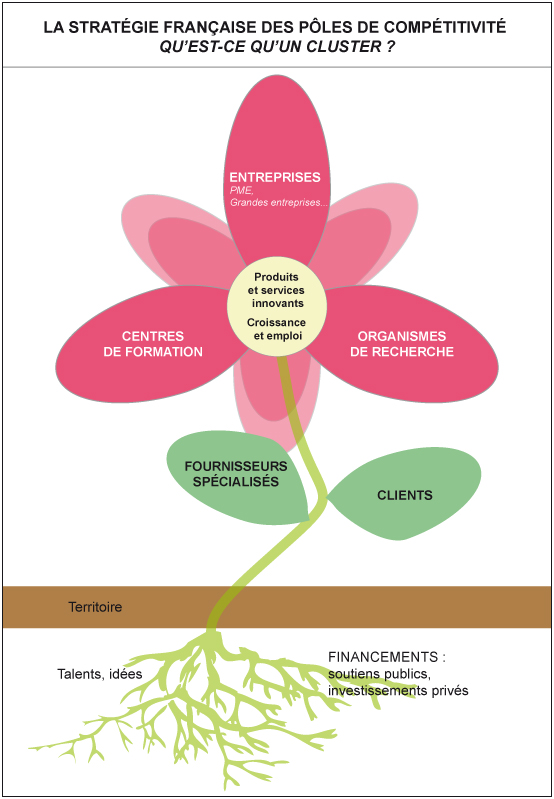

Cluster : concentration d’entreprises spécialisées dans un secteur en un même lieu, associées à des centres de recherche ou des universités.

District industriel : regroupement d’un nombre important d’entreprises d’un même secteur.

|

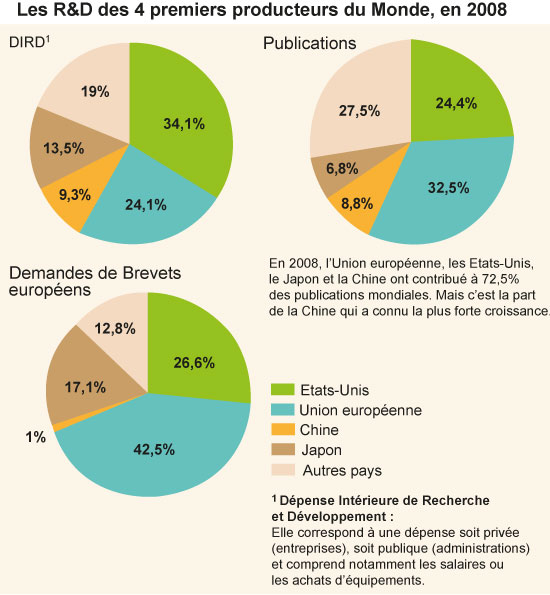

| Doc.1. Croissance économique : R&D dans le monde |

Ces États abritent des universités et des laboratoires de recherche organisés et puissants : Harvard et le Massachussetts Institute of Technology (MIT), Stanford et Berkeley aux États-Unis, Heidelberg et Berlin en Allemagne, Lund en Suède, Université de Nagoya au Japon, entre autres.

Ils ont des spécialités scientifiques propres : l’Union européenne est fortement spécialisée dans les sciences de la vie (recherche médicale, biologie), en télécommunications, en astronomie et en informatique. Les États-Unis sont spécialisés dans la santé, en astronomie et en astrophysique. Le Japon est spécialisé dans la physique, la chimie et les technologies de l’information.

Selon l’économiste américain Jeremy Rifkin, la Chine n’est d’ailleurs plus « l’atelier du monde » mais elle est devenue l’un des lieux de l’économie mondiale : le rachat du département des ordinateurs personnels IBM par l’entreprise chinoise Lenovo en 2005 en est le symbole. De la même façon, Airbus a ouvert une usine en Chine dont l’objectif à terme sera de produire l’équivalent des Airbus 100 % chinois à l’horizon 2019.

L’avenir semble appartenir à l’Asie qui compte 42,9 % des 151 millions d’étudiants dans le monde. En 2012, la Chine représente 8,8 % des publications scientifiques, tandis que celles de l’Inde sont à 24 % et celles de la Corée du Sud à 37 %.

- aux États-Unis, seules quelques régions concentrent l’innovation : la Californie, la Mégalopole (autour de Boston notamment) et quelques métropoles comme Seattle, Atlanta ou Houston. Une région est devenue le symbole de l’innovation mondiale : la Silicon Valley est le territoire innovant par excellence. Créé dans les années 1950 sous l’impulsion d’un professeur de Stanford, Frederick Terman et d’un physicien et pionnier de l’électronique, William Shockley, la Silicon Valley concentre aujourd'hui les entreprises innovantes et les universités de pointe.

- En Europe, la région de Londres, la région parisienne (plateau de Saclay) ou la région de Munich concentrent l’innovation et offrent des contrastes très marqués avec les régions environnantes (les régions rurales anglaises ou le « désert français » par exemple).

- Au Japon, les déséquilibres territoriaux entre territoires de l’innovation et périphéries étaient si criants que le plan Technopolis a été lancé dans les années 1980 pour tenter d'aboutir à un système d’innovation plus équilibré au plan territorial. Ce plan a eu un succès mitigé car la mégalopole s’est renforcée.

Les déséquilibres régionaux sont encore plus manifestes dans les pays émergents où des pôles fortement innovants, comme Bangalore en Inde, côtoient des régions rurales très pauvres. En Chine, de la même façon, on retrouve les pôles innovants sur la côte est, tandis que la Chine de l’intérieur semble coupée de ces régions émergentes.

- politique de cluster aux États-Unis et au Royaume-Uni ;

- politique des pôles de compétitivité en France ;

- politique des Kompetenznetze en Allemagne.

|

| Doc.2. Schéma des stratégies françaises des pôles de compétitivité |

De plus, l'innovation est devenue un enjeu majeur dans la structuration des territoires à l'échelle planétaire. La concentration des activités innovantes à forte valeur ajoutée dans des clusters induit nécessairement une modification de l'organisation sociale à l'échelle régionale mais aussi une modification de la division du travail à l'échelle mondiale.

Les déséquilibres régionaux à l'échelle des États et les déséquilibres sociaux à l'échelle planétaire, sont deux aspects qui montrent que la réalité des territoires de l'innovation nécessite une réflexion plus approfondie sur les conséquences de leur création.

- David Encaoua, « Les enjeux économiques de l'innovation », Revue d'économie politique, 2004.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !