Le continent américain, une intégration régionale ancienne en dépit des tensions

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Rappelons que, les accords entre États d'une même région géographique de la planète, se voyaient comme des tentatives de réponses stratégiques au phénomène de mondialisation économique qui avait largement accentué la concurrence internationale.

Rappelons également que l'Amérique latine vit, depuis le début du 21e siècle, des changements profonds et rapides très importants : les nouveaux gouvernements sont davantage à l'écoute de leurs peuples (les dictatures tendent à disparaître), certaines économies (comme celles du Brésil et du Venezuela) ont décollé un peu partout et des revendications sociales ont commencé à émerger. Cependant, en dépit de ces avancées spectaculaires dans le domaine de la démocratisation et de l'intégration au phénomène de mondialisation des échanges, deux problématiques particulièrement aigües persistent : les inégalités sociales se creusent et la pauvreté demeure un souci récurrent pour un certain nombre d'États d'Amérique centrale et du Sud.

On peut se demander comment le continent américain, secoué par des conflits relativement nombreux, a choisi de se positionner par rapport à cette expérience d'intégration régionale ? Où en est-il aujourd'hui ? Quels sont ses projets et ses objectifs en la matière ?

L'Amérique toute entière a, depuis le milieu du 20e siècle, donné naissance à de nombreux projets et expériences de formes diverses :

- accords bilatéraux (entre deux États) ou plurilatéraux.

- Accords Nord/Sud (États riches du Nord du continent avec des États plus pauvres d'Amérique centrale ou d'Amérique latine) ou Sud/Sud.

- Accords sectoriels (ne concernant qu'un secteur d'activité, comme l'énergie, par exemple).

- Marchés communs.

- Zones de libre-échange.

- 1960 : création de l'ALAC (Association Latino-Américaine de libre-Commerce). C'est un accord qui concerne tous les États d'Amérique latine. Son but était de promouvoir la mise en place d'accords multilatéraux entre la plupart de ces pays.

- 1960 : naissance du MCCA (Marché Commun Centre-Américain formé par le Costa-Rica, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Salvador) chapeauté par l'ALAC. Rejoint en 1995 par le Panama.

- 1969 : création du Pacte andin (regroupe les 5 pays andins), toujours chapeautée par l'ALAC.

- 1973 : naissance de la CARICOM (Communauté des Caraïbes).

Tous ces accords chapeautés par l'ALAC ont eu du mal à se concrétiser. Moyens et volontés politiques manquaient.

Les 5 accords régionaux sont :

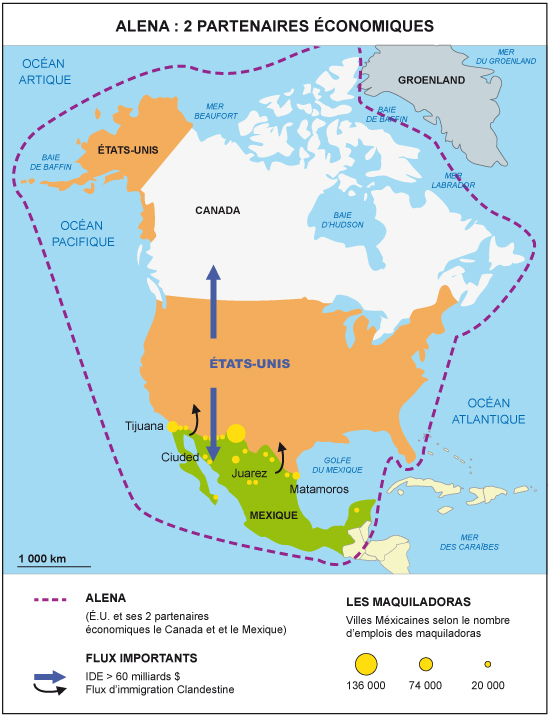

- L'ALENA : Association de Libre-Échange Nord-Américaine, née en 1992, qui réunit les États-Unis, le Canada et le Mexique. L'objectif était de faire disparaître les barrières aux échanges en 15 ans. On sait maintenant que cet accord a eu pour principale conséquence une grande dépendance du Mexique à l'égard du marché américain (ce marché représente 80% des exportations et 60% des importations mexicaines) et le déploiement des maquiladoras (ce sont des unités de montage industriel appartenant à des firmes étasuniennes implantées dans les zones franches situées du côté mexicain de la frontière. L'intérêt pour les États-Unis : moins de taxes et main d'œuvre peu chère).

|

| Doc. 1. ALENA, regroupement économique |

- La CARICOM : née en 1973, elle regroupe, depuis 1997, les 37 pays de la Caraïbe réunis dans l'AEC (Association des États de la Caraïbe).

- Le MCCA (Marché Commun Centre-Américain formé par le Costa-Rica, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Salvador).

- La CAN (Communauté Andine des Nations) : créée 1995, elle réunit la Bolivie, l'Équateur, le Pérou, la Colombie et le Venezuela. Elle a succédé au Pacte andin avec l'objectif d'augmenter la fréquence et le volume des relations économiques entre ces États. Aujourd'hui, si le contrat n'est pas tout à fait rempli, les relations entre eux sont devenues plus étroites du fait de la création d'institutions supra-nationales : banques communes, Cour andine de justice qui traite des litiges commerciaux, Parlement andin, etc. Cependant, depuis 2006, la CAN souffre du départ du Venezuela qui a intégré un autre regroupement régional, le Mercosur et d'un certain nombre d'autres problèmes.

- Le Mercosur (marché commun du Sud) : né en 1995, il rassemble le Brésil, le Paraguay, l'Argentine, l'Uruguay et le Venezuela. Depuis sa création, les échanges commerciaux entre ces pays sont 4 fois plus élevés. Le Brésil achète les productions agricoles et énergétiques aux 4 autres États associés et ces derniers importent des produits industriels brésiliens.

En 2005, le MERCOSUR, sous le leadership du Brésil, s'est opposé à des négociations concernant la ZLEA et le projet, pour l'instant reste en suspens. En revanche, un certain attachement au projet d'intégration demeure en Amérique du Sud. Nombreux sont les acteurs politiques et économiques qui prônent un projet d'intégration plus global.

La Bolivie et le Chili sont devenus membres du MERCOSUR en 1996, l'Équateur et le Pérou s'en sont rapprochés et le Venezuela y a été intégré en 2006. Le MERCOSUR et la CAN ont lancé le projet d'une Communauté sud-américaine des Nations (CSN) qui intègrerait les États du MERCOSUR, de la CAN et de la CARICOM dans une structure visant à une large intégration sociale, économique et politique entre tous ces pays.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !