Le Brésil, le géant américain du Sud

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

En 2 mandats, il est parvenu à entraîner son pays sur la voie de la prospérité et de la reconnaissance internationale. Lorsqu'il quitta ses fonctions le 1e janvier 2011, Lula laissait un pays profondément transformé à son successeur, Dilma Roussef.

|

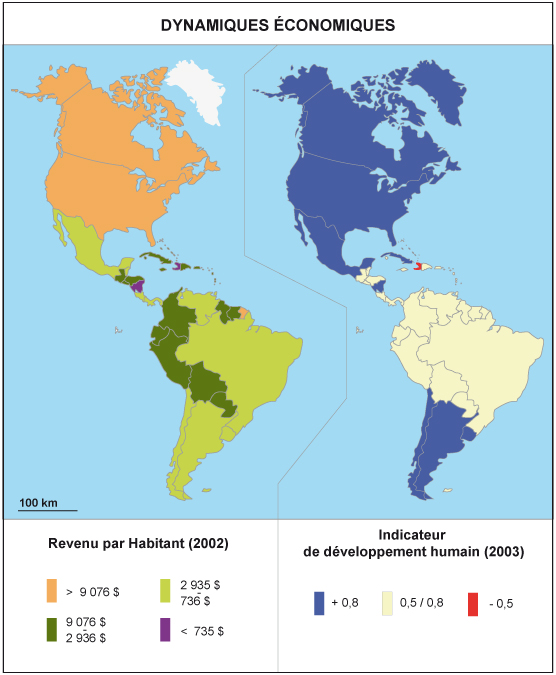

| Doc. 1. Le Brésil : comparatif économique |

- Sur le plan extérieur, le Brésil fait partie des toutes premières économies du monde. Les spécialistes estiment même que d'ici 2020, il pourrait devenir la 5e puissance économique de la planète, devant la France et l'Union européenne. Ce pays est, avant tout, une très grande puissance agricole. Il compte parmi les premiers producteurs mondiaux de soja, café, jus d'orange, poulets, viande, sucre et éthanol (biocarburant). Il compte également des groupes industriels de dimension mondiale. En 2005, il a remboursé par anticipation sa dette envers le FMI (Fonds monétaire international).

- Le Brésil, traditionnellement tourné vers les États-Unis et l'Union Européenne en terme d'échanges commerciaux, s'est implanté dans de nombreux pays d'Afrique et du monde arabe et, désormais, ses échanges se font essentiellement avec le Sud, ce qui lui offre une certaine indépendance-vis-à-vis de la Triade.

Le Brésil a développé une politique étrangère qui cherchait à construire des coalitions ou des partenariats dont certains concourent à changer le sort des États émergents :

- Partenariats stratégiques avec l'Union européenne.

- La substitution du G23 (groupe de 22 pays + l'Union Européenne) au G8 à la conférence de Cancun, en 2003 , le Brésil s'est imposé en grand défenseur des intérêts des pays émergents. Lula a milité pour que le monde passe à un fonctionnement multipolaire. Aujourd'hui, le G23 favorise la concertation internationale et tient compte des avis d'États dont la Triade ne tenait absolument pas compte jusque-là.

- Création de l'IBAS (Inde, Brésil, Afrique du Sud) qui a mis en place une concertation politique et économique entre ces États émergents.

- Création de la BRICS (Brésil, Inde, Russie, Chine).

Il a également lancé des sommets des pays sud-américains avec les pays africains et avec les États arabes. Il a eu l'intelligence de construire des liens politiques avec des régions éloignées les unes des autres, ce qui s'est avéré excellent en terme d'économie : son commerce avec les pays arabes a été multiplié par 4 en 7 ans et par 5 avec l'Afrique.

Par exemple, avec la Turquie, il est parvenu en 2009 à convaincre l'Iran d'assumer les engagements prévus dans la déclaration de Téhéran (sujets qui, jusque là, étaient l'apanage des seuls membres du Conseil de sécurité de l'ONU), après avoir tenu tête à l'administration américaine en s'opposant fermement à de nouvelles sanctions contre l'Iran.

|

| Doc. 2. Des déséquilibres internes nordest/sudest |

• Le Sudeste

Le Sudeste est le Centre du pays et son cœur économique. Il est caractérisé par de fortes densités de populations, des villes de réputation mondiale, la concentration des activités industrielles et des richesses. C'est plus précisément sur le littoral que vit l'essentiel des hommes et des activités du pays. (57% de la population pour 18% de sa surface et 76% du Revenu National Brut). Les grandes agglomérations (notamment les ports) sont les centres d'impulsion du Brésil : Rio de Janeiro, São Paulo (capitale économique) et Bel Horizonte sont les métropoles principales du Sudeste.

• Le Nordeste et le Nord-Ouest

Ils constituent des périphéries en grande difficulté. Ce sont d'immenses régions pauvres, très peu développées où l'on rencontre de très grandes inégalités sociales (IDH très faible). Une partie du Nordeste souffre d'une forte sècheresse chronique. C'est, de loin, la région la plus miséreuse du pays. La majorité des 20 millions de paysans sans terre brésilien y vivent ou en sont originaires. Au Brésil 182 millions d'hectares de terres sont détenus par de grands propriétaires terriens alors que 5 millions de familles de caboclos (petits paysans miséreux) parviennent à peine à survivre.

• Le Sud et le Sud du Centre-Ouest

Ils constituent une périphérie en cours d'intégration par le Nordeste : l'État lutte pour développer cette région (création en 1959 de Brasília, capitale politique du pays, développement de l'agriculture d'exportation). Mais Brasília n'a jamais pu tenir ses promesses et souffre de la concurrence de Rio et de São Paulo.

• Deux Amazonies

On a deux Amazonies : l'Amazonie mise en valeur par les front pionniers et l'Amazonie en réserve. Les densités moyennes y sont de 5 habitants/km2 sur 40% du territoire et l'IDH y est très faible. C'est un Brésil en cours de peuplement, qui se développe grâce à une exploitation agricole et minière encouragée par l'État fédéral.

Les flux migratoires internes ont des conséquences socio-spaciales très concrètes puisqu'ils sont responsables de l'explosion démographique des villes brésiliennes. Les paysans pauvres, sans travail, sont obligés de trouver une place dans les bidonvilles (favelas), des périphéries dans lesquels la vie est précaire (insalubrité, misère, violence, problèmes sanitaires, etc.). Au sein des grandes villes, coexistent quartiers riches, quartiers de classes moyennes et favelas.

|

| Doc. 3. Favela, Rio de Janeiro, Brésil |

- L'occupation du littoral est la conséquence d'une économie extravertie (tournée vers l'exportation) qui, du 16e au 20e siècle a grandement vécu de ses ventes de sucre de canne, café, produits agricoles et miniers divers à l'étranger. Les ports servaient d'interfaces entre les régions productrices et les régions consommatrices (Europe, États-Unis, etc.).

- Depuis les années 70, le Brésil tente de réduire ses inégalités régionales et même sociales, avec des fronts pionniers. Les gouvernements décident de la mise en valeur (colonisation) de certaines régions pour que, par exemple, des milliers de paysans sans terre du Nord-est trouvent une terre à exploiter. L’Amazonie constitue le plus gros front pionnier du Brésil.

Cependant, le Brésil a beau être une puissance régionale et mondiale, il n'en demeure pas moins socialement et spatialement encore très inégalitaire : les fortes inégalités régionales engendrent des flux migratoires internes importants qui génèrent une explosion urbaine dramatique car mal maîtrisée. Des politiques sont menées depuis les années 50 pour tenter de réduire ces inégalités, mais leurs résultats, jusqu'à présent, sont plus que limités.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !