Représentations et cartes du monde depuis l'Antiquité : évolution des techniques de représentation

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

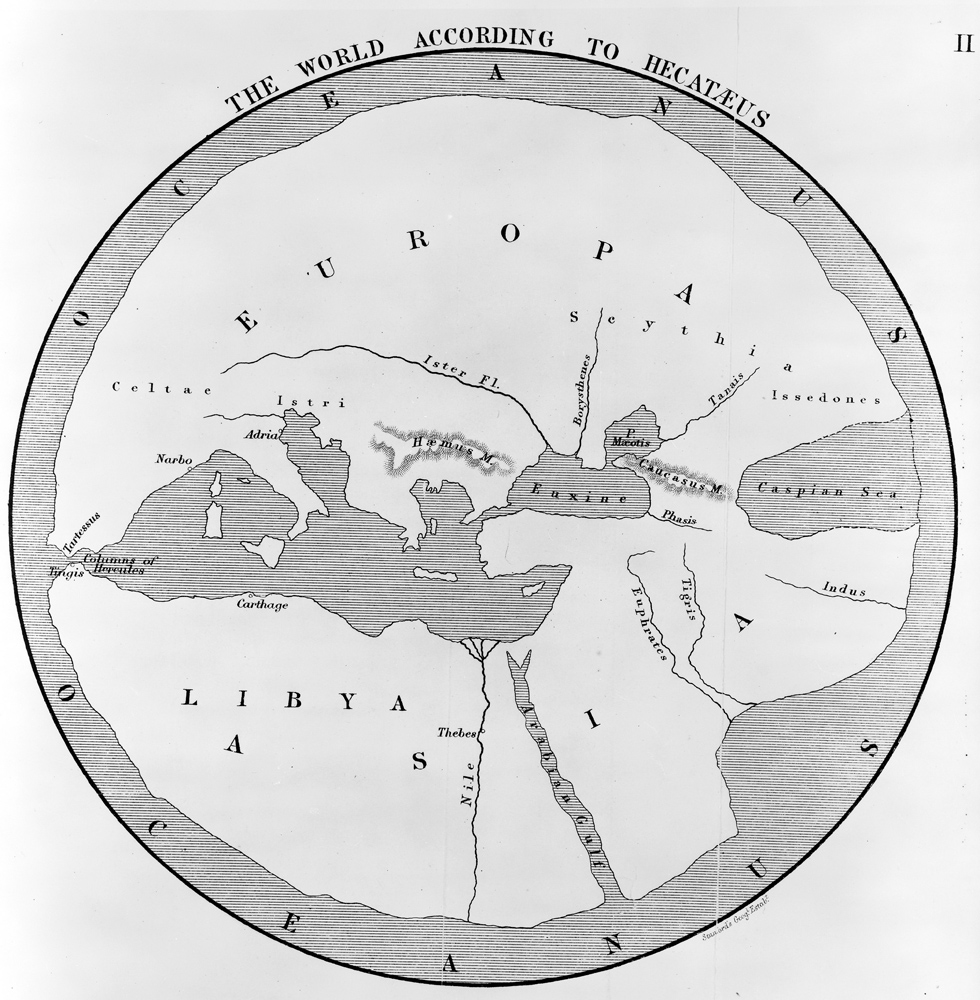

Les cartes qui voient le jour, dessinées par Anaximandre puis Hécatée vers 550 avant J.-C., sont centrées sur la Méditerranée dont les contours, connus par voyages et récits divers, se précisent déjà. Noms de continents, fleuves et mers sont précisés, preuve d’une réelle appropriation de l’espace connu : l’œkoumène.

|

|

Doc.1. La mappemonde de

Hécatée, de Milet ; gravure du 19e siècle |

Les villes, distinguées selon leur importance, ainsi que les différentes voies romaines, y sont également reproduites de manière schématique, de même que l’hydrographie et les contours du relief, ainsi qu’on le découvre sur la table de Peutinger, une copie du 13e siècle d’une carte romaine de l’époque de Théodose (4e siècle après J.-C.).

Cette tradition utilitariste rompt avec la prétention universaliste des savants grecs, comme Ptolémée qui, au 2e siècle, admet même l’hypothèse de l’existence d’un nouveau monde au-delà de l’Atlantique.

Jérusalem est quant à elle toujours située au centre des cartes qui servent au prosélytisme des populations ignorantes. Un des cas les plus exemplaires est la mappemonde d’Ebstorf au 13e siècle, sorte d’encyclopédie du monde médiéval des connaissances et croyances de l’époque. Aux extrémités figurent créatures et monstres effrayants, au sommet un Christ embrasse la totalité de la carte et on retrouve la forme alors traditionnelle de la représentation du « TO » : les trois parties des terres habitées prennent la forme d’un T dans le O de l’anneau océanographique. Cette représentation, classique pour l'époque, se retrouve sur de nombreuses autres cartes comme celle ci-dessous, tirée d'un psautier anglais du 13e siècle.

|

|

Doc.2. Carte du monde circulaire

représentant l'Asie, l'Afrique et l'Europe

; miniature tirée d'un psautier anglais, 1262 |

Sur la carte ci-dessus, la ville de Jérusalem se trouve au centre de la miniature. L'axe Est-Ouest est vertical, l'Est se trouvant en haut. On y voit le Paradis, Adam, Ève et les quatre fleuves. Le Christ bénit le monde.

Les cartographes de l’Islam médiéval associent des préoccupations religieuses et politiques en perpétuant l’héritage grec. Fruits des connaissances des voyageurs, des commerçants et des savants, les cartes arabes, centrées elles aussi sur les lieux saints, n’échappent cependant pas à des représentations symboliques, notamment sous forme d’oiseaux. La géographie arabe est à son apogée au 11e siècle mais seule celle d’Al-Idrîsi pénètre en Occident, notamment par le biais du royaume de Sicile.

Des cartes marines font ensuite leur apparition, notamment grâce à l’usage de plus en plus répandu de la boussole. Désormais ces cartes indiquent des lignes servant non à mesurer les distances mais à indiquer aux marins les angles de route pour se diriger. Le nord magnétique se retrouve ainsi en haut des cartes et l’influence arabe transparaît dans la numérotation, de plus en plus fréquente.

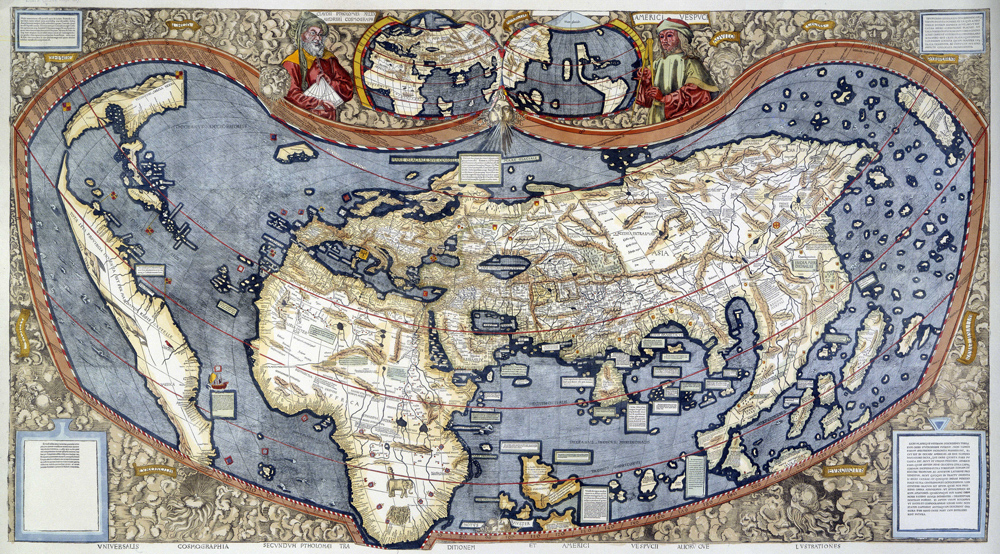

Les grands voyages sur les océans Atlantique et Indien des navigateurs espagnols et portugais, à la fin du 15e siècle et au début du 16e siècle, élargissent considérablement les connaissances géographiques de la Terre : l’Amérique apparaît pour la première fois sur une carte, celle de Martin Waldseemüller à Saint-Dié-des-Vosges en 1507.

|

| Doc.3. Première carte signalant le continent américain sous le terme « América » ; un petit portrait d'Amérigo Vespucci apparaît en haut. |

L’élaboration de techniques permettant la localisation plus fine des positions, notamment la triangulation et le calcul de la latitude / longitude avec l’astrolabe ou le sextant, rendent les cartes plus précises, de même que la mise au point de projections qui permettent de représenter une sphère sur un plan. L'une des premières projection fut établie par le géographe flamand Gérard Mercator (projection de Mercator), avec la représentation du méridien des Açores et les deux cercles polaires.

Le méridien de Greenwich, dans la banlieue de Londres, supplante le méridien de Paris des frères Cassini et s’impose au monde en 1884.

|

| Doc.4. Lentille objective et lunette astronomique de Galilée |

La place des mathématiques et de l’astronomie se renforce. D’autres types de projections voient le jour. Des départements de géographie sont créés au 17e siècle et, grâce au développement de l’imprimerie, proposent des reproductions rapides et fidèles.

C’est aux Pays-Bas que l’on retrouve les plus grands cartographes d’Europe, notamment grâce à l’action de la compagnie des Indes qui crée son propre département cartographique en 1602. On assiste alors à la multiplication des atlas, cartes murales et globes qui sont commandés par des mécènes ou des représentants du pouvoir.

Sous la Révolution puis l’Empire de Napoléon, la création des régions et le besoin de cartes d’état-major ou de cadastre provoquent la réalisation de nombreuses nouvelles cartes aux échelles et densités d’informations variées, provoquant également d’importants problèmes de mise à jour.

La révolution industrielle, les avances scientifiques et techniques ont ensuite chassé toute approximation. L’utilisation, plus récente, de satellites gravitant autour du globe ainsi que la numérisation des données, traitées par informatique, permettent une réalisation continue et différenciée de documents précis.

Ultime revirement, l’utilisation quotidienne des systèmes GPS prive désormais les cartes de leur fonction première qui est de se repérer dans l’espace. Elles deviennent aujourd’hui thématiques et servent d’outil d’analyse ou de synthèse.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !