Le temps de l'Europe économique (1957-1986)

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Les traités de Rome de 1957 ne comportent pas de volonté d’organiser un pouvoir politique supranational et l’Acte Unique Européen de 1986 est surtout économique. De fait, on pourrait penser que l’Europe politique ne prend pas corps et que son idée est oubliée au profit de préoccupations plus terre-à-terre. En pratique, cette période est en effet surtout une période de libéralisation des échanges à l’échelle mondiale, et une période où la CEE (Communauté Économique Européenne) passe de 6 à 12 membres.

Pour autant, c’est par l’économie que les pays européens se rapprochent et que l’idée d’Europe politique va reprendre de la vigueur en fin de période.

• Les traités de Rome signés le 25 mars 1957 prévoient la mise en place d’un marché commun en 12 ans et la mise en œuvre de législations communes.

|

| Doc. 1. Signature du traité constitutif de la CEE, le traité de Rome, le 25 mars 1957 |

• La CEE est créée sur le modèle de la CECA mais dispose de moins de pouvoirs supranationaux car la Commission qui dirige la CEE avec le Conseil des Ministres dispose de moins de pouvoirs que la Haute Autorité de la CECA. C’est sans doute toutefois parce que ce projet apparaît comme un projet de coopération économique sans contenu supranational qu’il fait consensus en Europe.

• De Gaulle présente sa vision de l’Europe à travers le « plan Fouchet » : ce projet prévoit un conseil des chefs d’État européens et de gouvernements prenant des décisions à l’unanimité. Il prévoit en outre une assemblée consultative. Ce projet de coopération intergouvernementale est considéré par la plupart des autres pays européens comme trop peu fédéral et trop hostile aux États-Unis. Ils décident donc de le rejeter. C’est un nouvel échec pour la construction européenne.

• De Gaulle s’oppose à tout abandon de souveraineté nationale. Il s’oppose ainsi au projet de création d’un État fédéral prôné par Walter Hallstein, président de la commission de la CEE. Il s’oppose aussi fermement à l’extension du vote à la majorité qualifiée au Conseil des ministres que prévoyaient les traités. Pendant six mois, De Gaulle pratique la politique de la chaise vide : la France ne participe plus aux réunions européennes. En 1966, elle obtient le maintien du vote à l’unanimité sur les sujets les plus importants. L’idée de faire évoluer la CEE vers une structure supranationale est évacuée durablement.

• De Gaulle s’oppose enfin à l’entrée de la Grande-Bretagne dans la CEE en 1963 et 1967 : il la juge trop proche des États-Unis et refuse la conception britannique du libre-échange.

D’une part, l’élargissement de la CEE avec l’entrée de la Grande-Bretagne, de l’Irlande et du Danemark le 1er janvier 1973.

|

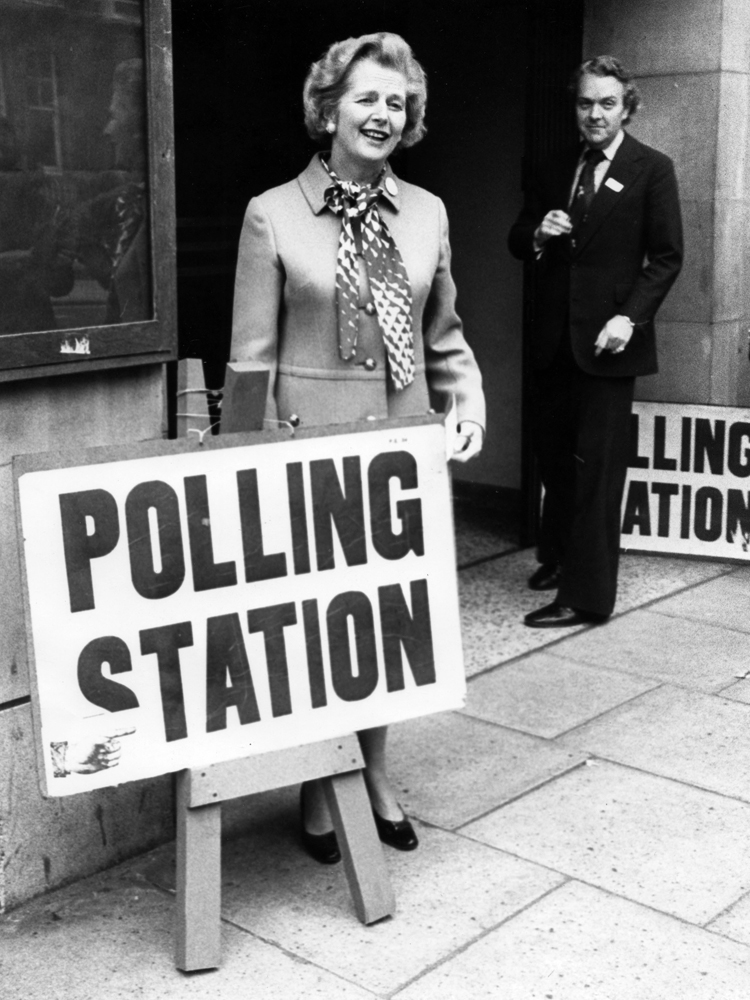

| Doc. 2. Margaret Thatcher devant un bureau de vote lors du referendum sur le maintien du Royaume-Uni dans la C.E.E. le 5 juin 1975 |

La CEE se renforce en se dotant d’un budget en propre. Comme il doit être contrôlé par le Parlement européen, on décide à partir de 1979 que ce Parlement sera élu au suffrage universel dans les différents pays membres. Toutefois, ce Parlement européen n’a pas de compétence législative. En 1979 aussi, la CEE crée le SME (Système Monétaire Européen) pour essayer de maintenir la stabilité des changes entre monnaies.

|

| Doc. 3. Europe (CEE ou Communauté Européenne) en 1986 : drapeau des États membres et symbole de l'Europe unie. |

Cet acte unique est aussi un pas vers l’Europe politique : les pouvoirs du Parlement sont renforcés, une plus grande coopération dans le domaine de la politique étrangère est prévue et on décide d’instaurer la majorité qualifiée au Conseil pour les votes concernant le marché intérieur.

• Margaret Thatcher, Premier Ministre de Grande-Bretagne, marque son opposition à ces avancées fédérales. Elle refuse notamment l’idée d’une solidarité européenne par laquelle les pays les plus riches paieraient pour les pays les plus pauvres. Elle obtient que la Grande-Bretagne ne verse pas plus qu’elle ne reçoit, ce que résumait sa formule restée célèbre « I want my money back » (« Je veux qu’on me rende mon argent. »).

L’union de plus en plus grande au plan économique et l’élargissement de la CEE à de nouveaux pays modifient les rapports de force au sein de l’Europe et contribuent à rapprocher les pays. C’est ce qu’on a appelé la politique des « petits pas » dont l’objet était d’aboutir à une union politique en empruntant une voie économique.

Cette politique va ainsi aboutir à de nouvelles avancées dans les années 1990 et 2000 avec la ratification du traité de Maastricht et la création de l’Euro, notamment. Mais l’accélération de l’élargissement et de l’approfondissement de l’Union européenne créée en 1992 provoque parallèlement une montée de l’euroscepticisme vis-à-vis de la construction européenne, accusée de faire perdre leur indépendance aux États et ne pas résoudre les problèmes économiques que connaît l’Union européenne.

Bruxelles, éd. Complexe, 2008.

- Giacone A., Olivi B., L'Europe difficile : la construction européenne, éd. Gallimard,

coll. Folio Histoire, 2007.

- Judt T., Après-guerre, une histoire de l'Europe depuis 1945, éd. Hachette, coll. Pluriel,

2007.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !