L'État gaullien (1958-1974)

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Le Général De Gaulle revient au pouvoir au profit de cette relative faiblesse et instaure la Ve République, fondée sur un pouvoir présidentiel renforcé.

Cette inflexion majeure du point de vue institutionnel ne change pas fondamentalement les grandes orientations issues de la Résistance : promotion de la modernité, notamment industrielle et militaire, extension du champ de l’État-providence et approfondissement de ses actions.

Ce développement d’un État protecteur, régulateur et interventionniste est facilité par une croissance très vigoureuse par la jeunesse de la population et par le plein-emploi. À la fin de la période, le modèle commence à se gripper.

• En 1958, il change le mode de scrutin de l’Assemblée Nationale pour un scrutin majoritaire uninominal. Dans ce scrutin, la France est découpée en autant de circonscriptions que de sièges de députés à pourvoir. Les électeurs votent pour un candidat dans leur circonscription. Le candidat qui obtient la majorité absolue (ou relative, si plus de deux candidats peuvent se maintenir au deuxième tour) est élu député. Ce mode de scrutin permet d’obtenir des majorités stables qui peuvent soutenir le gouvernement dans l’examen et le vote des lois.

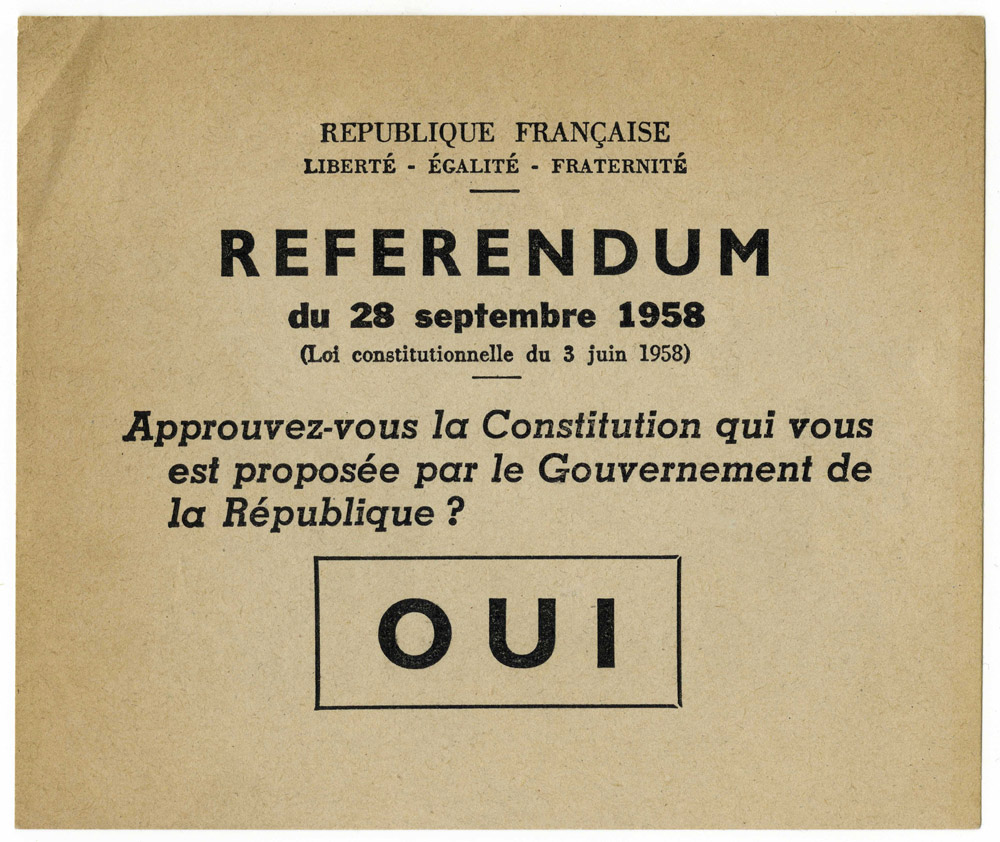

• La Constitution de 1958, votée par référendum, renforce le pouvoir du Président de la République : sous la IVe République, les actes du Président devaient être validés par le gouvernement. Désormais, c’est le chef de l’État qui nomme le Premier ministre, préside le conseil de ministres et fixe les priorités du gouvernement.

|

| Doc. 1. Bulletin de vote « Oui » lors du référendum du 28 septembre 1958 sur une nouvelle Constitution, proposée par le général Charles de Gaulle |

• À partir de 1962, le Président de la République est élu au suffrage universel direct, ce qui renforce sa légitimité et crée un lien très fort avec la population.

|

| Doc. 2. Charles de Gaulle à la télé pendant une conférence de presse en 1967 |

Pour soutenir cet effort industriel, l’État favorise la recherche : il crée par exemple le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et l’INRA (Institut National de Recherche Agronomique).

Pour faciliter les échanges économiques, l’État initie également de grands travaux de structures : entre 1960 et 1974, la France construit 2 600 kilomètres d’autoroutes. Dans le même temps, l’électrification des chemins de fer est achevée et l’aéroport de Roissy accueille ses premiers passagers en 1974.

|

| Doc. 3. Hôtel et bateau dans le port de La Grande-Motte, Hérault, Languedoc-Roussillon, France |

L’État encourage la création artistique. Dès 1961, André Malraux crée des Maisons de la Culture, destinées à faciliter l’accès à la culture de la population. Georges Pompidou favorise le développement des arts avec notamment la création du Centre Georges Pompidou inauguré en 1977, après la mort du Président.

Ils sont souvent nommés à la tête des entreprises publiques où ils continuent à servir l’État grâce à leurs compétences. Leur poids croissant est cependant remis en cause dès les années 1970.

• Sur le plan des institutions, le régime est stable et centralisé. Il s’appuie sur de grandes écoles qui fournissent les cadres permettant de mettre en œuvre la politique voulue par l’État gaullien.

• Sur le plan économique, si l’initiative privée est laissée libre, l’État intervient massivement pour orienter la production et développer des secteurs d’avenir.

• Sur le plan de l’aménagement du territoire, la nécessité de rendre du pouvoir à l’échelle régionale voire locale se fait jour. Surtout, la nécessité de réguler les effets de la croissance exige des mesures radicales (les villes nouvelles, par exemple).

Cette action volontariste n’est pas que le seul fait des dirigeants de l’époque : elle est la conséquence des fondations sur lesquelles la IVe République avait reconstruit la France. Elle est aussi le fruit d’une période de forte croissance au cours de laquelle l’État investit sans compter. À partir de 1973, la situation économique et sociale va rapidement obliger les gouvernements à mettre un frein à ces ambitions.

- Schnapper D., La Communauté des citoyens, éd. Gallimard, 2003.

- Burdeau F., Histoire de l'administration française du 18e au 20e siècle, éd. Monchrestien, 1994.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !