L'Asie du Sud-Est : un espace inégalement mondialisé face à de nouveaux défis

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Comprendre et savoir expliquer que les territoires qui composent l'Asie du Sud-Est sont inégalement intégrés à différentes échelles.

- Savoir en quoi les différentes politiques de coopération contribuent au renforcement de l'intégration de cet espace dans la mondialisation.

- L’Asie du Sud-Est est une région majoritairement maritime composée d’États qui se caractérisent par une grande diversité démographique et de développement.

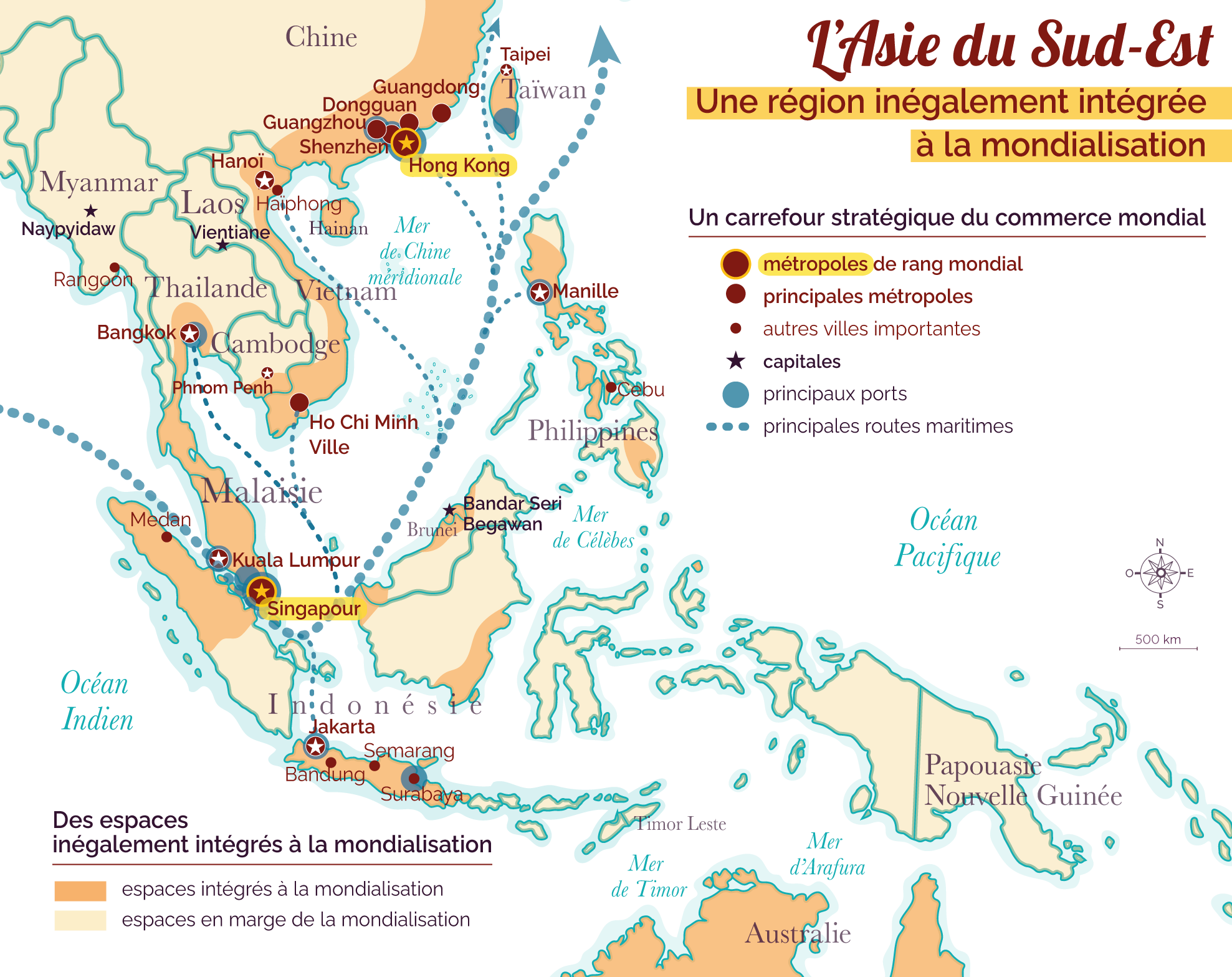

- Cette région est un carrefour maritime stratégique puisqu’elle représente 8 % du commerce mondial. Cela se traduit par une organisation spatiale des territoires basée sur le modèle centre-périphérie.

- Les coopérations se multiplient à différentes échelles afin de renforcer le développement économique des territoires et de favoriser leur intégration. L’ASEAN est l’organisation régionale la plus aboutie.

Les 11 États d'Asie du Sud-Est sont le Vietnam, la Myanmar, la Thaïlande, le Cambodge, l'Indonésie, la Malaisie, le Laos, les Philippines, Brunei, le Timor oriental et Singapour.

Ils se caractérisent par une grande

diversité économique,

démographique et de superficie. La

cité-État de Singapour et

Brunei sont les deux États les plus

petits de cette région mais ce sont

également les plus riches :

Singapour possède le 2e port de

commerce mondial et est la 5e place

financière mondiale tandis que le

développement économique de Brunei repose

sur la richesse de ses sols (le pays est le

3e producteur de pétrole en Asie et

le 4e producteur de gaz à

l’échelle mondiale).

Si la plupart des autres États sont considérés comme des pays émergents, la région concentre également 4 pays classés dans la catégorie des PMA (Pays les moins avancés) : le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Timor oriental.

Ainsi, l’IDH (indice de développement humain) et le PIB par habitant varient considérablement d’un territoire à un autre.

À Singapour, territoire le plus riche de la région, le PIB par habitant s’élève à 60 296 dollars et l’IDH, qui est de 0,935, est supérieur à celui du Japon.

Le Myanmar possède le PIB par habitant le plus faible de la région (1 245 dollars) et son IDH est nettement inférieur à celui de Singapour puisqu’il est de 0,584, ce qui correspond au 145e rang mondial.

Des inégalités démographiques fortes caractérisent également cette région, qui regroupe un peu plus de 8 % de la population mondiale. Si la densité moyenne de population dans la région s’élève à 144 habitants/km2, celle-ci atteint 8 866 habitants/km2 pour Singapour contre seulement 28 habitants/km2 au Laos. L’Indonésie, 4e pays le plus peuplé au monde, possède une densité de population qui s’inscrit dans la moyenne de la région puisqu’elle s’élève à 140 habitants/km2.

Le développement économique et le régime politique en place sont des facteurs qui contribuent à renforcer ces inégalités démographiques.

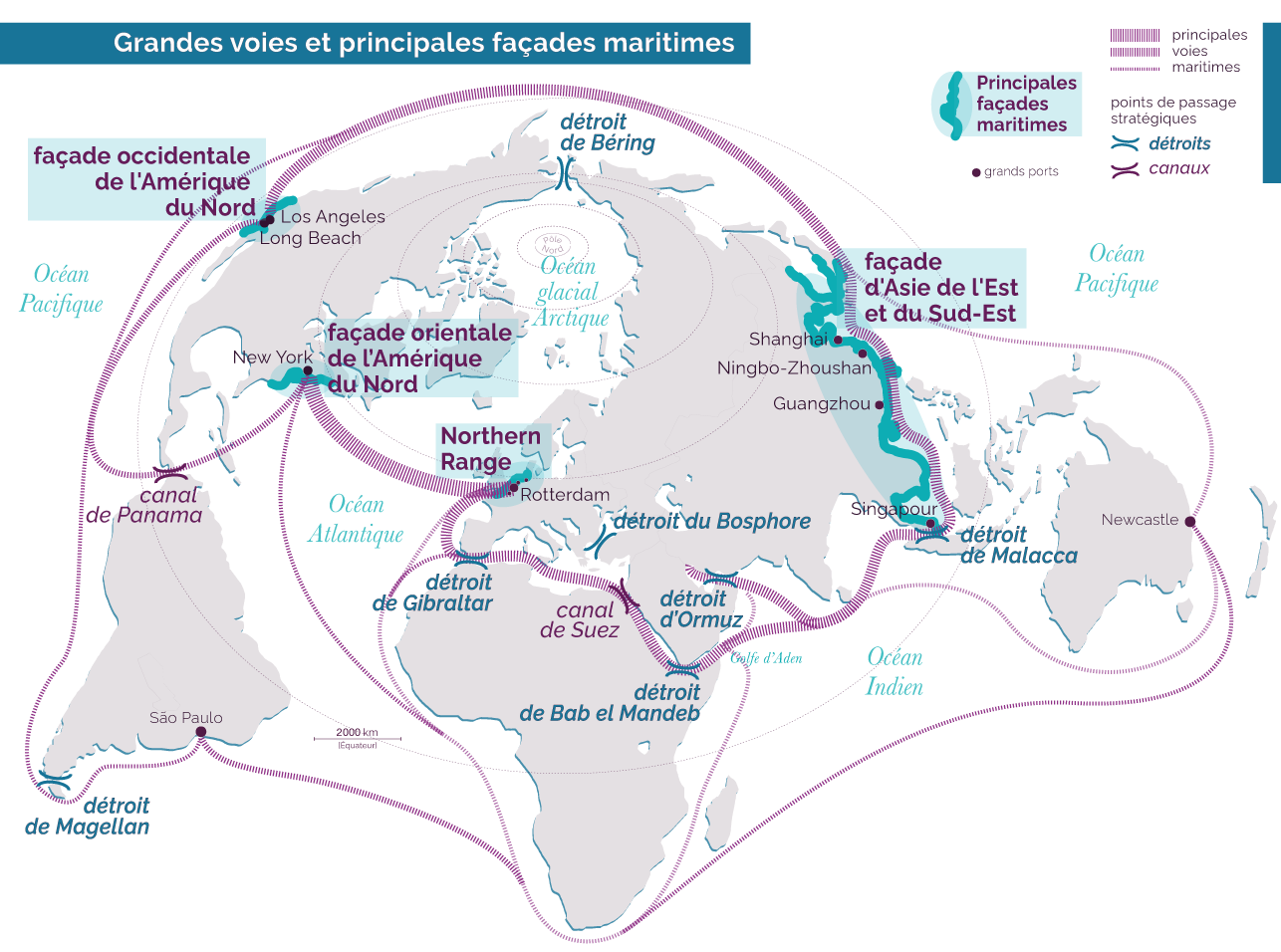

L’Asie du Sud-Est est une région carrefour du commerce mondial. Situé entre l’océan Indien et l’océan Pacifique, cet espace constitue un carrefour maritime entre l’Océanie et l’Asie mais également entre deux géants économiques asiatiques : la Chine (2e puissance économique mondiale) et l’Inde (6e puissance économique mondiale).

Cette région est traversée par plusieurs routes maritimes parmi les plus fréquentées du monde. Or, le commerce maritime représente 90 % du commerce mondial en termes de volumes transportés. De plus, l’Asie du Sud-est concentre les détroits de Malacca et de Singapour, points de passage stratégiques du commerce mondial.

Un quart du commerce mondial transite par le détroit de Malacca. Ce dynamisme commercial a favorisé l’essor des façades maritimes, des territoires littoraux et des hinterlands. Ainsi, Singapour possède le 2e port à conteneurs du monde, il est également le 3e port du monde en tonnage.

L’Asie du Sud-Est se caractérise également par une forte concentration de métropoles sur les littoraux. Elles témoignent d’une organisation centre-périphérie dans la région.

La région d’Asie du Sud-Est se caractérise par une inégale intégration des territoires qui explique partiellement l’inégale développement des pays qui la composent. Cette inégale intégration à la mondialisation se manifeste à différentes échelles et se traduit par une organisation spatiale en centre-périphérie.

Les pays qui composent cette région sont inégalement intégrés à la mondialisation. Les métropoles et les ports des façades maritimes sont les espaces les mieux intégrés à l’économie mondiale.

Les périphéries situées à proximité de ces façades maritimes sont des périphéries intégrées. Reliées aux espaces dynamiques par le biais d’aménagements, elles bénéficient de l’attractivité de ces territoires.

En revanche, l’intérieur des terres et les territoires insulaires éloignés des routes maritimes constituent des marges dont l’intégration est difficile. Ces espaces connaissent une attractivité touristique limitée et ne sont que peu intégrés au commerce mondial.

Enclavé entre le Vietnam, la Thaïlande, la Chine, le Myanmar et le Cambodge, le Laos ne dispose d’aucun accès à la mer, et ne bénéficie pas de l’attractivité des pays voisins, bien qu’il soit traversé par le Mékong. Cette situation nuit considérablement à son intégration. Classé parmi les pays les moins avancés au monde (PMA), le pays ne dispose pas des aménagements nécessaires à l’essor d’un commerce fluvial dynamique.

Manille, capitale des Philippines, est un centre d’impulsion de la mondialisation. Dans cette métropole, l’organisation territoriale centre-périphérie se retrouve à l’échelle urbaine.

Au sein de la métropole, on constate d’importantes inégalités socio-économiques, et une intégration à la mondialisation hétérogène. En effet, Manille, qui regroupe 13,5 % de la population philippine, concentre les pouvoirs décisionnaires, les activités culturelles et les activités productrices de richesse (le Makati Business District (centre des affaires) et le port de Manille témoignent de cette intégration). Pourtant, les inégalités sont telles que 40 % de sa population vit dans des bidonvilles.

Les pays d’Asie du Sud-Est multiplient les coopérations pour favoriser leur développement économique et renforcer l’intégration de la région sur le plan commercial.

La volonté de coopération entre États est renforcée par la lutte d’influence qui s’exerce entre la Chine et l’Inde pour cette région.

Parmi ces coopérations, on compte l’ASEAN, une association créée en 1967 qui regroupe 10 États d’Asie du Sud-Est. Elle repose sur trois piliers :

- une communauté politico-sécuritaire (APSC) ;

- une communauté économique (AEC) ;

- une socio-culturelle (ASCC).

En 2019, elle constitue le 5e bloc économique mondial.

D’autres formes de coopération existent, mais elles s’organisent autour d’un plus petit nombre d'États, il s’agit davantage de zones de coopération :

- Le Programme économique du Grand Mékong est lancé en 1992 avec l’aide de la Banque asiatique de développement. Il regroupe le Laos, le Vietnam, le Myanmar, le Cambodge, la Thaïlande ainsi que deux provinces chinoises (Yunnan et Guangxi). Il a pour objectifs de réduire les écarts de développement dans cette région et de favoriser l’intégration économique régionale grâce à l’élaboration d’une politique commune.

- Le triangle de croissance Indonésie-Malaisie-Singapour (SIJORI) est évoqué pour la première fois le 21 décembre 1989. Ce pôle de développement économique repose sur une coopération transfrontalière entre Singapour, la région de Johor en Malaisie et celle de Riau en Indonésie. L’objectif principal de la SIJORI est de promouvoir le développement économique de ces régions grâce, notamment, à des accords commerciaux. Le fonctionnement reposerait sur la complémentarité des espaces et sur une division du travail à l’échelle de micro-régionale. Si ces accords ont conduit à de nombreux aménagements sur certaines îles, les inégalités de développement entre les trois États ne leur permettent pas de coopérer équitablement. Ainsi, la région de Johor et l’île de Batam concentrent des activités de sous-traitance tandis que Singapour concentre les pouvoirs décisionnaires.

- La coopération pour le Triangle de Corail s’inscrit dans une volonté de protection de l’environnement. Le Triangle de Corail est une zone qui comprend six pays : la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la Malaisie, l’Indonésie, les îles Salomon et le Timor-Leste. Cet espace abrite 30 % des coraux mondiaux et 76 % des espèces de coraux recensées. Or, il est menacé par la pollution et le dérèglement climatique. Ainsi, les États mènent une politique commune pour renforcer la protection de cette zone en luttant contre la pêche illégale et en mettant en place des zones marines protégées.

La multiplication des coopérations témoigne de la volonté des pays d’Asie du sud-est de coopérer afin de mieux s’intégrer.

Initialement créée en 1967, par l’Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande et les Philippines, l’ASEAN accueille progressivement d’autres États : Brunei en 1984, le Vietnam en 1995, le Laos et la Myanmar en 1997 et le Cambodge en 1999.

Ainsi, tous les pays qui composent cet espace – à l’exception du Timor – collaborent autour de trois grands axes de réflexion : l’économie, la politique et les enjeux socio-culturels.

L’organisation, dont le siège se situe à Jakarta, en Indonésie, fonctionne par consensus entre les États-membres, avec une présidence annuelle tournante. Malgré l’inégale développement des États qui composent cette organisation, celle-ci est le 5e bloc économique mondial, elle regroupe 9 % de la population et 8 % du commerce à l’échelle mondiale.

L’ASEAN favorise l’ouverture au commerce mondial, et l’émission d’IDE a permis à la région d’enregistrer une croissance économique moyenne de 5 % chaque année depuis 2000.

Ainsi, le 31 décembre 2015, la communauté économique de l’ASEAN (AEC) est entrée en vigueur. Cette première forme de marché commun a pour objectif de faciliter la circulation de capitaux, de biens, de services et de main-d'œuvre en Asie du Sud-Est. C’est pour cela que les frais de douanes entre les États membres de l’ASEAN ont quasiment tous été supprimés. De plus, des accords commerciaux de libre-échange ont également été signés avec six pays extra-régionaux très bien intégrés au commerce mondial : la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, l’Inde et la Nouvelle-Zélande.

La coopération des États-membres s’articule également autour des questions d’ordre militaire, de la gestion des ressources et de la protection environnementale.

Malgré diverses formes d’intégration, des tensions fragilisent l’intégration des territoires.

La croissance économique des États-membres de l’ASEAN repose sur l’exploitation des ressources, elles sont facteur d’intégration des territoires. Or, cette exploitation massive se traduit par des pressions environnementales fortes, liées aux fronts pionniers et à la déforestation, qui sont sources de tensions et conflits entre différents acteurs.

L’Indonésie concentre 17 % du couvert forestier mondial. Or, l’importante croissance démographique sur le territoire et les industries de pâte à papier et d’huile de palme ont contribué à une déforestation inquiétante de l’île. Depuis les années 2000, les ONG environnementales dénoncent une situation inquiétante et ont alerté différents acteurs. Ainsi, en 2013, l’Union européenne et l’Indonésie ont signé un accord visant à bannir du marché le bois et les produits dérivés issus de récoltes illégales.

Par ailleurs, la Chine souhaite réaffirmer son influence dans la région. Cette dernière revendique donc les îles Paracels et Spratleys, potentiellement riches en hydrocarbures, malgré la convention de Montego Bay. Taiwan, le Vietnam, Brunei, la Malaisie et les Philippines revendiquent également ces territoires insulaires.

Ratifiée en 1982, la convention de Montego Bay réglemente le droit de la mer en proposant un découpage strict des mers et océans afin de limiter tout conflit autour des zones économiques exclusives (ZEE).

Les États-Unis exercent aussi leur influence dans la région. Chine et États-Unis s’opposent ainsi et fragilisent la région, car les tensions commerciales entre les deux puissances ont affecté économiquement les pays de la région, qui ont vu leurs exportations diminuer.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !