Le bassin caraïbe, interface américaine

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

|

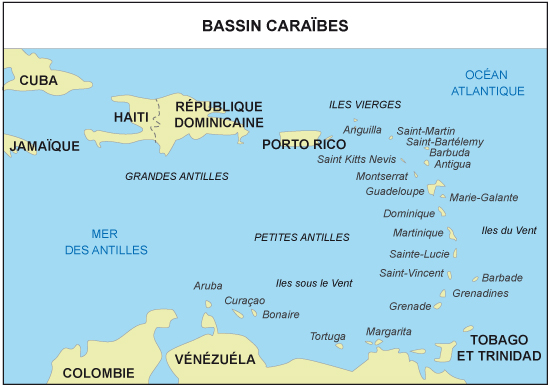

| Doc. 1. Bassin Caraïbes |

Le Bassin caraïbe forme un arc de cercle de 3 500 km de long qui va du sud de la Floride (États-Unis) au Venezuela. Il comporte deux groupes d'îles : les Grandes Antilles (Cuba, Porto-Rico, Haïti, la République Dominicaine) et les Petites Antilles comprenant une multitude d'îles qui s'étendent des îles Vierges jusqu'à la Grenade en englobant des DOM (Départements Français d'Outre Mer) : la Guadeloupe et la Martinique sur un espace maritime de 4,3 millions de km2.

Sachant qu'en géographie une interface est une zone de contact permettant la mise en relation entre deux territoires (ou espaces) qui favorise les échanges (humains, commerciaux, culturels, financiers, etc.), voyons de quelle manière le bassin caraïbe peut être considéré comme une interface entre l'Amérique et le reste du monde. Voyons également si toute l'Amérique peut être concernée par ce rôle d'interface joué par la région caribéenne et tentons enfin de déterminer si cette situation d'interface joue de façon favorable sur le développement des États du Bassin caraïbe ou non.

|

| Doc. 2. Bateau de croisière à Miami Beach et la ville de Miami en arrière-plan, Floride, USA |

Mais l'économie des États de la Caraïbe est trop dépendante de cette grande puissance américaine. Si les États-Unis parviennent si aisément à imposer leur stratégie et leur vision de la coopération et de l'intégration régionale en fonction de leurs seuls intérêts, c'est parce que leur vaste marché intérieur est vital pour les exportations des États qui composent le Bassin.

Les États-Unis sont :

- les premiers investisseurs dans la région par le biais de leurs multinationales,

- le premier client du Bassin dont les 2/3 des exportations sont tournées vers l'Amérique du Nord,

- le premier fournisseur d'aide internationale. De plus, la première source de revenus pour certains États du Bassin provient du soutien financier de sa population émigrée aux États-Unis.

- Ils sont également la première destination migratoire du Bassin : il y a, par exemple, plus d'habitants originaires du Belize aux États-Unis qu'au Belize lui-même. Près de 6 millions de Cubains vivent aux États-Unis.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !