Préserver l'environnement

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Ainsi, un tremblement de terre a plus de chance de se produire sur une zone sismique qu’ailleurs. Le risque est quant à lui mesuré par rapport aux effets de l’aléa sur la population. Il est ainsi plus risqué de construire des habitations dans une zone inondable que sur un plateau. La préservation de l’environnement face aux risques consiste donc à anticiper les risques potentiels d’un territoire et à y limiter les constructions. Ces risques sont à la fois naturels et technologiques.

|

|

|

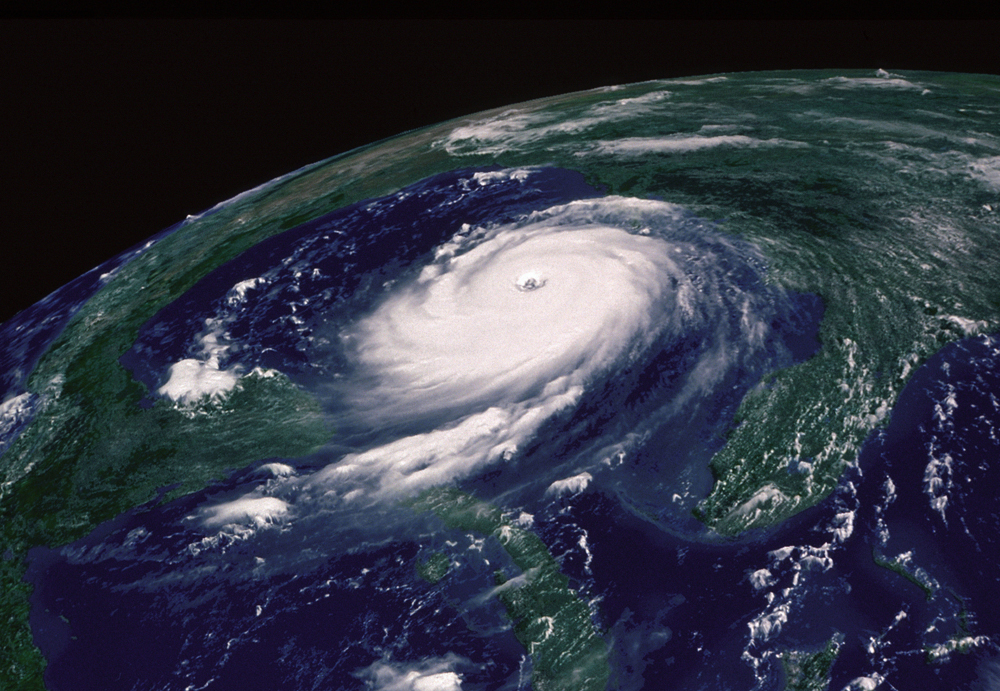

| Doc. 1. Un cyclone en formation | Doc. 2. Une éruption volcanique |

La France n’est cependant pas à l’abri d’incidents climatiques, et elle partage cette vulnérabilité avec l’ensemble des États européens. Elle peut ainsi être traversée par des tempêtes océaniques en hiver, des pluies violentes suivies d’inondations, mais aussi des canicules comme des vagues de froid. Les pays méditerranéens sont les plus vulnérables et doivent faire face à des feux de forêts.

Si un risque lié au transport de matières dangereuses peut indifféremment toucher n’importe quel territoire traversé, les autres risques technologiques sont à proportion du degré d’équipement industriel « à risque » d’un territoire. Ainsi, le « couloir de chimie » près de Lyon présente un grand nombre de risques, alimentés par le fait que cette zone industrielle se situe près d’une importante agglomération française : si les aléas sont nombreux, le risque y est également grand.

De plus, la part grandissante des nouvelles technologies dans toutes les activités humaines tout comme l’accroissement des zones urbanisées ne font qu’augmenter les risques.

|

| Doc. 3. La progression du nuage de Tchernobyl |

Les risques environnementaux constituent donc une préoccupation majeure et une gestion globale s’esquisse à l’échelle de l’Union européenne.

• Le dispositif EFFIS (système européen d'information sur les feux de forêts) concerne la surveillance et l’évaluation des feux de forêts.

• La directive Seveso concerne plus particulièrement les risques industriels. Elle tire son nom d’une commune italienne qui a connu en 1976 un accident provenant d’une usine chimique. C’est suite à cet incident que les autorités européennes émirent la directive éponyme qui impose aux États membres d’identifier les sites industriels présentant des risques d’accidents majeurs et de mettre en place les mesures adéquates pour prévenir ces risques (coopération, plans d’urgence, organismes de contrôles, unités spécialisées), tout en informant la population.

• Enfin, l’intervention européenne se concrétise également par l’assistance mutuelle qu’elle offre aux États membres en cas de catastrophe.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !