Étude de cas : La candidature d'adhésion de la Turquie

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Que révèle la candidature d’adhésion de la Turquie sur la puissance de l’UE et sur ses limites ?

|

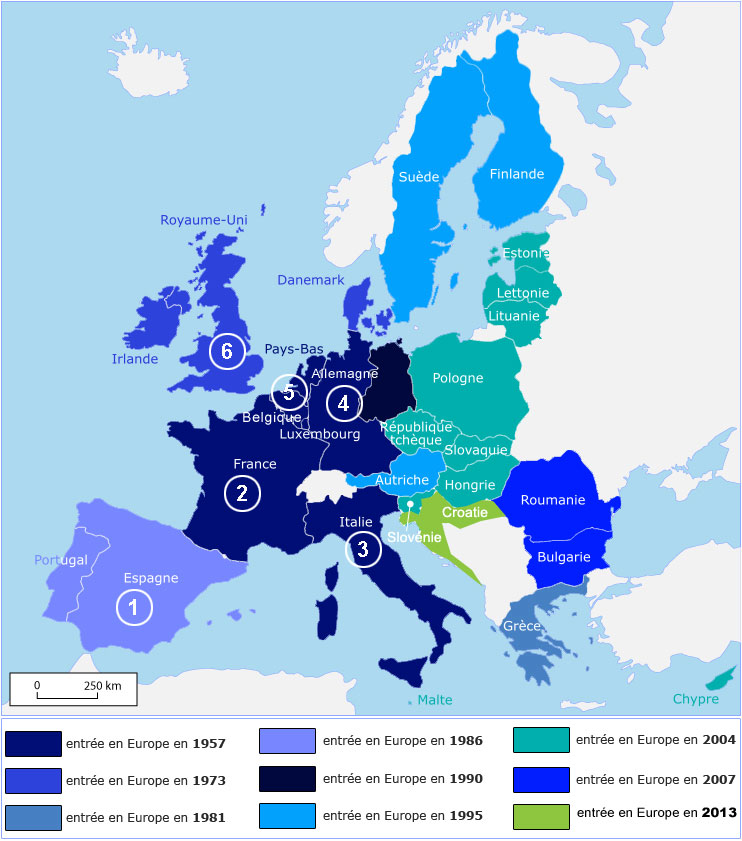

| Doc. L'élargissement de l'Union européenne |

Elle a signé un partenariat avec l’Union douanière de l’UE en 1995 et entamé de nombreuses réformes pour répondre aux critères d’adhésion, comme l’abolition de la peine de mort.

Les négociations se sont ouvertes depuis 2005 sur la base des critères de Copenhague (1993) qui promulguent :

• la mise en place d’ « institutions stables garantissant l’état de droit, la démocratie, les droits de l’homme, le respect des minorités et leur protection » ;

• « une économie de marché viable ainsi que la capacité de faire face à la pression concurrentielle » au sein de l’Union européenne ;

• « la capacité d’assumer les obligations [d’adhésion], et notamment de souscrire aux objectifs de l’union politique, économique et monétaire ».

L’Union douanière a déstabilisé l’économie turque, mais après la crise financière de 2000-2001 et des réformes économiques radicales, la croissance économique de la Turquie se situe autour de 7 %, malgré des difficultés persistantes telles que le chômage ou les disparités régionales entre les principales villes comme Istanbul et les campagnes.

Son économie est cependant très prometteuse, car elle bénéficie d’atouts non négligeables. En effet, avec ses 75 millions d’habitants, la Turquie constitue un grand marché de consommation et dispose d’une main d’œuvre qualifiée et bon marché.

Par ailleurs, la Turquie a accueilli 30 millions de touristes en 2011, dont la moitié provient de l’UE, notamment de l’Allemagne directement reliée à l’émigration turque.

En effet, elle est située sur les routes de l’énergie puisqu’elle est traversée par des oléoducs ou gazoducs essentiels à l’approvisionnement de l’UE, tels que l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (ou BTC) ouvert en 2005 qui transporte du pétrole de la mer Caspienne au port turc de Ceyhan, sur les rives de la Méditerranée.

Par ailleurs, la Turquie occupe une position géostratégique incontournable pour la politique extérieure de l’UE, puisqu’elle est devenue un acteur majeur au Moyen-Orient, tout en ayant fait depuis longtemps le choix du camp occidental. En effet, c’est un des membres fondateurs du Conseil de l’Europe et elle fait partie de l’OTAN (Organisation du Traité d'Atlantique-Nord) depuis 1952.

Cela pose le problème des limites de l’Union européenne et de son identité. Si la Turquie a 95 % de son territoire en Asie, c’est que l’on fait du Bosphore une frontière. Or, ce détroit ne constitue pas une frontière naturelle, mais bien un trait d’union entre deux rives.

Mais c’est surtout la lenteur du processus, due aux hésitations des pays européens (notamment la France et l’Allemagne), qui rend les Turcs de plus en plus réticents à l’entrée de leur pays dans l’UE.

En effet, après une accalmie entre 2001 et 2007, les tensions ont repris avec le PKK (le parti des travailleurs du Kurdistan) qui mène une guerre de libération nationale du peuple kurde depuis 1984.

Par ailleurs, les autorités turques refusent de reconnaître le génocide arménien perpétré pendant la Première guerre mondiale et la Turquie, qui occupe depuis 1974 le Nord de l’île de Chypre, refuse l’entrée de ses ports et aéroports aux navires et avions chypriotes et ne respecte donc pas ses obligations douanières avec un État membre de l’UE.

Enfin, si l’AKP, un parti islamiste modéré arrivé au pouvoir en 2002, a entamé de nombreuses réformes pour démocratiser le pays, il se livre surtout à une lutte sans merci contre l’armée turque, qui exerce une véritable tutelle sur l’État turc depuis la création de la République turque en 1923 par Mustafa Kemal.

Cependant, les Européens et les Turcs semblent être de plus hésitants en raison de la crise financière et identitaire que traverse l’Union européenne. Or, la Turquie, qui est déjà intégrée à travers les liens multiples qu’elle a tissés avec l’UE, pourrait renforcer la puissance de l’UE en constituant un relais d’influence vers le Moyen Orient.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !