Un exemple de risque technologique : le risque nucléaire

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Le nucléaire civil permet quant à lui d’assurer l’indépendance énergétique de la France vis-à-vis de ses voisins (la France ne dispose que de très petits gisements de pétrole et de gaz sur son territoire), de diminuer la consommation d’énergies fossiles responsables des gaz à effet de serre (charbon) et surtout d’assurer plus de 75 % de la production énergétique française tout en exportant son électricité à l’étranger.

|

| Doc. 1. Une centrale nucléaire |

Cette situation est unique en Europe puisqu’avec ses 58 réacteurs, la France se situe loin devant le Royaume-Uni (19 réacteurs), l’Allemagne (17) ou même la Russie (31) ou l’Ukraine (15). Elle est aussi très controversée à cause des risques d’accidents et de la gestion des déchets.

|

| Doc. 2. La progression du nuage de Tchernobyl en 1986 |

Le risque est toujours présent en France car plus d’une dizaine de réacteurs français datent des années 1976-1980. La centrale la plus ancienne est située à Fessenheim (raccordé en 1977) en Alsace. Les centrales sont en plus situées près des cours d’eau, nécessaires au refroidissement des réacteurs, et des risques de fuites existent. Enfin, elles sont proches des grandes agglomérations qu’elles desservent (Bordeaux, Paris, Lyon). Le risque est donc direct pour les habitants.

Même si la France n’est pas une forte zone sismique, elle reste toutefois soumise à ces risques (inondations, crues…) qui sont pris en compte dès la conception des centrales. Les dispositifs pris ne sont toutefois jamais infaillibles. Le dernier incident en date, en 2009, était lié à une crue du Rhône et à l’obstruction par des végétaux de la station de pompage chargée de refroidir un réacteur. Cet incident fut classé niveau 2 sur une échelle qui en note 7 (Tchernobyl est classé au niveau 7) et dura une dizaine d’heures.

Enfin, la sûreté des centrales est gérée par plusieurs organismes : les fabricants (Areva en France ou Siemens en Allemagne) qui doivent respecter les normes européennes, les exploitants (EDF en France et au Royaume-Uni) qui surveillent le fonctionnement des centrales, les autorités indépendantes (comme l’Autorité de sûreté nucléaire en France) qui protègent l’environnement et la population, et enfin les ONG (organisations non gouvernementales) qui alertent l’opinion publique des risques nucléaires.

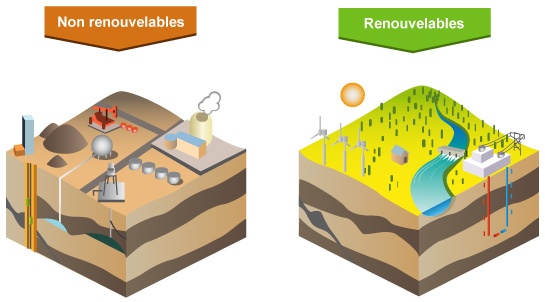

Des manifestations ont néanmoins lieu, notamment près de Fessenheim à la frontière franco-allemande, pour demander la fermeture des plus vieilles centrales, et réunissant plus de 10 000 manifestants. La preuve du poids certain de cette opinion publique est notamment la part grandissante des énergies renouvelables dans la production énergétique, même si le retard français est à ce titre important par rapport à ses voisins.

|

| Doc. 3. Énergies renouvelables et énergies non renouvelables |

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !