Le conte merveilleux

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Définir la forme du conte merveilleux

- Connaitre les principales caractéristiques du conte

- Connaitre l’évolution du genre

- Le conte merveilleux est ancien, de tradition orale.

- Perrault donne au conte ses lettres de noblesses, au XVIIe siècle.

- Le conte est un apologue qui divertit tout en délivrant un enseignement.

- La littérature d’idées au XVIIe siècle

- Le conte philosophique

C’est un genre très ancien, d’abord de tradition orale avant d’être transmis à l’écrit. Il offre des transpositions spatiales et temporelles transportant le lecteur dans un ailleurs, par le biais de la célèbre formule « il était une fois ». Le conte est accessible car il suit des schémas structurants bien précis.

La structure narrative du conte suit le schéma narratif traditionnel (situation initiale, élément perturbateur, péripéties, élément de résolution et situation finale) avec plus ou moins de liberté dans le traitement chronologique du déroulement de l’intrigue.

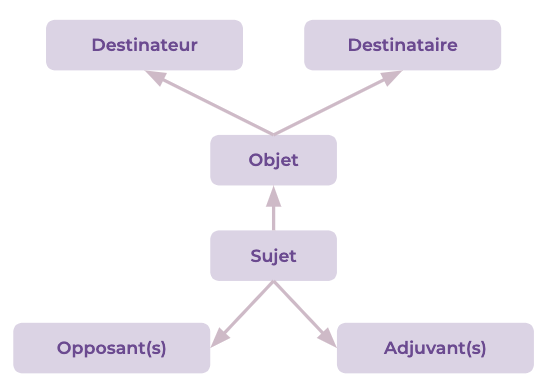

Les relations entre les personnages sont organisées par le schéma actantiel :

Le schéma

actantiel

Le schéma

actantiel

Les personnages sont généralement répartis de manière assez manichéenne avec les bons d’un côté, et les méchants de l’autre. La fin du conte l’est également : les opposants sont punis et le héros, ainsi que les adjuvants, récompensés.

Néanmoins, le conte se distingue du roman car il contient une morale : cela le classe dans la catégorie des apologues. L’enseignement est délivré tout d’abord de manière implicite à travers le récit, puis de manière explicite à travers la morale.

Dans le conte d'Andersen, le vilain petit canard montre que l'autre ne doit pas être source de rejet car il est comme tout un chacun, « l'habit ne faisant pas le moine ».

Même si les premiers contes merveilleux datent du XVIe siècle, c’est Charles Perrault qui lui donne, en France et au XVIIe siècle, ses lettres de noblesse. Cette époque est marquée par la querelle des Anciens et des Modernes qui s’affrontent notamment sur la question du merveilleux.

Perrault est à l'origine de cette querelle et il prend parti pour les Modernes, défendant les notions de progrès et de civilisation. Dans le prolongement de cette réflexion, Perrault se tourne vers la tradition française populaire, fortement nourrie de l'imaginaire médiéval légendaire, chevaleresque et courtois. Il y trouve la matière de nombreux récits transmis oralement qui prennent la forme d'un recueil de contes merveilleux, les Contes de ma mère l'Oye (1697), qui connait immédiatement un succès qui demeure encore de nos jours.

Perrault, dans ses contes, transpose certes ses lecteurs dans un univers merveilleux, mais il fait surtout affleurer les normes sociales et morales de l’époque. Si le conteur opère des transpositions spatiales et temporelles, il n’en demeure pas moins que des éléments font écho à la société de son époque.

La situation initiale dans « Le Petit Poucet » est effroyable : elle présente une famille de bûcherons contrainte d’abandonner ses enfants dans la forêt pour ne pas les voir mourir de faim.

Cette situation fait écho aux périodes de famines qui traversent alors le pays.

Les morales ont donc pour fonction de délivrer un enseignement pouvant porter sur les défauts ou les mœurs de l’époque.

Dans « Le Petit chaperon rouge », la morale invite à se méfier des apparences et des flatteries :

« On voit ici que de jeunes enfants,

Surtout de jeunes filles belles, bien faites, et gentilles,

Font très mal d'écouter toute sorte de gens,

Et que ce n'est pas chose étrange,

S'il en est tant que le Loup mange. [...] »

Le conte merveilleux est éclipsé au XVIIIe siècle par le conte philosophique dont la finalité est la réflexion philosophique. Toutefois, il garde en commun avec le conte merveilleux sa structure narrative et son contenu imaginaire. L’auteur à l’origine de ce nouveau genre est Voltaire : il est l'auteur de Candide, Micromégas, Zadig ou la Destinée…

C'est à l'époque romantique, et principalement en Allemagne, que le conte merveilleux est adopté comme modèle littéraire et considéré comme un genre à part entière.

Les Contes fantastiques d'Hoffmann en sont emblématiques.

Les Contes des frères Grimm ressuscitent le merveilleux des contes populaires.

Nombreux sont les écrivains qui adoptent la forme du conte pour renouer avec la tradition orale : Dickens (Contes de Noël, 1843), Andersen (Contes et ses Nouveaux Contes, 1835–1872), Charles Nodier (La Fée aux miettes, 1832).

Au XXe siècle, tandis que la plupart des écrivains négligent cette forme narrative, Calvino retrouve la saveur des contes facétieux et de la parabole avec Le Baron perché (1957). Dans ce conte, Calvino montre un jeune garçon qui, vivant dans un arbre, refuse la vie du monde extérieur, juché sur des branches et jetant des regards ironiques.

Borges livre les contes labyrinthiques de Fictions (1944), Marcel Aymé adresse aux enfants « de quatre à soixante–quinze ans » ses Contes du chat perché (1934) et Jacques Prévert écrit des Contes pour enfants pas sages (1977).

Parallèlement, on voit fleurir sur le marché de l'édition pour la jeunesse une quantité surprenante d'ouvrages illustrés de contes pour enfants.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !