Les Lumières- Première- Français

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Définir le courant littéraire et culturel des Lumières

- Découvrir les principes défendus par les philosophes

- Connaitre l’Encyclopédie

- Le mouvement des Lumières se développe au XVIIIe siècle et prône la liberté.

- Les philosophes des Lumières proposent une démarche axée sur la Raison et cherchent à éclairer l'humain.

- L’Encyclopédie dirigée par Diderot et d’Alembert est emblématique de cette démarche.

- La littérature d’idées au XVIIIe siècle

- Le conte philosophique

Face à un contexte politique libertaire, l'esprit des Lumières, par contestation, fait l'éloge de toutes les libertés : liberté de l'individu, liberté de pensée et d'action, liberté économique — ce qui le rend subversif. Les philosophes remettent en cause tous les asservissements, qu’ils soient politiques ou religieux, et préfèrent le modèle politique de la monarchie constitutionnelle telle qu’elle est pratiquée en Angleterre à la monarchie absolue tyrannique. 1789 devait voir l'aboutissement de cet esprit des Lumières.

Ce terme imagé désigne le mouvement philosophique et littéraire qui vise à « éclairer » l'humain pour l'élever au-dessus des siècles d'obscurité et d'ignorance, en proposant une démarche intellectuelle fondée sur la Raison, sur l'expérience scientifique et sur le respect de l'humanité.

La foi inébranlable dans le pouvoir de la Raison donne à croire qu'un progrès est possible dans le domaine de la connaissance, des réalisations techniques et des valeurs morales.

Cet esprit philosophique va se pencher sur la nature, l'humain et la société. Cet examen méthodique remet en question toutes les idées et les valeurs reçues, et explore de nouvelles idées dans des directions différentes.

Cet ouvrage en 17 volumes est emblématique de l'esprit philosophique du XVIIIe siècle puisqu'il fait la somme des savoirs universels de l'époque afin de les mettre à disposition de tous, de les transmettre au plus grand nombre.

Dirigée par Diderot et d'Alembert, l'Encyclopédie (ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers) aborde de nombreux domaines comme les mathématiques, les sciences naturelles, la littérature, l'histoire, la politique, l'économie ou encore les arts. Des savants, d’horizons variés, ont participé à la rédaction d’articles ; tous ont la volonté de vulgariser et de démocratiser leurs savoirs.

Toutefois, les articles sont subjectifs et se doublent d’un examen critique, ce qui oblige la censure à retarder sa parution sans toutefois l'annuler.

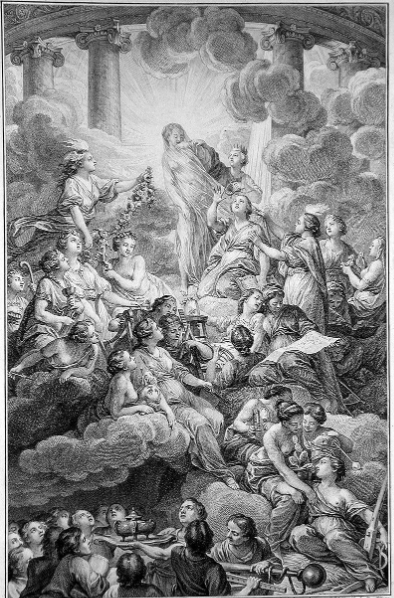

Frontispice de

L’Encyclopédie,

Frontispice de

L’Encyclopédie,

représentant de manière allégorique

la Vérité, la Raison et la Philosophie.

Les auteurs du XVIIIe siècle sont appelés les Lumières. Ces hommes d'esprit sont philosophes moins par leurs connaissances que par leur appétit de savoir, et bien différents des sages de l'Antiquité et des grands penseurs modernes.

Ce sont des écrivains qui, dans leurs oeuvres, romans, contes, articles de dictionnaire et pièces de théâtre, développent les thèmes des Lumières, critiquent et expriment leurs revendications.

Les genres adoptés par ces philosophes sont

variés et témoignent de la richesse de

leurs réflexions :

• Montesquieu est l’auteur du

traité De l'esprit des lois (1748),

ainsi que du roman épistolaire Lettres

persanes (1721) ;

• Voltaire est l’auteur du conte

philosophique Candide ou l'Optimisme

(1759) ;

• Rousseau est l’auteur du récit

autobiographique Les Confessions (1782 et

1789) et de l’essai Du contrat social ou

Principes du droit politique (1762) ;

• Beaumarchais est l’auteur de la

trilogie dramatique centrée sur le

valet Figaro.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !