La notion d'empire à travers l'Empire carolingien, l'Empire byzantin et l'Empire musulman- Collège- Histoire

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Comprendre la notion d'empire.

- Connaître les ressemblances et les différences entre l'Empire carolingien, l'Empire byzantin et l'Empire musulman.

- La notion d’empire est difficile à

définir. C’est ce qu’on appelle un terme

polysémique. Un empire peut en effet

être :

- un régime autoritaire dans lequel le pouvoir est détenu par un empereur (c’était par exemple le cas de l’empire de Napoléon Ier) ;

- un État ou un ensemble d’États soumis à ce type de régime ;

- un grand ensemble de pays dépendant d’une même autorité, dirigé le plus souvent par un empereur.

- C’est cette dernière définition qui convient le mieux pour décrire les trois empires de cette leçon.

- L'Empire carolingien est un empire restauré, l'Empire byzantin un empire hérité et l'Empire musulman un empire créé. Leur unité tient davantage à leurs conquêtes et à leur puissance qu'à des traits communs qu'ils partageraient. Ce sont davantage leurs relations pacifiques ou conflictuelles qui les mettent en relation plutôt qu'une conception du pouvoir.

Chacun des trois empires est organisé autour

d’une ou plusieurs capitales. Chacun dirige

un vaste empire maintenu (Empire byzantin),

restauré (Empire carolingien) ou conquis (Empire

musulman).

On peut toutefois distinguer des formes

d’organisation différentes.

- Les Empires carolingien et byzantin sont deux empires chrétiens. Ils défendent tous les deux le christianisme contre d’autres religions (l’islam, notamment lors des Croisades) et convertissent des peuples païens comme les Slaves ou les Saxons. Ce sont deux empires centralisés avec un empereur, ou un roi, à leur tête.

- L’Empire arabo-musulman est par définition musulman. La croyance en Allah est le ciment qui unit prioritairement les régions conquises et administrées. Les califes sont des chefs politiques mais aussi religieux. Il n’existe aucune distinction entre pouvoir religieux et politique. C’est un point commun entre l’Empire byzantin et l’Empire musulman : le basileus byzantin est aussi chef religieux alors que l’empereur carolingien reconnait l’autorité du pape sur les questions religieuses, voire politiques.

Les Empires carolingien et byzantin sont, certes, tous les deux chrétiens, mais leurs pratiques religieuses diffèrent de plus en plus. En 1054, les églises orthodoxes de l’empire byzantin et les églises catholiques de l’Occident se séparent. C’est un schisme.

Au sein de l’Empire musulman, il n’existe pas d’unité religieuse : rapidement, les musulmans se divisent entre ceux qui pensent que le successeur de Mahomet devrait être son beau-père, Abou Bakr, et ceux qui pensent que le successeur de Mahomet devrait être son gendre et cousin, Ali. Les musulmans s’affrontent en 657 à la bataille de Siffin. Les uns se font désormais appeler Sunnites et les autres se font appeler Chiites. Tous croient cependant en Allah et ont pour textes sacrés le Coran, les hadiths et la Sira, rédigés à cette époque.

Les conceptions du pouvoir divergent aussi fortement

entre les trois empires.

Dans le cas de l’Empire carolingien, une

administration permet de contrôler ces

empires. Charlemagne divise son empire en

300 comtés à la tête desquels

il place des comtes. Il fait surveiller les

comtes par des envoyés, les missi

dominici.

L’Empire byzantin repose presque entièrement sur le basileus et sa cour. L’administration des provinces est purement militaire.

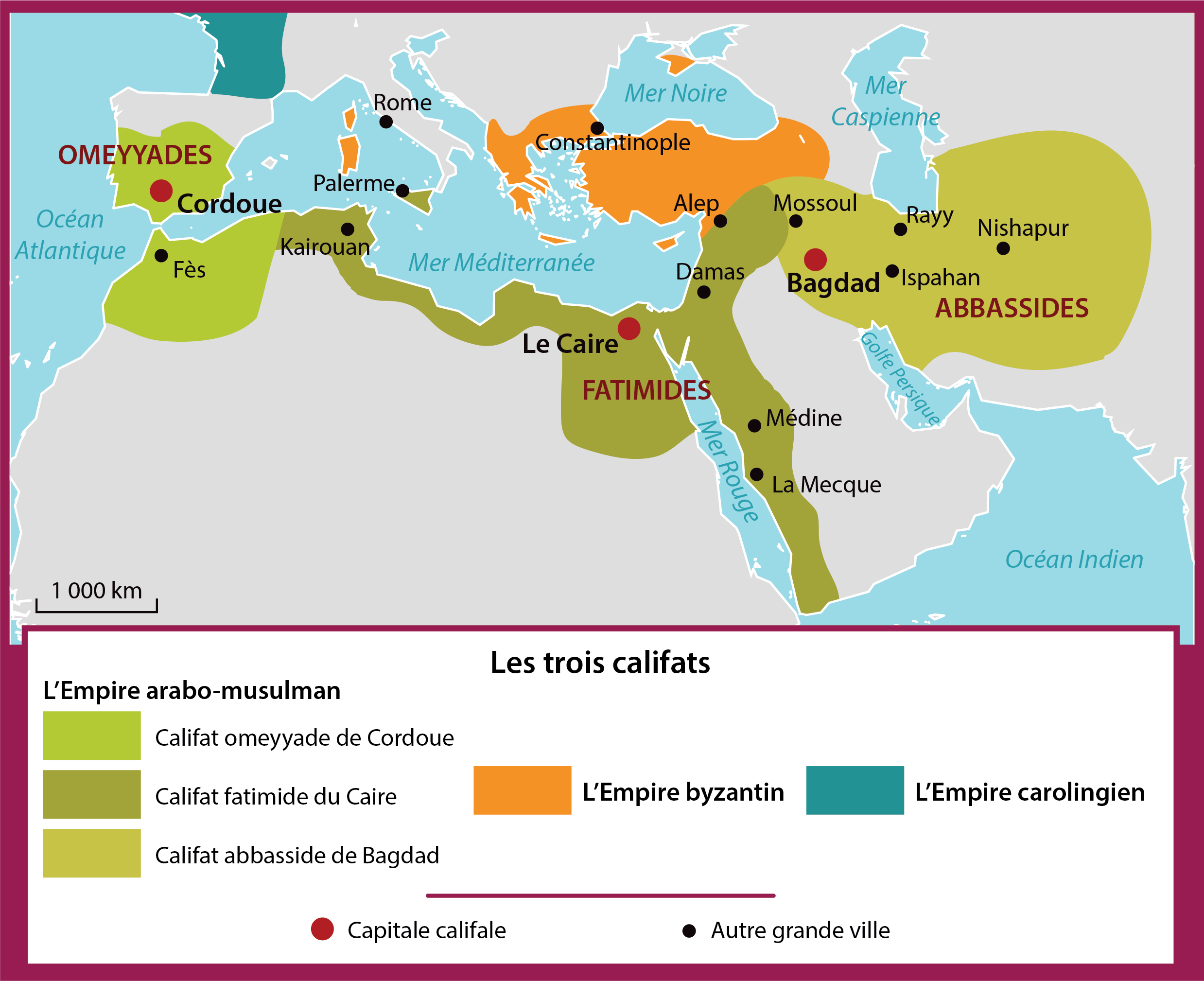

Dans l’Empire arabo-musulman, on ne trouve ni roi, ni empereur. Il n’existe pas de pouvoir centralisé mais des dynasties qui règnent sur différentes parties de l’empire :

- le califat abbasside régnant depuis Bagdad ;

- le califat fatimide régnant depuis Le Caire sur l’Afrique du Nord ;

- le califat de Cordoue régnant sur l’Espagne musulmane.

Enfin, les règles de succession divergent :

dans l’Empire byzantin, il n’existe pas de

dynasties clairement établies avant le

IXe siècle, et donc pas de

succession. Dans l’Empire carolingien, en

revanche, la succession dynastique est clairement

établie. Cependant, il n’existe pas de

droit d’ainesse et, de fait, l’empire doit

être divisé en trois en 843 par le

traité de Verdun. Enfin, dans le monde

musulman, il n’existe pas de règles fixes

de succession.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !