Les contacts commerciaux et culturels entre les trois empires- Collège- Histoire

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Comprendre le fonctionnement des échanges entre l'Empire carolingien, l'Empire byzantin et l'Empire arabo-musulman.

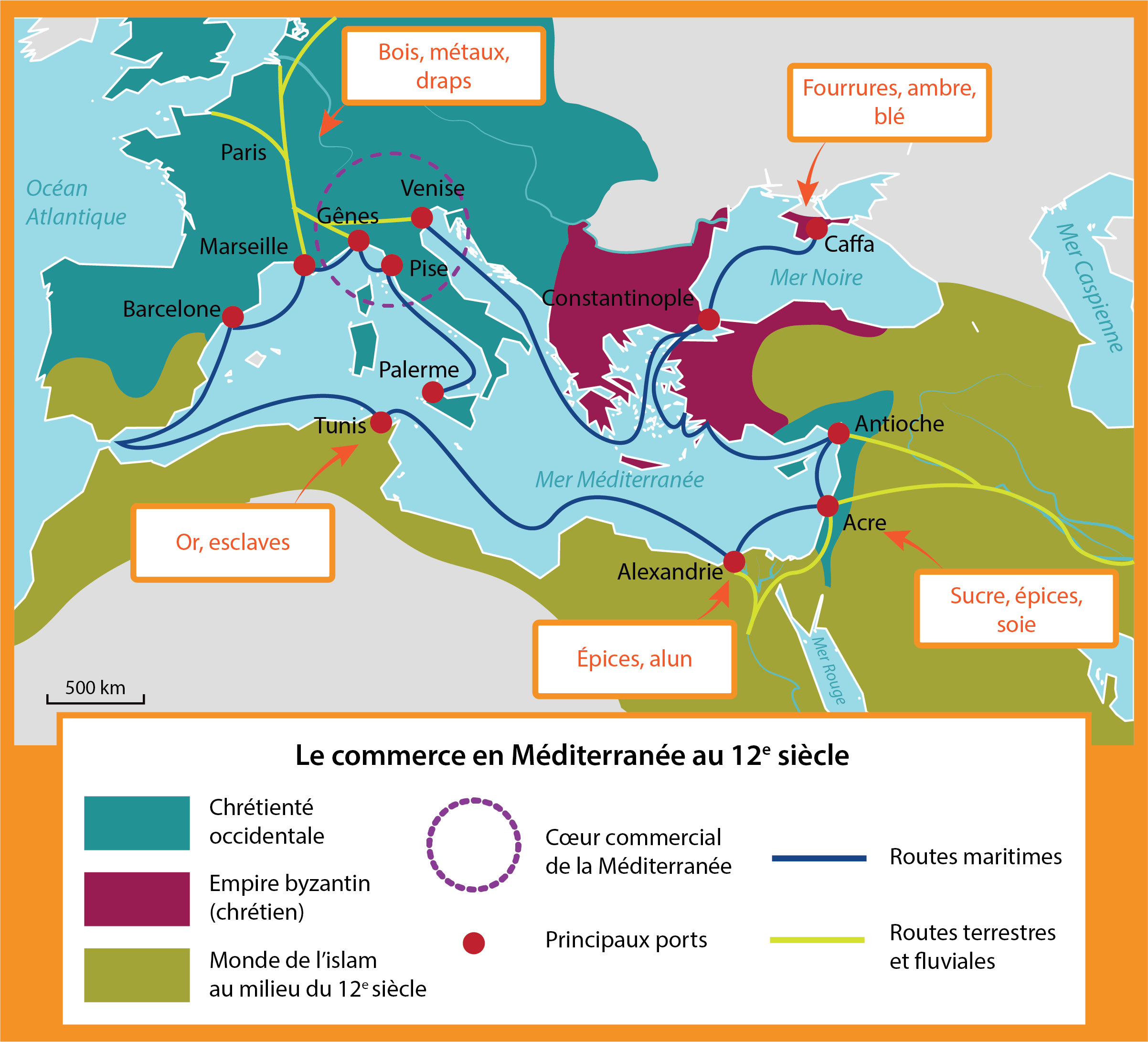

- La Méditerranée fait figure depuis l’Antiquité de véritable carrefour des civilisations. C’est encore le cas au Moyen Âge : l’Empire carolingien, l’Empire byzantin et l’Empire arabo-musulman sont régulièrement en contact par voie maritime, mais aussi par voie terrestre.

- Les échanges sont à la fois commerciaux et culturels.

- Cependant, les exemples de syncrétisme, d'influences réciproques et de tolérance ne doivent pas cacher les conflits incessants et les affrontements territoriaux et religieux qui les ont opposées.

Le commerce est florissant autour de la

Méditerranée. Jusqu’au XIe

siècle, il est aux mains des Byzantins et des

Arabes. Des routes terrestres relient aussi

l’Europe du Nord à la

Méditerranée, et l’Inde et la Chine

à la Méditerranée. Les trois empires

constituent ainsi de véritables plaques tournantes

de ce commerce mondial.

À partir du XIIe siècle,

les villes italiennes se développent et deviennent

de grandes puissances commerciales : Venise, en

particulier, puis Gênes et Pise, organisent le

commerce maritime en Méditerranée. Elles

obtiennent aussi le droit de créer des

comptoirs, c’est-à-dire des

entrepôts commerciaux, avant tout avec

l’Empire byzantin, mais aussi dans les ports

musulmans.

Les marchandises orientales (épices, soie) sont

très recherchées en Europe. C’est la

base de leurs bénéfices et de leur

richesse, ce dont témoigne l’architecture

des bâtiments que ces marchands font construire.

Palais Loredan, à

Venise, exemple du style italo-byzantin du

XIIe siècle.

© fotoVoyager – iStock

Palais Loredan, à

Venise, exemple du style italo-byzantin du

XIIe siècle.

© fotoVoyager – iStock

En Méditerranée, les échanges

commerciaux et les expéditions militaires

favorisent la rencontre des civilisations

chrétienne et musulmane.

Au contact de nombreuses civilisations, les musulmans

s’imprègnent de nouvelles

connaissances : ils héritent ainsi des

mathématiques indiennes

(« algèbre » est un mot

d’origine arabe) et de la philosophie grecque en

partie oubliée en Occident à

l’époque. Aristote est traduit du grec en

arabe et de l’arabe en latin.

C’est ainsi que les Européens redécouvrent ce penseur de l’Antiquité grecque.

Les musulmans développent aussi la médecine. Le Canon de la médecine du médecin arabe Avicenne (980-1037) est entièrement traduit en latin par Gérard de Crémone entre 1150 et 1187. Il sera utilisé jusqu’à la Renaissance, et même au-delà.

Ces contacts donnent parfois lieu à un véritable syncrétisme, c’est-à-dire à un véritable mélange des cultures. Ainsi, la première carte du monde, réalisée à Bagdad, est l'œuvre d’un géographe andalou, Al-Idrisi. Il construit son planisphère grâce aux informations rapportées par des voyageurs de tous les pays.

Tolède, Tripoli, Antioche, l’Andalousie, la Sicile sont les lieux où les civilisations de la Méditerranée sont les plus mélangées. Les œuvres d’art réunissent les influences byzantines, arabes et occidentales. Les influences culturelles se traduisent dans l’architecture par un mélange entre art roman, art byzantin et art musulman.

En Sicile, de nombreuses églises latines sont ornées de décors d’inspiration arabe, byzantine et occidentale (par exemple, la cathédrale de Monreale ou la chapelle palatine de Palerme).

Chapelle palatine du Palais

des Normands de

Palerme. © worldwidephotoweb –

iStock

Chapelle palatine du Palais

des Normands de

Palerme. © worldwidephotoweb –

iStock

Plus largement, les populations cohabitent dans un

esprit de tolérance, notamment en Andalousie et

en Sicile.

En échange d’un impôt

spécial, chrétiens et juifs peuvent ainsi

vivre dans l’Empire musulman. De leur

côté, certains musulmans occupent des

postes de trésoriers ou de conseillers dans les

royaumes italiens. Le roi de Sicile Roger II

parlait couramment l’arabe et écrivait

même des poèmes dans cette langue.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !