Une aire de relation de l'Union européenne : la Méditerranée

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

|

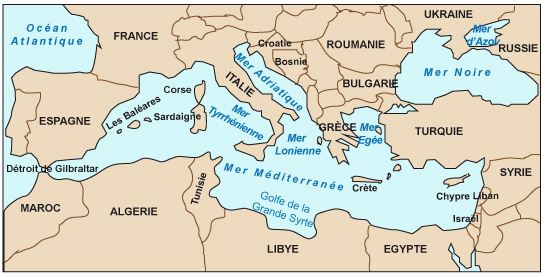

| Doc. 1. La méditerranée et ses pays frontaliers |

Il côtoie à l'est le monde gréco-balkanique à majorité orthodoxe, longtemps marqué par l'empreinte musulmane des Turcs. Ceux-ci font pont entre une Europe chrétienne et la rive sud musulmane. Cette rive sud marquée par une large domination de l'Islam et par une population majoritairement arabe se distingue cependant par plusieurs sous-ensembles : le Maroc, l'Algérie et la Tunisie forment sur la rive septentrionale de l'Afrique, le Maghreb (le levant). Certains auteurs l'élargissent à la Libye. À l'est de cet ensemble, le Machrek (le couchant) comprend les États arabes hors Maghreb et s'étend donc jusqu'au Proche-Orient.

Au sein de cet ensemble, la création de l'État juif d'Israël en 1948 constitue une exception mal acceptée dans le monde arabo-musulman. Israël marque également, au sein de ces PSEM, sa différence sur le plan politique. C'est une démocratie, alors que ces pays du sud ou de l'est ont une tradition autoritaire.

Les contrastes sont également marqués à l'échelle nationale ou régionale. Sur la rive nord, l'espace des Balkans témoigne de retards de développement liés aux guerres du début des années 1990 et à la difficile transition vers l'économie de marché après la chute du communisme. L'IDH dans cet espace balkanique est compris entre 0,8 et 0,9. Au contraire, le littoral entre Barcelone et Rome concentre les activités économiques et les richesses : c'est le centre actif de l'espace méditerranéen. Sur la rive sud les contrastes de développement s'opèrent davantage sur un modèle d'opposition littoral/intérieur. Les littoraux bénéficient des activités économiques liées aux échanges. Ils concentrent les populations, sont urbanisés alors que l'intérieur demeure plus pauvre et rural.

|

| Doc. 2. Nice, côté d'Azur |

Les litiges frontaliers existent également entre le Maroc et l'Espagne à propos des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla au Maroc et surtout entre Israël et Palestine.

Au cœur des tensions on peut ajouter la question du partage de l'eau : c'est une source de conflits entre Israéliens et pays arabes à propos des eaux du Jourdain, entre la Turquie, la Syrie et l'Irak pour l'Euphrate. Ces points de litiges pèsent parfois sur les relations entre les États méditerranéens.

|

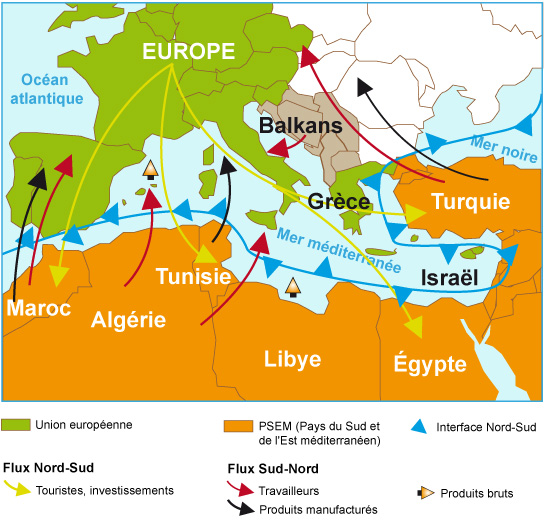

| Doc. 3. Les différents flux en méditerranée |

La valeur du commerce international (importations et exportations) entre l'UE et les PSEM est de plus de 60 milliards d'euros mais le déséquilibre dans l'organisation des flux est très fort. Ainsi les pays méditerranéens ne représentent que 8,5% du commerce international de l'UE, alors que les PSEM sont très dépendants de leur relation avec la rive nord. L'UE représente près de 40% de leurs exportations.

Outre ce déséquilibre global, la nature des flux varie fortement. L'UE exporte principalement des produits finis à haute valeur ajoutée ainsi que des services marchands. En revanche, les flux du sud vers le nord sont essentiellement constitués de produits bruts, c'est-à-dire des matières premières, produits agricoles ou hydrocarbures. Ainsi l'Algérie et la Libye sont très dépendants de leurs exportations en produits énergétiques : gaz et pétrole constituent près de 90% de ces exportations. Un tiers de l'approvisionnement des pays de l'UE dépend des PSEM.

Le déséquilibre est manifeste également pour les investissements directs à l'étranger (IDE). La rive sud attire les investissements des FMN européennes dans le domaine du tourisme ou pour la recherche d'une main d'œuvre à moindre coût dans le secteur de l'assemblage. Cependant les IDE européens sont assez peu présents et les entreprises investissent plus facilement dans les autres centres d'impulsion ou à l'échelle européenne. Il est vrai que l'instabilité politique de certains pays du sud incitent peu à la prise de risques.

Outre les flux migratoires, les flux humains se caractérisent par l'importance de flux touristiques. La Méditerranée est le premier bassin touristique mondial avec 30% des flux de la planète. Les bassins émetteurs sont les pays riches de la rive nord. Si près de la moitié des touristes se concentrent sur les littoraux de la rive nord, les stations balnéaires des PSEM attirent de plus en plus : l'attrait du climat, le sentiment de dépaysement, conjugués au faible coût du transport et des séjours permettent à de nombreux pays de développer ce secteur essentiel à leur économie. Il représente 14% du PIB (Produit Intérieur brut) à Chypre et le tourisme au Maghreb repose en grande partie sur la clientèle européenne (54% des touristes en Tunisie).

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !