Les espaces productifs : une croissance hiérarchisée dans la mondialisation

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Comprendre et savoir expliquer la répartition des espaces productifs dans le monde.

- Si les systèmes productifs se sont multipliés, favorisant ainsi la création de richesses, la répartition de ces derniers dépend de l’intégration dans la mondialisation de certains territoires.

- Système productif

- Espace productif

- Mondialisation

- FTN

- IDE

- Flux

- Délocalisation

- Aménagements

La mondialisation a facilité l’interconnexion de différents espaces à travers le monde.

Cette interconnexion est possible grâce aux flux, et donc par la présence de systèmes productifs.

Or, certains espaces restent en marge de la mondialisation car ils ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour être intégrés. D’autres y sont partiellement intégrés afin que les FTN (Firmes transnationales) puissent faire du profit.

On distingue donc une croissance et une répartition hiérarchisées des systèmes productifs dans le monde.

Depuis l’industrialisation, les constructions et fabrications diverses se sont considérablement accrues.

Après la Seconde Guerre mondiale, la consommation de masse est devenue un nouveau mode de consommation.

Celui-ci a permis aux dirigeants de grandes FTN de s’enrichir considérablement malgré une alternance de cycles de dépression et d’essor économiques.

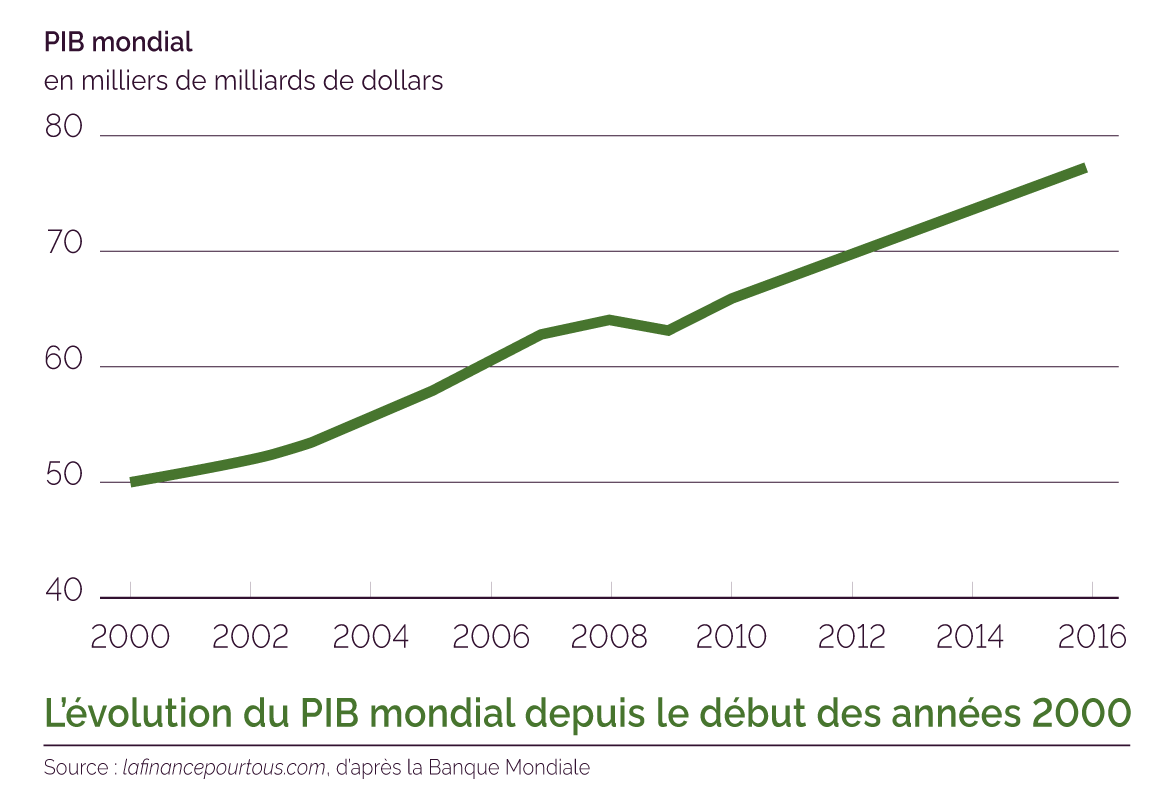

Depuis les années 1980, le PIB mondial n’a cessé de croitre et ce malgré la crise de 2008.

Si certaines grandes entreprises ont fait faillite, d’autres se sont considérablement enrichies par la suite et continuent de s’enrichir grâce à l’innovation. Ce sont essentiellement la classe moyenne et la classe populaire qui souffrent de ces crises économiques et financières.

Cela s’explique par la croissance économique des pays émergents, dont la Chine fait partie. Tandis que les puissances économiques occidentales ont dû faire face à un ralentissement de leur croissance suite aux successives crises économiques, les pays émergents ont su s’imposer et se développer économiquement grâce à leurs systèmes productifs.

Le G20 – dont les pays émergents font partie – réalise 90 % du pays mondial et assure 85 % du commerce mondial.

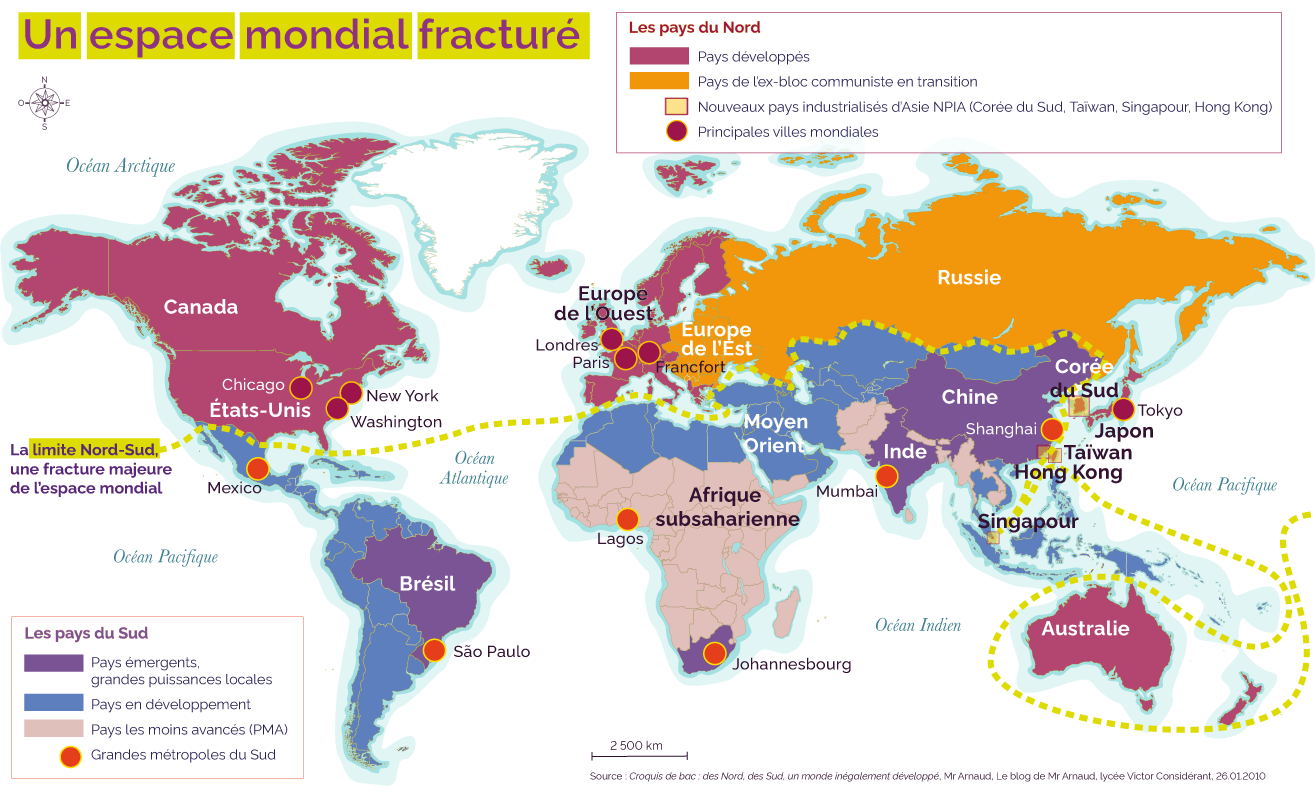

En géographie, une division du monde est proposée entre les Nords et les Suds.

Initialement, on parlait d’une limite Nord-Sud au singulier. L’essor économique des pays émergents est tel que cette dénomination a dû être modifiée afin de mieux correspondre à la répartition mondiale des richesses.

Celle-ci est liée à une répartition très inégale des richesses. Les Nords regroupent les pays développés et un certain nombre de pays émergents, tandis que les Suds concentrent un nombre bien plus élevé d’États.

Tandis que les Nords concentrent 78 % de la richesse financière et mobilière, dans les Suds, on recense, entre autres 46 PMA (Pays les Moins Avancés), dont 33 sont situés en Afrique, 4 en Asie et 9 en Océanie.

Ces inégalités se reflètent également sur le plan social puisqu’en 2018, 9,5 % de la population détient 84 % de la richesse mondiale. A contrario, 90 % de la planète se partage 16 % de la richesse mondiale. Ce constat alarmant prouve que le libéralisme économique et la mondialisation ont renforcé les inégalités économiques et sociales dans un monde qui est de plus en plus fracturé.

Les inégalités de richesse à l’échelle mondiale sont liées à la production de richesses, et donc à la présence ou à l’absence de systèmes productifs intégrés à la mondialisation. Ainsi, les espaces productifs font également l’objet d’inégalités et répondent à une division internationale du travail.

Cinq métropoles ont le statut de villes mondiales. Ces villes sont Londres, Paris, New-York, Tokyo et Shanghai. Leur rayonnement économique, politique et financier est mondial puisqu’elles produisent de nombreuses richesses, regroupent les sièges sociaux des plus grandes entreprises et d’institutions internationales.

C’est à New-York qu’est situé le siège de l’ONU (Organisation des nations unies).

Les villes mondiales sont donc un centre décisionnaire des systèmes productifs intégrés à la mondialisation.

La métropolisation, conséquence de la mondialisation, a renforcé le rôle des métropoles dans l’économie mondiale. Ces dernières concentrent des systèmes productifs, essentiellement de services, qui sont parfaitement intégrés à la mondialisation et qui innovent constamment. La métropole concentre donc majoritairement des espaces productifs de service.

Les métropoles regroupent également les sièges sociaux de grandes FTN (firmes transnationales). Les sièges sociaux sont des centres décisionnels puisque c’est dans ces locaux que sont présentés des projets et que des décisions sont prises pour l’entreprise (localisation des lieux de production, masse salariale, etc). Les métropoles et leur aire urbaine attirent également des centres de recherche et de développement (qui sont à la recherche de main d’œuvre qualifiée), les établissements bancaires qui financent les FTN ainsi que les moyennes et petites entreprises, etc.

Elles sont donc des espaces productifs de haute technologie. Ainsi, il n’est pas surprenant que de nombreux flux s’organisent autour des métropoles.

80 % des échanges internationaux sont liés aux FTN.

Si les métropoles concentrent les systèmes productifs et certains espaces productifs de services et de haute technologie, les périphéries constituent un espace productif idéal.

Les pays émergents concentrent une part importante de la production industrielle et agricole (Le Brésil, par exemple). Cela explique leur essor et leur intégration dans le commerce mondial.

Les grandes entreprises et FTN souhaitent réduire leur coût de production au maximum afin de s’assurer qu’ils puissent réaliser du profit rapidement.

Ainsi, les fonctions de production se concentrent dans les pays émergents et dans des pays des Suds en développement : main d’œuvre peu qualifiée ou moyennement qualifiée, abondante et peu cher (on parle alors de pays ateliers). De plus, de nombreux pays en développement proposent des avantages fonciers qui attirent les grandes entreprises et FTN. Il s’agit de délocalisation.

La délocalisation engendre donc un essor des IDE (Investissements directs étrangers). Les FTN investissent à l’étranger afin de réaliser des économies dans la chaine de production.

Les IDE s’élevaient à 26 200 milliards de dollars en 2016 contre seulement 2 200 dollars en 1990. Cela prouve que la délocalisation s’est renforcée.

Si les IDE permettent aux pays en périphérie d’être intégrés, ces derniers restent pour autant dominés.

L’exploitation minière est importante dans certains pays d’Afrique (hydrocarbures au Nigéria). Pour autant, elle ne permet pas à ses États de se développer car l’objectif de l’exploitation est de racheter les richesses minières sans pour autant investir dans le pays.

Les pays marginalisés, en guerre ou n’ayant aucune infrastructure à offrir, n’attirent pas les FTN.

On peut donc parler de division internationale du travail puisque les Nords concentrent les centres décisionnaires et les espaces de production de services et de hautes technologies tandis que les Suds regroupent les autres espaces de production.

5 États polarisent 70 % de la recherche et 20 États concentrent 83 % de la production industrielle mondiale.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !