Un grand port européen : Venise aux 15e - 16e siècles

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Très tôt, les Vénitiens consolident l’espace en augmentant la superficie des îles les plus stables. La ville offre ainsi un paysage original d’îlots densément urbanisés parcourus de multiples canaux. Ce paysage unique oriente obligatoirement le destin de Venise vers l’expansion maritime.

La ville est une cité-État c'est-à-dire qu’elle a ses propres institutions, son gouvernement dominé par un doge : chef électif, encadré par un Grand Conseil aux mains des grandes familles aristocratiques vénitiennes. Celui-ci est secondé par un Sénat de 120 à 200 membres. À la fin du 14e siècle l’État est définitivement consolidé, indépendant notamment de l’influence byzantine. C’est cet État qui dirige en particulier les constructions navales et gère l’Arsenal qui fabrique les grandes galères de guerre ou commerciales. C’est le plus grand arsenal européen au 15e siècle, il rassemble 1200 ouvriers.

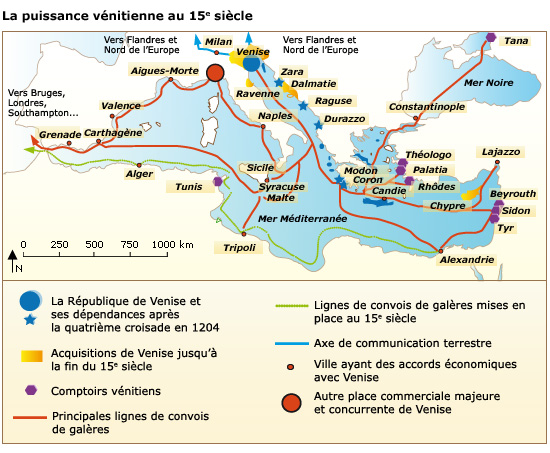

A l’occasion de la quatrième croisade et de la prise de Constantinople en 1204, la cité conquiert plusieurs territoires, étapes essentielles sur la route de l’Orient : les îles ioniennes (Céphalonie, Zante) et les îles de la mer Egée ainsi que le Péloponnèse. Ils s’assurent l’ouverture des routes vers la mer Noire. La lutte contre Gènes au 14e siècle consacre la primauté de Venise jusqu’au début du 16e siècle. Venise étend son contrôle sur la Crète et sur l’île de Chypre. Les liens étroits entretenus avec les Musulmans permettent également d’obtenir des avantages à Alexandrie ainsi que sur le littoral d’Afrique du Nord où sont installés des comptoirs vénitiens : les funduqs.

Les galères vénitiennes naviguent en convois ou mude et effectuent des voyages réguliers vers la Romanie et, par la mer Noire, jusqu’au comptoir de Tana. Les lignes maritimes assurent des liaisons avec les comptoirs de la Méditerranée orientale (de Beyrouth à Tyr), d’Egypte ou vers la Méditerranée occidentale par la ligne d’Aigues-Mortes (1402) qui se prolonge vers l’Espagne. Le cadre des marchands vénitiens dépasse la Méditerranée puisque des convois annuels relient Venise à Londres, Southampton ou Bruges par le détroit de Gibraltar et l’Atlantique, « la mer de la Rochelle ».

Les routes commerciales sont aussi terrestres : des marchands allemands acheminent vers le sud par le col du Brenner le fer et le cuivre d’Europe centrale. Venise est aussi reliée à Lyon, via Milan, par les passes alpestres. La cité revend au monde entier les produits de luxes venant d’Orient : poivre, épices, soieries ou coton et sucre de Crète. Plus encore comptent les produits de base : bois et fourrures proviennent du monde slave et Venise exporte les céréales de Sicile, les vins, les draps…

Ainsi le revenu par habitant au début du 15e siècle est quinze fois plus élevé à Venise qu’à Paris, Madrid ou Londres. La richesse de la ville est symbolisée par la frappe d’une pièce d’or, le ducat, qui est jusqu’à la fin du 16e siècle l’étalon monétaire du monde méditerranéen occidental.

La deuxième difficulté pour la cité italienne s’inscrit sans un contexte plus large, c’est la découverte du Nouveau Monde (voir fiche Un navigateur européen et ses découvertes : Christophe Colomb).

Le centre de gravité de l’Europe se déplace au cours du 16e siècle de la Méditerranée à l’Océan Atlantique. Cette découverte retire aux Vénitiens le monopole du commerce des riches métaux, des bois de teinture ainsi que des plantes médicinales. Il provoque également des difficultés pour l’Arsenal vénitien car les caravelles concurrencent fortement les galères pour la navigation.

Enfin, un troisième évènement a pour les vénitiens des incidences plus immédiates, c’est la prise de Constantinople par les Turcs Ottomans en 1453. La Méditerranée orientale passe peu à peu sous leur contrôle et se ferme à la pénétration européenne. L’avance turque en Orient fait progressivement disparaitre les comptoirs vénitiens. Chypre est perdue en 1572.

La richesse créée provient également des États de la Terre Ferme : l’exploitation des terres agricoles attire les capitaux investis jusque là dans le commerce lointain. Enfin, fortement implantés en Occident, les Vénitiens, comme les Génois, y exercent une domination financière qui leur permet de survivre au déclin de l’activité du commerce oriental au début du 16e siècle. Preuve du dynamisme de la cité, Venise fournit encore, en 1571, la moitié des navires de la flotte chrétienne qui affronte les Ottomans lors de la victoire de Lépante.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !