Le 4 août : symbole de la Révolution ?

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Le 11 juillet, 25 000 soldats se concentrent aux environs de Paris à l’appel du roi. L’émotion du peuple est vive et pour organiser leur défense, les Parisiens pillent les dépôts d’armes. Pensant y trouver des munitions, ils prennent la forteresse de la Bastille le 14 juillet. La chute de cette prison royale marque symboliquement la fin de l’absolutisme. Le roi, effrayé par les violences, retire ses troupes mais l’annonce de la prise de la Bastille assombrit davantage le climat.

|

| Doc. 1. La prise de la Bastille |

Il faut tout de même signaler que dans ce climat insurrectionnel, de vastes régions restent à l’écart des révoltes : la Bretagne, l'Alsace, une grande partie de la Normandie, le Bordelais, la Flandre… Il s’agit avant tout d’une révolte agraire contre les droits seigneuriaux que l’on juge écrasants dans un contexte où la misère sévit.

Cette Assemblée est composée d’une large majorité de bourgeois éclairés, nourris de l’idéal des Lumières. Elle est consciente qu’il faut s’appuyer sur le peuple, seule arme contre le pouvoir royal. La première possibilité de réaction serait de réaffirmer les valeurs de la propriété. Ces députés bourgeois sont avant tout des propriétaires sensibles à cette question. Mais cela voudrait donc dire mater la révolte. Cette solution est rejetée car elle consisterait à s’aliéner la population. C’est donc une autre solution, très symbolique, qui va être choisie.

L’idée d’abolition des privilèges des droits seigneuriaux est lancée dès le 3 août par le duc d’Aiguillon et reprise le 4 par le vicomte de Noailles. Le duc d’Aiguillon est le seigneur de France le plus riche en propriétés féodales après le roi, aussi son discours fait-il sensation. Il y a, sur les bancs des députés de la noblesse, de la surprise et de l’hésitation mais en quelques heures, tout l’Ancien Régime, fondé sur une société divisée en trois ordres et sur la notion des privilèges, s’écroule au milieu des cris d’enthousiasme et des pleurs de joie. Au cours de la nuit, tout vole en éclats. Le bilan est considérable : on propose la suppression de la dîme du clergé, des droits de chasse et de garenne, mais aussi des privilèges des communautés, des villes, des provinces et des corporations.

L’euphorie retombée, quelques désaccords apparaissent. Certains membres de la noblesse dénoncent une « œuvre de brigands ». Les décisions demeurent pourtant acquises mais avec certaines nuances. Les droits pesant sur les individus sont abolis mais ceux pesant sur les propriétés, les droits réels, sont déclarés rachetables, ce qui conduit à leur maintien jusqu’au 17 juillet 1793 quand la Convention vote leur totale abolition. Ce décret du 11 août 1789 consacre véritablement l’abolition de la féodalité. Il proclame l’égalité civile et fiscale.

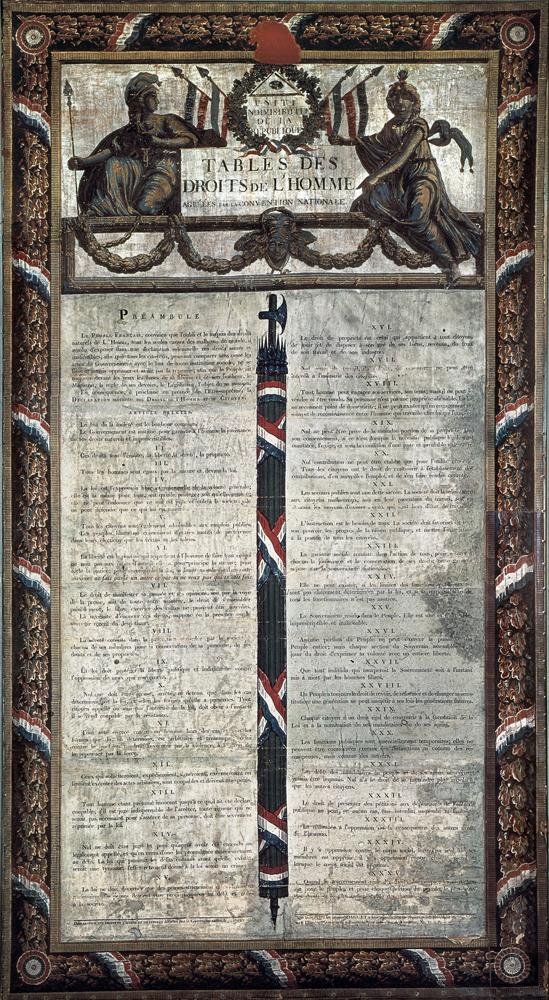

Cette déclaration, discutée et votée du 20 au 26 août, nie l’absolutisme et les privilèges. Elle proclame les principes d’égalité et de liberté et confirme la nécessité de séparation des pouvoirs.

Cependant, ce texte reste très prudent. Dans son dernier article, il réaffirme le droit de propriété et il n’est fait mention ni de l’esclavage, ni du suffrage universel ou encore de l’égalité des sexes. La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen demeure pourtant une œuvre fondatrice de la nation représentée par cette Assemblée.

|

| Doc. 2. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen |

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !