Les crises politiques à l'ère des médias de masse

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Cette période n'est pas exempte de crises politiques graves, l'une qui met fin à la 4e République et la Guerre d'Algérie, l'autre qui plonge la France dans la grève générale, Mai 68. La situation politique est toutefois apaisée et témoigne d'une évolution sociale majeure :

- Une écrasante majorité de la population française est désormais acquise à la République et à la démocratie.

- Les dirigeants sont plus soucieux de l'opinion publique.

De fait, l'opinion publique joue un rôle très important dans ces crises et le poids des médias s'en sort renforcé.

Quelques semaines plus tard, l’idée de négociations pour accorder l’indépendance recueille une majorité de 45 % contre 23 %. Ce revirement est à relier à l’accès à l’indépendance du Maroc le 2 mars et de la Tunisie le 20 mars.

En revanche, l’opinion publique manque visiblement de confiance dans les derniers gouvernements de la 4e République. En septembre 1957, 43 % des Français pensent que le gouvernement ne peut conduire des négociations avec l’Algérie mais ne font pas plus confiance aux avis de l’ONU à 50 % contre 18 %. Un sondage IFOP montre que les gouvernements Mollet, Bourgès-Maunoury et Gaillard deviennent rapidement impopulaires. L’opinion publique fustige dans une autre enquête « les changements trop fréquents de gouvernement » et la présence de « trop de partis politiques au Parlement ». Cet antiparlementarisme latent nourrit la crise politique du 13 mai 1958.

L’idée d’une opinion publique majoritairement acquise à l’Algérie française est donc fausse. En revanche la population n’a pas confiance en la 4e République et ne réussit pas à gagner la bataille de l’opinion.

• Le Général incarne une troisième voie entre la négociation et l’amplification de la guerre ;

• De Gaulle gouverne avec l’opinion publique, pour faire face à la guerre civile qui rôde en mai 1958 ;

• Il parvient à faire passer le désengagement en Algérie pour une forme de succès. Il sort du conflit par le haut et offre une porte de sortie honorable à l’opinion publique.

|

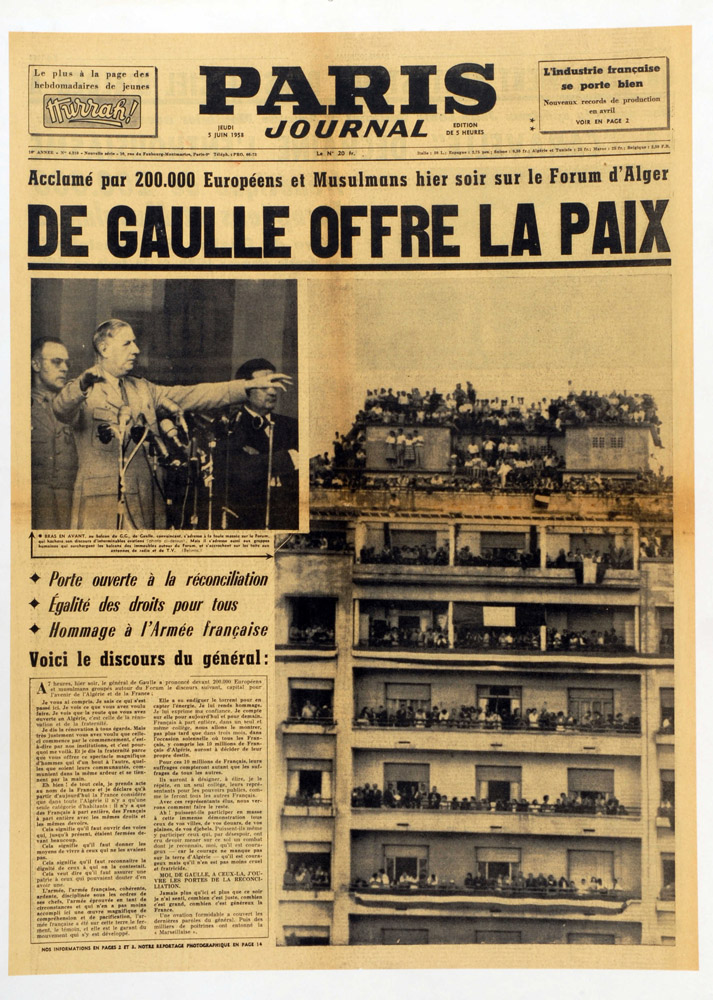

| Doc. 1. Une de Paris Journal du 05/06/1958 : « De Gaulle offre la paix » : le général De Gaulle est acclamé par les européens et musulmans au forum d'Alger. |

En juillet 1958, 41 % des Français sont persuadés qu’il faudra accorder l’indépendance à l’Algérie. Même si la solution d’intégration proposée par l’armée séduit une partie des Français, les élites s’opposent rapidement au rôle politique de l’armée. Dans le même temps, la question algérienne passe au second rang des préoccupations des Français et la solidarité envers les Français d’Algérie n’est plus partagée que par 38 % de la population. Certaines campagnes médiatiques produisent un grand effet sur l’opinion. C’est le cas de la publication en février 1958 de La Question d’Henri Alleg, qui évoque la torture en Algérie. 65 000 exemplaires du livre sont vendus. Il continue à circuler quasi ouvertement en dépit de sa saisie.

En janvier 1961, le « oui » à l'autodétermination du peuple algérien l'emporte facilement avec près de 75 %.

|

|

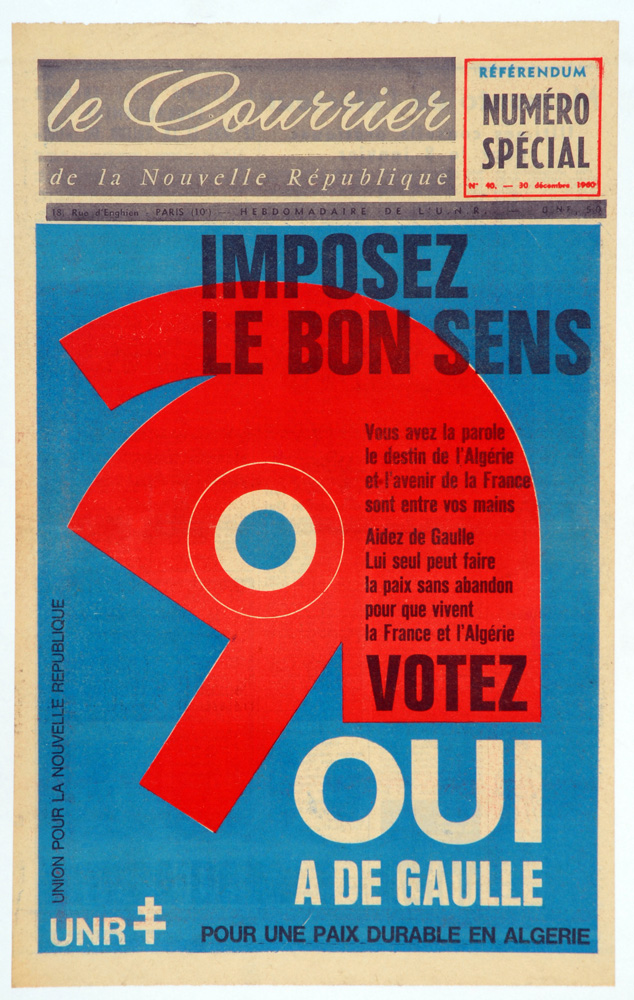

| Doc. 3. Une femme accompagnée de sa petite fille, vote à Montreuil en 1961 pour l'indépendance de l'Algérie. | Doc. 4. Une de la revue Le courrier de la nouvelle république du 8/01/61 : un bonnet phrygien aux couleurs de la France et une inscription incitant à voter pour Charles de Gaulle et pour l'UNR (Union pour la Nouvelle République) au moment du conflit en Algérie |

En août 1961, 58 % des Français admettent que l’Algérie sera un état indépendant et seulement 4 % s’affirment encore pour l’Algérie française. La presse a sans doute joué un rôle important, notamment auprès des cadres plus anticolonialistes : Le Monde publie 62 pétitions entre mai 1958 et 1962 dont 18 en 1960. Les campagnes de dénonciation des violences, de la torture et des lettres ouvertes sont le cœur de cet activisme médiatique.

Le putsch d'Alger (21-26 avril 1961) échoue, faute de rallier le contingent et l'opinion française. Le discours impérieux du Général de Gaulle à la télévision fustigeant « un quarteron de généraux en retraite » et la solidarité du contingent écoutant depuis l’Algérie le Général sur leur transistor ont raison du putsch. Les officiers factieux rejoignent alors l'OAS.

|

| Doc. 5. Guerre d'Algérie (1954-1962). Affiche de propagande de Organisation armée secrète (O.A.S.), créé en 1961 contre l'indépendance de l'Algérie : « Aux armes citoyens » |

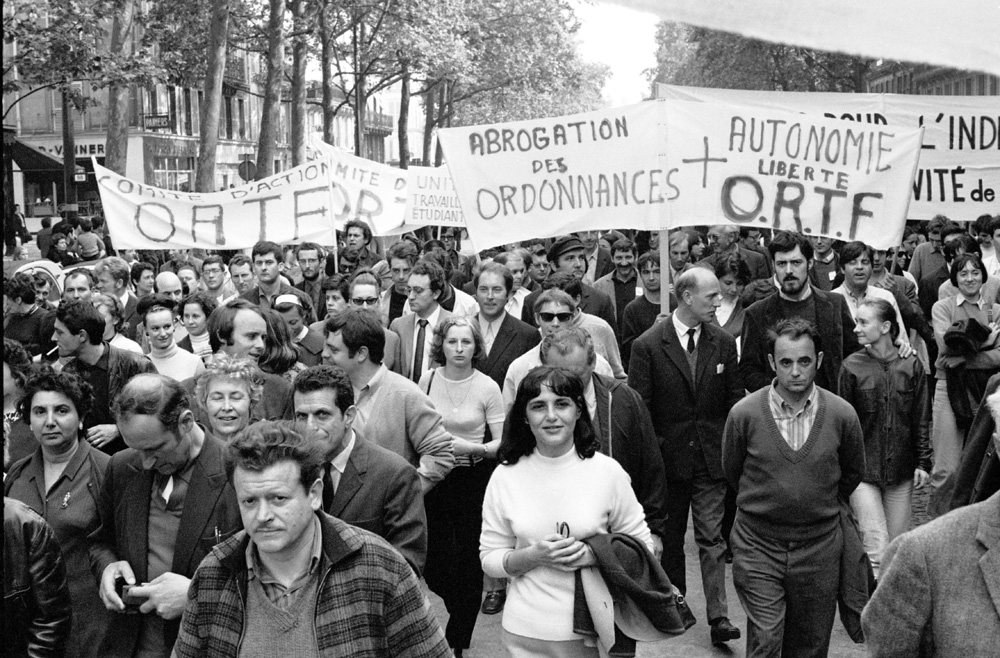

Fait original, les médias participent à la crise en tant que tels : l’ORTF (Office de Radiodiffusion Télévision française) se met en grève, les producteurs de Zoom et Cinq colonnes à la une menacent de suspendre leur émission s’ils ne peuvent parler des événements.

|

| Doc. 4. Mouvements sociaux de Mai 68 : manifestation de l'ORTF (Office de radiodiffusion télévision française) lors des grèves générales à Paris, 1968 |

Ils ont même un rôle d'acteur dans les événements et pèsent ainsi sur l'opinion publique. Le 10 mai, RTL organise en direct une négociation entre Alain Geismar et le vice-recteur Chalin. Les médias sont un outil. De Gaulle le comprend en choisissant au moment décisif le média pertinent pour reprendre la main et mettre fin à la contestation. Il choisit de faire son discours du 30 mai à la radio et s'adresse à la « majorité silencieuse ». Plusieurs raisons à cela :

• Ne pas apparaître vieilli ou vieillissant face à la jeunesse ;

• Jouer sur la concentration de l’auditeur ;

• Dramatiser en ne donnant pas d’indication de l'endroit où il se trouve ;

• Rappeler l’homme du 18 juin.

Le lendemain, près d'un demi-million de supporters de De Gaulle défilent sur les Champs Élysées. C'est le tournant de mai 68.

• L’opinion se gagne par le dessin et par l’image : Siné, Cabu portent les idées de Mai 68 dans Hara-Kiri. Les enseignants des beaux-arts participent à la fabrication des affiches placardées ;

• L'opinion se gagne par la création de nouveaux médias : Les Cahiers de mai, Le Pavé, Action ;

• La liberté d’information est au cœur du débat médiatique ; la revendication de liberté de parole et de la possibilité pour tous d’accéder aux médias est centrale dans Mai 68.

Cela n'empêche pas la concentration industrielle de s'accentuer dans les médias dans les années 1980-1990 et de renforcer leur pouvoir dans les années 2000 avec la création des chaînes d'information continue, par exemple. Leur poids est tel qu'ils semblent capables de scénariser les événements en fonction de leur intérêt, tendance qu'on appelle le storytelling et qui tend à faire du récit de l'événement un objet plus important que l'événement lui-même.

- AGERON Charles-Robert, « Les Français devant la guerre civile algérienne», dans La Guerre d’Algérie et les Français, dir. RIOUX Jean-Pierre, colloque de l’Institut d’Histoire du Temps présent, Paris, 1990, pp. 53-62.

- DEBRAY Régis, Le Pouvoir intellectuel en France, Paris, Ramsay, 1986.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !