La religion comme fondement de la société

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Contrairement à la plupart des sociétés occidentales, la société américaine ne s'est pas sécularisée. La religion a su s'adapter à la modernité et intégrer ou anticiper les évolutions de la société. Cela s'explique notamment par le fait que la religion est un fondement de la société américaine.

La religion y est donc une religion civile, car elle concerne l'ensemble de la société et imprègne le quotidien des Américains ; c'est aussi une religion influente sur le monde politique qui en use et en est aussi tributaire.

Ce puritanisme s’est exprimé dans des faits de société qui peuvent apparaître parfaitement dérisoires aux yeux des Européens : le « nipplegate » en est un exemple frappant.

Nipplegate : C'est une affaire médiatique américaine qui a fait scandale en 2004. Lors d'une émission télévisée, Justin Timberlake arrache le bustier de Janet Jackson, ce qui était prévu dans la chorégraphie, dévoilant par erreur le sein de la chanteuse portant un piercing avec un bijou en forme d'étoile.

L’incident a eu une portée considérable. La chanteuse et son acolyte Justin Timberlake ont été sommés de s’expliquer sur les télés américaines tant l’onde de choc a été grande dans le pays. Cela n’empêche pas les États-Unis d’être le pays où l’industrie pornographique est la plus développée au monde. De manière générale, le puritanisme s’est exprimé dans des séries télévisées à succès comme Sept à la maison (le père de famille est lui-même un pasteur sévère) ou La Petite Maison dans la prairie, série mettant en scène la vie idyllique au temps des pionniers.

Cependant, ce puritanisme est latent dans la société américaine et réapparaît comme une sorte de morale conservatrice : références à la religion dans les séries familiales ou pour adolescents, censure des paroles de chansons, stickers accolés sur les CD indiquant que les chansons contiennent des paroles explicites, censures d’œuvres d’art.

Pourtant, les mœurs se sont libéralisées aux États-Unis parfois avant de l’être en Europe, en matière de droit de vote des femmes et de divorce. Paradoxalement, des décisions de justice comme Roe vs Wase considèrent l'avortement comme une affaire privée. Les dernières décennies ont vu un retour d'un fondamentalisme qui va bien au-delà du puritanisme : les sermons du télévangéliste Billy Graham, la création des Megachurches et la montée en puissance des congrégations baptistes, méthodistes, pentecôtistes et indépendantes (représentant aujourd'hui 25 % à 30 % de la population américaine), attestent ce phénomène. Il a des conséquences sur la société, notamment dans des débats récents comme le droit à l'avortement ou la remise en cause du Darwinisme en biologie par les créationnistes.

|

|

|||||||

| Doc. 1. Plaque d'immatriculation et sticker portant un message chrétien, Miami, États-Unis | Doc. 2. Église baptiste, Ocala, États-Unis |

Megachurch : Église géante où des milliers de fidèles suivent des sermons, parfois sur écrans géants.

Créationnisme : mouvement religieux qui croit à un dessein divin dans la création (Intelligent design) et remet en cause la théorie de l'évolution communément admise depuis Darwin.

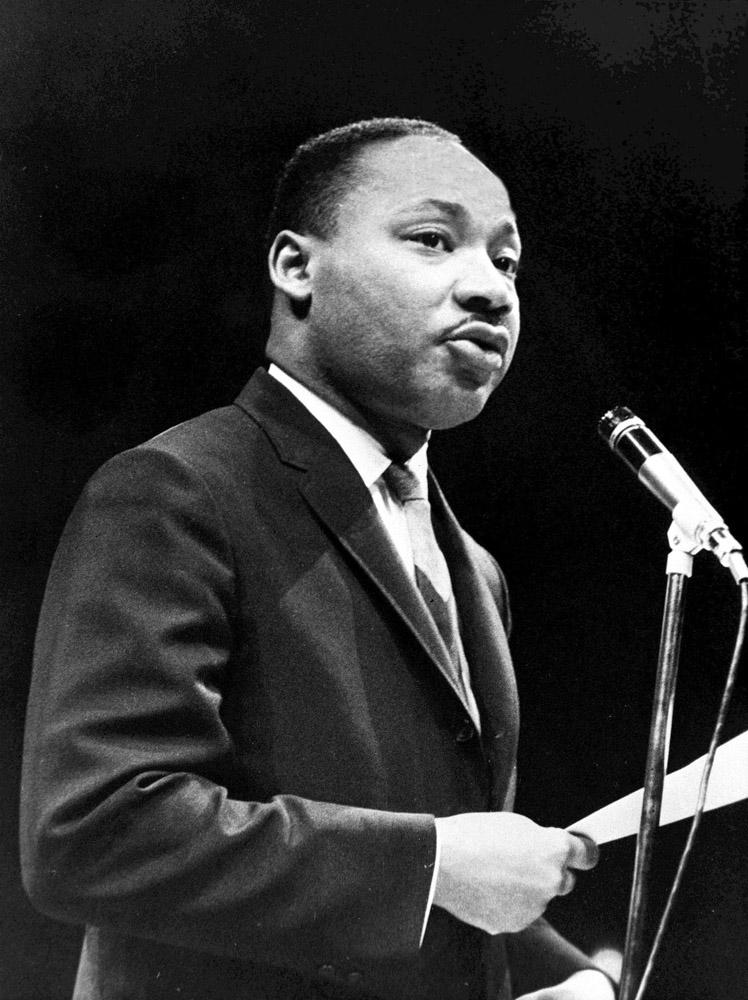

À la fin du 20e siècle, le mouvement « de la droite chrétienne » a imposé des prescriptions religieuses et joue un rôle dans le débat public, notamment. De leur côté, les Églises noires des années 1950 et 1960 se sont organisées pour agir contre la ségrégation. Il ne faut pas oublier que Martin Luther King était avant tout un prêcheur et que le gospel est, dès l'origine, un chant de révolte contre les discriminations.

|

| Doc. 3. Martin Luther King, 1960 |

Ces groupes religieux organisés en lobbies peuvent représenter des millions de voix. C’est le cas des évangélistes ou des fondamentalistes à partir des années 1970. Ces derniers représentent 2 millions d’électeurs sur lesquels George W. Bush a pu compter. Néanmoins, ces groupes restent minoritaires. En outre, il n’existe pas un bloc religieux uni qui donnerait le ton en matière de politique. Le pluralisme religieux a donné naissance à différents lobbies dont les actions peuvent se contrecarrer. De plus, les Églises elles-mêmes sont traversées par le pluralisme. Des différences importantes entre libéraux, conservateurs et orthodoxes se retrouvent dans chacune d’elles.

• Dans les années 1930, le Ku Klux Klan (organisation suprématiste blanche protestante des États-Unis) a mené une campagne haineuse contre Al Smith, le candidat à la présidentielle, qui était catholique (dans les années 1960, J.F. Kennedy, catholique aussi, a été élu dans un contexte de croissance).

|

| Doc. 4. Manifestation du Ku Klux Klan, société secrète américaine, sur Park Avenue à Washington aux États Unis |

• Au moment de la Guerre froide, il s’agissait de montrer son opposition à l’Union soviétique athée. Sous Eisenhower, Dieu fait son entrée à la Maison Blanche : la référence « One Nation under God » a été ajoutée au serment d’allégeance en 1954, la devise « In God We Trust » (« Nous donnons notre confiance à Dieu ») qui figure sur la monnaie remplace l’ancienne devise « E pluribus unum » (« de la diversité naît l’unité ») en 1956.

• L’instauration du National Day of Prayer en 1956.

|

| Doc. 5. Le Président américain Eisenhower et le Pape Jean XXIII |

Ces références restent pour autant symboliques. Par exemple, le National Day of Prayer invite à prier la divinité de son choix et ne renvoie pas à un Dieu en particulier.

L’usage de ces références religieuses vise à rassembler. De la même manière, les citations que les hommes politiques choisissent ont pour objet d’obtenir le plus large consensus. Les discours politiques sont souvent marqués par la religion mais sont rarement suivis d’effet en ce sens et n’ont pas nécessairement un contenu théologique bien défini. Il s’agit davantage d’un marqueur identitaire qui fait consensus voire d’un passage obligé dans une campagne que d’une véritable adhésion à un programme théocratique.

De plus, il existe des garde-fous comme le pluralisme de la société américaine ou la Cour suprême qui est garante du principe de neutralité et de séparation des Églises et de l’État. Il ne s’agit pas de théocratie même si prévaut l’interdépendance des sphères religieuses et politiques.

La religion est le plus petit commun multiple qui rassemble des Américains qui sont, par ailleurs, très divers. Eisenhower a déclaré dans les années 1950 que la forme de gouvernement des États-Unis « n’a de sens que si elle se fonde sur une foi religieuse profonde. Ce que peut être cette foi m’importe peu du moment qu’elle existe ». Cette religion civile s’exprime également à travers la perception que les Américains ont de leurs institutions et des textes qui les fondent. Les textes constitutionnels sont conservés dans les archives nationales qui sont une sorte de temple civique à Washington. Le serment d’allégeance renvoie au regard de Dieu. Les devises ne manquent pas d’inclure Dieu.

Depuis les années 1970, cette religion civile américaine tend à ériger l’Amérique en modèle de divinité tutélaire dans un monde globalisé. L’Amérique elle-même tend à s’identifier au Messie. Il souligne que le président actuel devient une sorte de grand prêtre de l’Amérique, tandis que l’armée américaine serait son bras vengeur.

On constate ces dernières années une volonté d’imposer un modèle religieux, ce qui pervertit le principe de la religion civile américaine tel qu’il prévalait depuis le début de la République. Même si cela est temporaire, le 11 Septembre a cristallisé des passions qui sont susceptibles de retomber, à l’image de l’effervescence qu’a connu ce pays dans le cadre de la guerre froide dans les années 1950 et 1960.

Le vocabulaire est fortement marqué, notamment dans le domaine de la politique étrangère, par la sémantique religieuse : « croisade », « axe du mal ». Les derniers Présidents américains ont retrouvé, face à la menace terroriste, le vocabulaire qu’ils employaient face à la menace soviétique. G.W. Bush, Chrétien régénéré (méthodiste born again) a renoué avec le manichéisme des années 1950 en déclarant notamment « We are good ».

De fait, la religion semble avoir joué un rôle important dans l'intégration et l'assimilation des millions d'immigrés qui sont devenus et deviennent encore américains depuis les années 1890. De façon paradoxale, les États-Unis se sont nourris des différences religieuses pour les modeler et les fondre dans un moule, celui d'une religion civile où la laïcité est garantie.

- RICHET, Isabelle, La religion aux États-Unis, Paris, PUF, coll. «Que sais-je?», 2001, p.128.

- RICHET, Isabelle. « De la diversité au pluralisme religieux », Les États-Unis, Paris, Fayard, dir. Denis LACORNE, 2006, p. 299-316.

- FATH S., Dieu bénisse l’Amérique, la religion de la Maison Blanche, Le Seuil, 2004.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !