La place particulière de la religion dans la société américaine

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

|

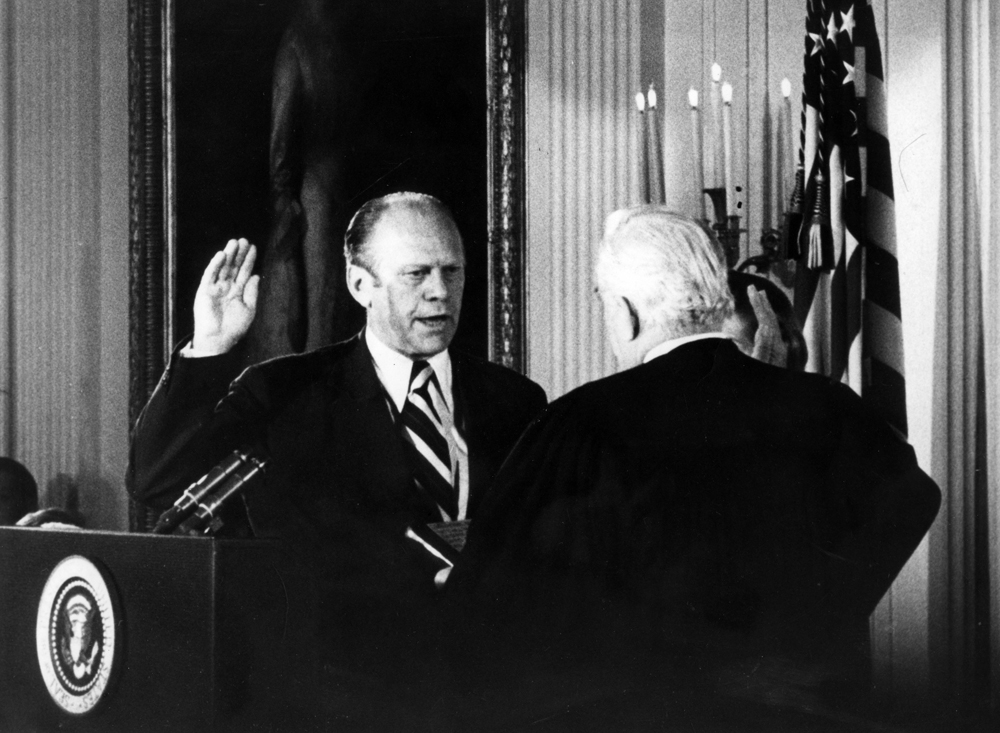

| Doc. 1. Gerald Ford, 38e Président des États-Unis d'Amérique prêtant serment à la Maison Blanche |

Parmi les sociétés occidentales, la société américaine fait en effet figure d’exception. C’est sans doute la société où la religion occupe la place la plus importante. Plus étonnant encore, alors que les sociétés européennes sont marquées par un recul du religieux, la pratique religieuse aux États-Unis n’a cessé de croître. On estime que 5 % des habitants étaient membres d’une Église au milieu du 18e siècle, 20 % au moment de l’Indépendance, 35 % en 1860, 50 % en 1900 et 70 % aujourd’hui.

Car si le fait protestant est majoritaire, historiquement, la société américaine se caractérise par le melting-pot et par un idéal de tolérance. Ce qui explique le maintien et la vitalité de pratiques religieuses très variées ; ce qui explique également la naissance et le développement de nouvelles pratiques et idéologies religieuses (comme le créationnisme). Au-delà de la pratique religieuse, la religion occupe une place prépondérante dans la société américaine, dans la vie quotidienne comme dans la vie politique. On pourrait même affirmer que le fait religieux constitue un mythe fondateur de l’identité américaine.

En 1875, James Blaine, président de la chambre des représentants, a ainsi proposé un amendement à la constitution : aucune subvention publique ne devait être accordée à un projet à vocation religieuse. Rejeté par le Sénat, cet amendement fut toutefois adopté dans la constitution des 37 États américains. Concrètement, l’État fédéral ne subventionne par exemple aucune école religieuse, non pas au nom de la laïcité comme ce serait le cas en France mais au nom de la liberté religieuse. La prière à l’école est aussi prohibée par l’arrêt Engel contre Vitale depuis 1962.

- La notion de séparation ;

- La notion de neutralité ;

- La notion de tolérance.

|

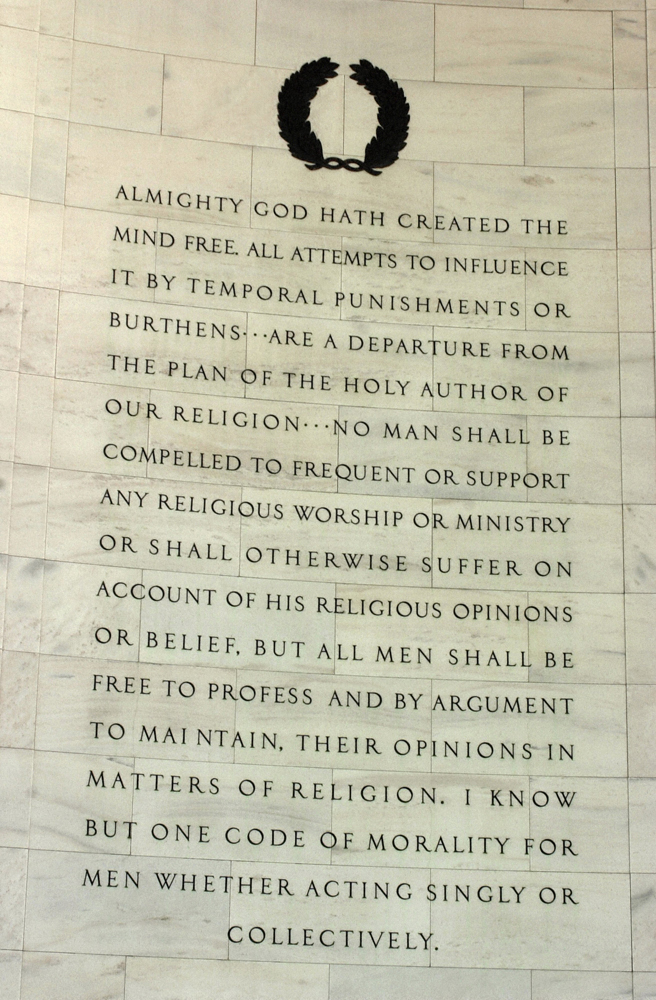

| Doc. 2. Passage du texte sur la liberté des religions en Virginie aux États-Unis sur la mémoire de Thomas Jefferson, Washington DC |

Selon Tocqueville, c’est ce qui explique la puissance de la religion américaine et sa présence dans la société : détachée du pouvoir, elle ne peut compter que sur ses propres forces et s’est organisée pour maintenir son influence dans la société. De fait, elle est amenée à s’adapter aux mouvements d’opinion dans la société mais aussi à remplir toutes sortes de fonctions auprès des citoyens (organisation des loisirs, entraide : 36 % des dons annuels des Américains pour des organisations caritatives vont vers des Églises, vie de quartier, médias, etc.).

De même, ces branches dissidentes du Christianisme sont préservées (les Amish) ou se développent (les Mormons). Enfin, des pratiques spirituelles connaissent une grande popularité comme le bouddhisme. On a vu l'émergence, lors de ces 20 dernières années, de pratiques spirituelles comme le New Age, notamment sur la côte Ouest.

Chaque Église est ainsi une affaire économique qui vit de la générosité des fidèles. La religion est, comme beaucoup de secteurs de la vie aux États-Unis, un marché ; un marché qu’on estime à 180 milliards de dollars par an.

Elle peut enfin être définie comme une laïcité de groupe. Les religions sont traitées de façon égalitaire du point de vue de la possibilité d'y adhérer et les religions sont en concurrence pour attirer et conserver des « clients ». Ces règles ont permis l'adhésion de plus en plus large de la société américaine au fait religieux.

- RICHET, Isabelle, La Religion aux États-Unis, Paris, PUF, coll. «Que sais-je?», 2001, p.128

- RICHET, Isabelle, « De la diversité au pluralisme religieux » dans Les États-Unis, Paris, Fayard, dir. Denis LACORNE, 2006, p. 299-316

- FATH S., Dieu bénisse l’Amérique, la religion de la Maison Blanche, Le Seuil, 2004

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !