Le mouvement ouvrier en Allemagne de 1875 à 1918 : de l'essor à la rupture

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Avant même la proclamation de cette unité, les États allemands connaissent un décollage économique. Au tournant des années 1850, ces États sont touchés par la deuxième révolution industrielle : l'unification douanière est mise en place (le zollverein) et en 10 ans, la production de coton augmente de 60 % et celle de fer de 50 %. Dès cette période le réseau ferré allemand est deux fois plus important que celui de la France.

Unification et industrialisation créent un nouvel espace politique et social dans lequel le mouvement ouvrier va se développer très rapidement. Le prolétariat urbain connaît une croissance rapide et les idéologies communistes et socialistes se renforcent à partir de la parution du Capital de Karl Marx, tandis que le syndicalisme se crée dans les grandes régions industrielles.

De 1875 à 1918, ce mouvement va connaître un tel essor que l'Allemagne promeut des lois sociales très avant-gardistes. C'est paradoxalement ce succès qui va limiter le développement de ces mouvements.

Lassalle est inspiré du Marxisme mais, selon lui, la libération de la classe ouvrière ne passera pas par la révolution mais par le suffrage universel et la conquête pacifique du pouvoir. Dès lors, l'État pourra financer des coopératives ouvrières de production qui seront capables d'assurer des salaires décents aux travailleurs. Ce « réformisme » a une grande influence sur l'évolution du prolétariat allemand même si Lassalle, tué en duel en 1864, n'a pas le temps de développer et concrétiser ses théories.

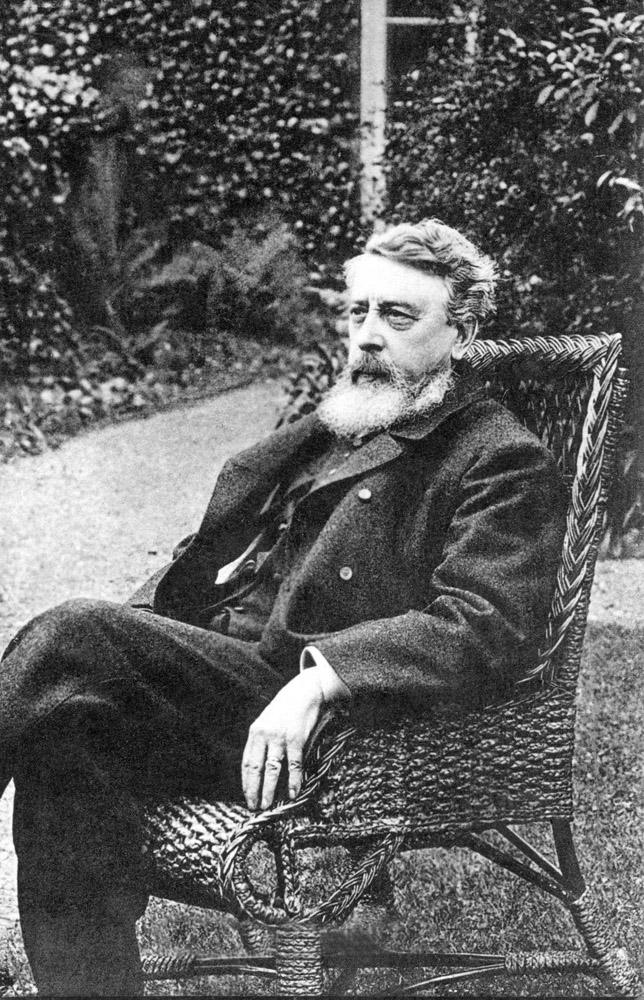

|

| Doc. 1. Wilhelm Liebknecht (1826-1900) socialiste allemand, co-fondateur du Parti social-democrate d'Allemagne |

Ce parti ouvrier social-démocrate d'Allemagne préconise, à la différence des associations lassalliennes, la transformation révolutionnaire de la société et une action internationaliste des ouvriers. La concurrence entre ces deux mouvements affaiblit, à cette époque, le mouvement ouvrier allemand. Conscient de cette limite, Liebknecht encourage l'unification des mouvements. En mai 1875, au Congrès de Gotha, les lassalliens acceptent la fusion de ces deux tendances (lassalliennes et ouvrier social-démocrate). D'abord nommée SAP (Parti socialiste des ouvriers allemands), la nouvelle organisation prend ensuite le nom de SPD (Parti social-démocrate) en 1890.

Son programme est le résultat d'un compromis entre les idées de Lassalle et de Liebknecht. Liebknecht est obligé de faire de nombreuses concessions du fait que les Lassalliens sont beaucoup plus nombreux. Le Congrès de Gotha adopte notamment la théorie de la loi d'airain des salaires (selon laquelle le salaire permet juste au travailleur de reproduire sa force de travail) et ne dit rien àp props de la prise de pouvoir par la révolution ni de l'action internationaliste.

Cette stratégie sera celle de la sociale-démocratie jusqu'en 1933, même si les luttes de tendance, entre lassalliens et révolutionnaires d'inspiration marxiste, se font parfois jour. Le SPD, structuré solidement par Liebknecht, connaît dès lors de grands succès. Notamment parce qu'il est en Europe le plus sensible à la montée du nationalisme qui s'empare des classes populaires au tournant du siècle. Aux élections générales de 1877, il obtient déjà 500 000 voix et 12 députés.

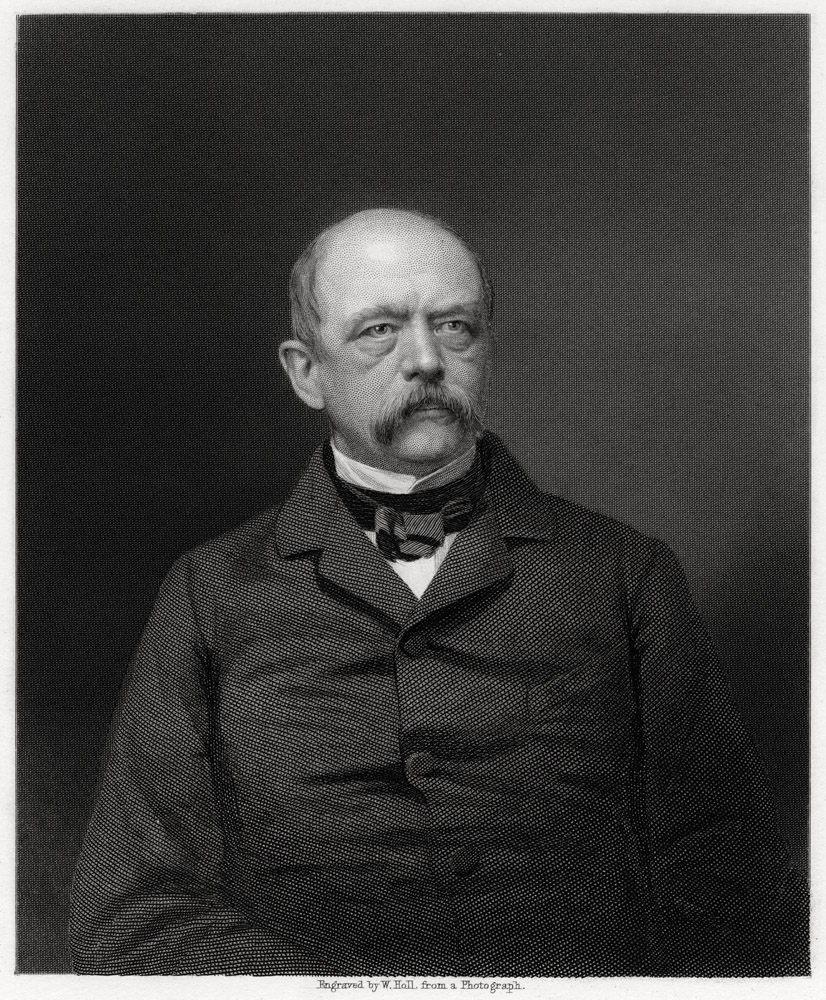

|

| Doc. 2. Otto von Bismarck (1815-1898) |

Le contexte change pourtant avec l'arrivée de Guillaume II à la tête de l'Empire en 1888. Celui-ci reproche à Bismarck l'échec de la lutte contre les socialistes. En 1890, les socialistes remportent 1,5 millions de voix aux élections. Les syndicats se sont en outre reconstitués sous la forme d'associations de secours mutuel. En 1889, les syndicats réagissent à l'hostilité de Bismarck en déclenchant une première grève générale dans les mines. Pour autant, le jeune empereur refuse d'engager une épreuve de force avec la classe ouvrière et oblige Bismarck à la démission.

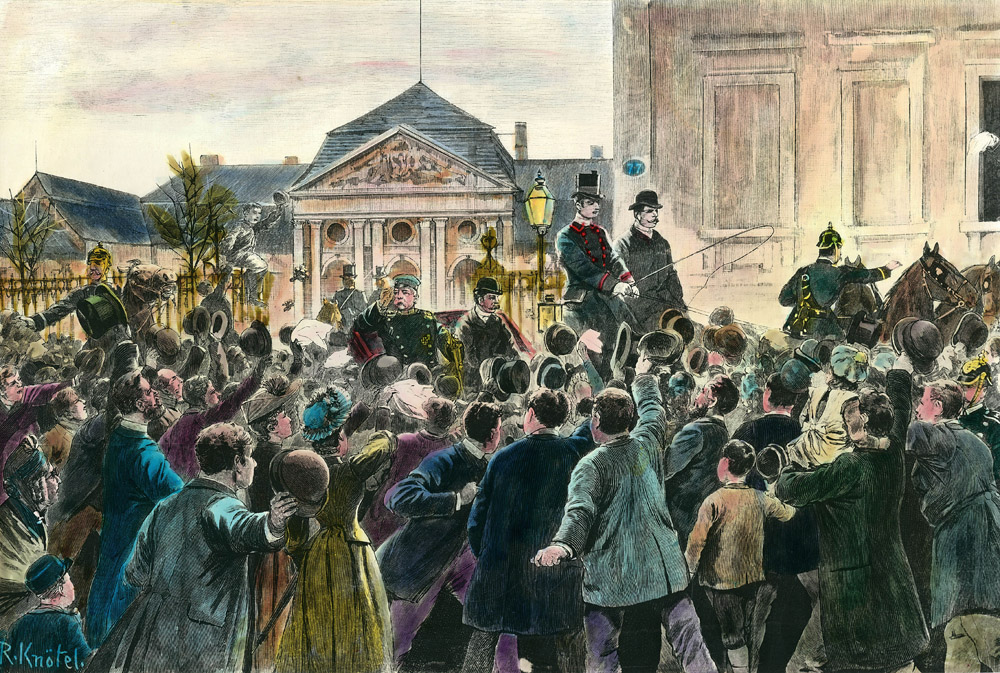

|

| Doc. 3. Acclamation de la foule lors du départ d'Otto von Bismarck (1815-1898) quittant ses fonctions et Berlin le 29 mars 1890. Gravure de la fin du 19e siècle. |

|

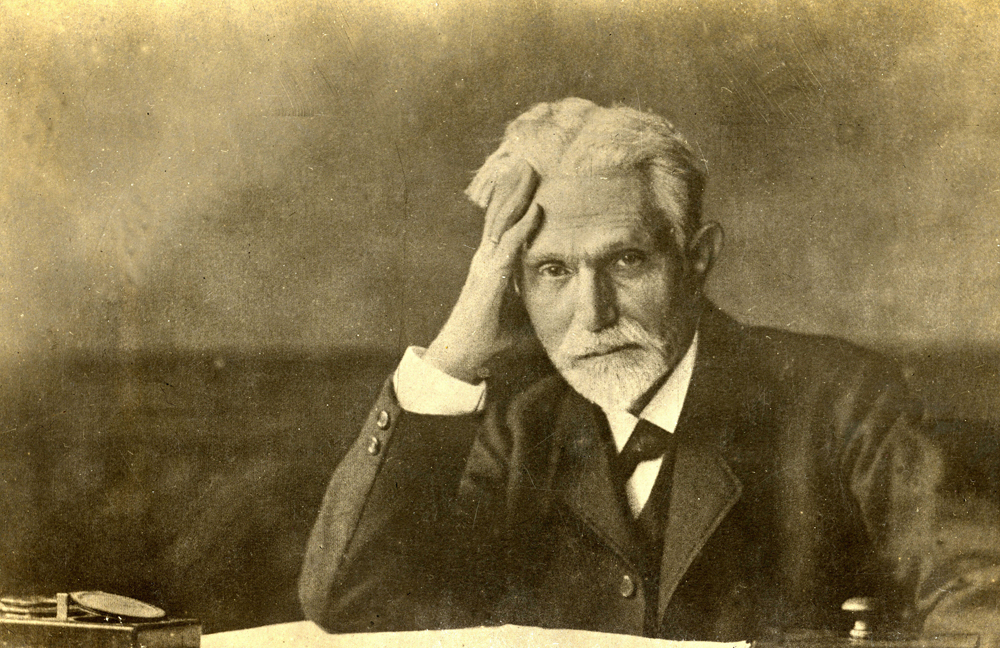

| Doc. 4. Portrait de Ferdinand August Bebel (1840-1913), fondateur du parti socialiste allemand (Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD). |

De leur côté, les syndicats se structurent et se développent. En 1892, ils se fédèrent sous l'égide de Karl Legien. Quand ils rassemblaient 300 000 personnes en 1890, ces « syndicats libres » (c'est ainsi qu'on désigne le syndicats socio-démocrates) en comptent 2,5 millions en 1913. Il existe aussi depuis 1894 des syndicats chrétiens (750 000 membres), des syndicats indépendants (300 000 membres) et des syndicats « libéraux » (lassalliens) comptant 100 000 membres.

À l'échelle internationale, le syndicalisme allemand pèse très puissamment du fait du nombre de ses membres. En 1902, Legien réunit à Stuttgart la première conférence syndicale internationale. À la veille de la guerre, tous les Européens tournent leurs regards vers les syndicats allemands, comptant sur leur puissance et leur pacifisme pour éviter la guerre.

Le recrutement change au début du siècle : entre 1900 et 1913, le parti recrute de nombreux intellectuels, universitaires plus soucieux de gestion et de réalisme que de luttes ouvrières. Legien, dès 1890, accepte le capitalisme et encourage les syndicats de se battre pour améliorer la condition ouvrière dans ce cadre.

Le grand théoricien de cette révision du Marxisme s'appelle Édouard Bernstein. On appelle sa théorie le « révisionnisme ». Pour lui, la lutte des classes est dépassée et le système capitaliste n'est pas condamné. Il en veut pour preuve que le capitalisme traverse les crises et que les ouvriers voient leur niveau de vie augmenter. Il s'agit donc d'influer sur la vie sociale par le suffrage universel et d'affranchir l'ouvrier en le faisant passer du stade de prolétaire au statut de bourgeois.

Les syndicats et le SPD ont progressivement évolué vers l'acceptation du mode de production capitaliste et ont réduit leur action à un programme pragmatique consistant à amender le système en faveur des ouvriers, d'où l'alliance avec des partis bourgeois.

Cette alliance trouve ses limites dans la victoire aux élections de 1912 : le SPD ne veut pas de révolution mais il entend faire évoluer l'Empire vers un régime parlementaire, ce à quoi les classes dirigeantes ne sont pas prêtes. La Première Guerre mondiale va faire voler en éclat cette opposition.

F.Angel, E.Bernstein et l'évolution du socialisme allemand, Paris, 1961.

Pierre Bertaux, La vie quotidienne en Allemagne à l'époque de Guillaume II, Paris, 1962.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !