Le diabète

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Définir la notion de diabète.

- Connaitre les différents phénotypes diabétiques.

- Connaitre l’origine de certains diabètes : absence de sécrétion d’insuline ou/et insulino-résistance.

- Identifier quelques facteurs déclencheurs d’un diabète.

- Le diabète est une pathologie caractérisée par une glycémie supérieure à 1,26 g/L à jeun.

- Un dysfonctionnement de la régulation de la glycémie entraine des complications qui peuvent être à l’origine de diabètes.

- Il existe deux types de diabète :

- le diabète de type I : diabète insulinodépendant ;

- le diabète de type II : non insulinodépendant.

- Le diabète de type I est causé par l’absence de sécrétion d’insuline à cause de la destruction des cellules bêta du pancréas.

- Le diabète de type II est causée par la non-reconnaissance de l’insuline par son récepteur spécifique.

- Les diabètes sont des pathologies multifactorielles, liées à des facteurs génétiques et environnementaux.

- Connaitre les modalités de la régulation de la glycémie. (cf. Fiche : La régulation de la glycémie)

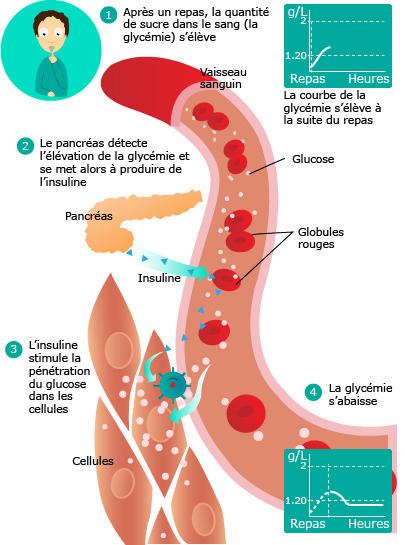

Après une prise alimentaire, la glycémie est un paramètre qui, pour un individu sain, est régulé par l'insuline. Cette régulation est indispensable au bon fonctionnement des cellules de l’organisme, consommatrices de glucose pour produire l’énergie nécessaire à leurs activités.

Il existe cependant des cas où le système de

régulation est mis en défaut : ce sont les

diabètes.

Si la glycémie est comprise entre 1,10 et 1,26 g/L, on parle d’état prédiabétique.

Le diabète se traduit par des dysfonctionnements au niveau de plusieurs tissus :

- la rétine : avec l’apparition de zones de dégénérescence pouvant conduire à la cécité ;

- le rein : si la glycémie dépasse 1,7 g/L, il laisse passer le glucose vers les urines (c’est la glycosurie = diabète sucré) ;

- le système cardio-vasculaire : avec des problèmes liés à l’hypertension.

Le diabète de type I

10 à 15 % des diabètes en France sont de type I, avec les caractéristiques suivantes :

- apparition brutale chez l’adolescent, diabète juvénile ;

- polyurie (production d’urine importante) ;

- soif permanente (polydipsie) ;

- amaigrissement ;

- fatigue ;

- au niveau biochimique, faible insulinémie : faible quantité d’insuline circulant dans le sang.

Le diabète de type I est qualifié de

diabète insulinodépendant :

DID.

Le diabète de type II

85 à 90 % des diabètes en France sont de type II, avec les caractéristiques suivantes :

- affecte plutôt des personnes de plus de 50 ans ;

- provoque des signes cliniques discrets souvent liés à un excès de la masse corporelle ;

- au niveau biochimique : forte insulinémie.

Le diabète de type II est qualifié de diabète non insulinodépendant : DNID.

Quel est le déterminisme de ces 2 pathologies ?

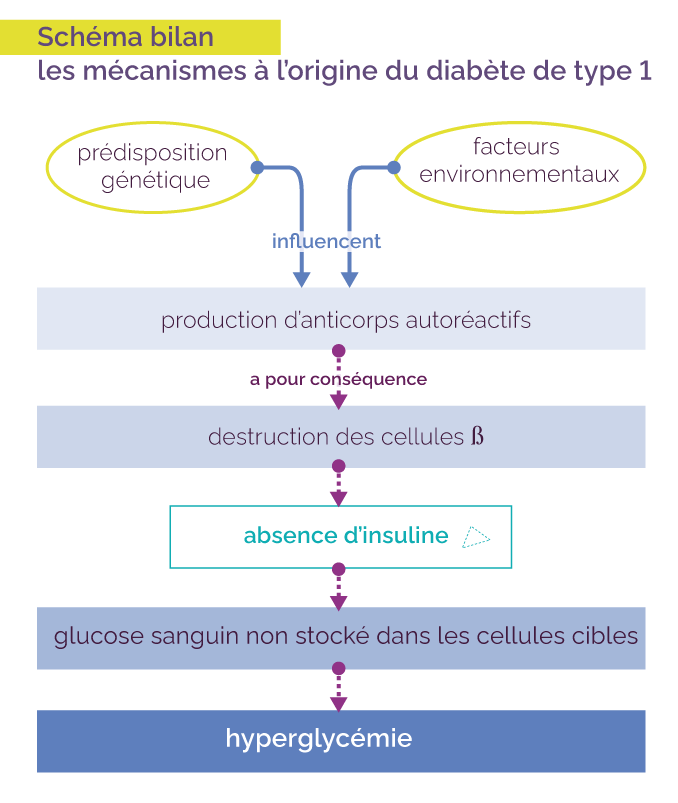

Dans le cas du DID, c’est l’absence d’insuline qui explique la maladie.

Cette absence a pour cause la destruction des cellules β des îlots de Langerhans par l’action conjointe d’anticorps (produits par l’organisme et dirigés contre ses propres cellules), et de lymphocytes T (globules blancs qui vont également s’attaquer aux cellules β). On parle de pathologie auto-immune.

Ceci a pour effet de rendre impossible la production d’insuline et explique donc l’hyperglycémie chronique.

De plus, les cellules α des îlots de Langerhans ne sont pas endommagées. Ce qui se traduit par le maintien de la sécrétion « basale » de glucagon qui, en l'absence d’insuline, a un effet hyperglycémiant.

Ce phénomène a pour conséquences :

- une forte hyperglycémie ;

- un amaigrissement (car aucune mise en réserve de glucose n’est possible) ;

- une glycosurie qui est le seul procédé d’élimination du glucose en surplus dans le sang.

Les études statistiques montrent qu’il existe des familles à risques au sein desquelles les probabilités de développer un diabète de type I sont importantes.

Cependant, en aucun cas il ne s’agit d’une maladie génétique, car même chez de vrais jumeaux, un individu peut être atteint mais pas l’autre.

On parle de prédisposition génétique.

D’autres facteurs contribuent à l’apparition de cette pathologie.

Des infections virales pourraient être des agents déclencheurs en stimulant une réponse immunitaire contre les cellules du pancréas. De même, certains facteurs nutritionnels pourraient être concernés.

Schéma bilan présentant les mécanismes à l’origine du diabète de type 1

La méthode utilisée actuellement consiste en l’injection d’insuline de manière à réguler la glycémie.

Aujourd’hui, des méthodes de dépistage sont à l’étude afin de repérer les gènes de prédisposition. S’il y a un risque avéré, des traitements visant à diminuer l’efficacité du système immunitaire sont proposés.

Des greffes de pancréas et d’îlots de Langerhans sont aussi à l’étude.

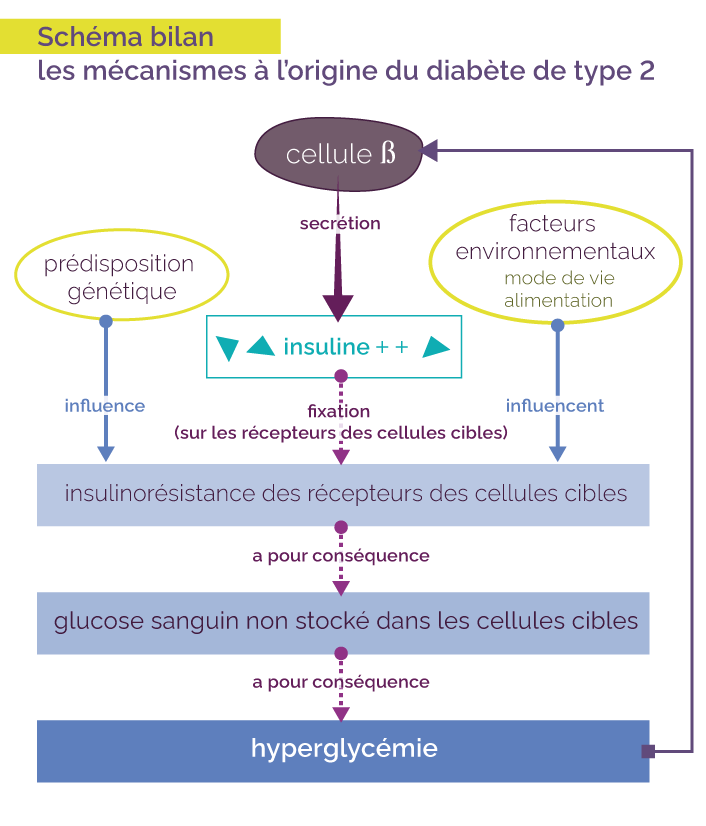

Dans le cas du DNID, l’insuline est produite normalement, et même en excès.

Le dysfonctionnement résulte d’une insulinorésistance.

Les récepteurs à l’insuline (au niveau des cellules du foie, des muscles ou des adipocytes) perdent leur sensibilité à l’hormone.

Ceci a pour effets :

- Une augmentation de la sécrétion d’insuline les premières années puis, progressivement, la sécrétion s’affaiblit car les cellules bêta fonctionnent moins bien ;

- Une absence de stockage du glucose par les cellules cibles de l’insuline ;

- Des hyperglycémies de plus en plus fortes.

Cette fois, le glucagon est toujours compensé par l’insuline, ce qui limite les valeurs hyperglycémiques.

De la même manière que pour le DID, on a pu montrer qu’au sein d’une famille, les risques de développer le DNID existent.

Un certain nombre de gènes dits « diabétogènes » ont été identifiés. On a ainsi montré que des mutations de certains gènes entrainent l’apparition d’allèles de prédisposition.

Cependant, les facteurs environnementaux sont prédominants :

- le régime alimentaire trop riche en graisses et en sucres (80 % des diabétiques sont obèses) ;

- le mode de vie (sédentarité, manque d’activité physique).

Chez les Indiens Pimas vivant aux États-Unis, 50 % des plus de 35 ans ont un diabète de type 2. Passés en quelques années d’un mode de vie traditionnel (travaux des champs, alimentation traditionnelle) à un mode de vie typique de la société de consommation (alimentation de type fast-food, absence d’activité physique), les Amérindiens Pimas ont atteint un taux d'obésité nettement plus élevé que la moyenne américaine. Leur prédisposition au diabète s’explique par la sélection naturelle qui au cours de leur histoire a favorisé des gènes diabétogènes.

Schéma bilan présentant les mécanismes à l’origine du diabète de type 2

Ils sont peu nombreux mais simples :

- une meilleure hygiène de vie : alimentation équilibrée et pratique d’une activité physique ;

- des traitements médicamenteux antidiabétiques ayant pour but d’augmenter l’efficacité de l’insuline ou de limiter l’absorption intestinale de glucose.

Pour aller plus loin :

Les voies de traitement utilisées sont

prometteuses, en particulier les dépistages

avant le déclenchement de la pathologie.

Cependant, des problèmes éthiques

demeurent quant à l’existence de ces

dépistages : par exemple, un individu

diagnostiqué futur diabétique sera-t-il

traité de la même façon qu’un

individu sain par les assurances maladie (sachant que

les soins dont il pourrait avoir besoin sont

très onéreux) ?

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !