Le conte- Première- Français

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Connaitre les caractéristiques du conte et ses différentes formes.

- Comprendre l’évolution du conte au fil des siècles.

- Le conte est un genre ancien qui appartient à la tradition orale et écrite.

- Le conte est un récit court qui peut comporter un enseignement moral ou philosophique.

- Il existe plusieurs formes de conte : merveilleux, philosophique, fantastique, etc.

- Le classicisme

- Le siècle des Lumières

- Le fantastique

Le conte traditionnel transporte les lecteurs dans un espace et à une époque qui ne sont pas précisément ancrées, lui conférant un caractère atemporel (= en-dehors du temps). C’est pourquoi un conte débute souvent par la formule « Il était une fois ».

Le conte peut contenir une morale, ce qui fait de lui un texte moraliste.

La situation finale est assez manichéenne : les vilains sont punis et les gentils sont récompensés.

Le récit est assez simple, il suit le schéma narratif suivant :

- situation initiale

- élément perturbateur

- péripéties

- élément de résolution

- situation finale

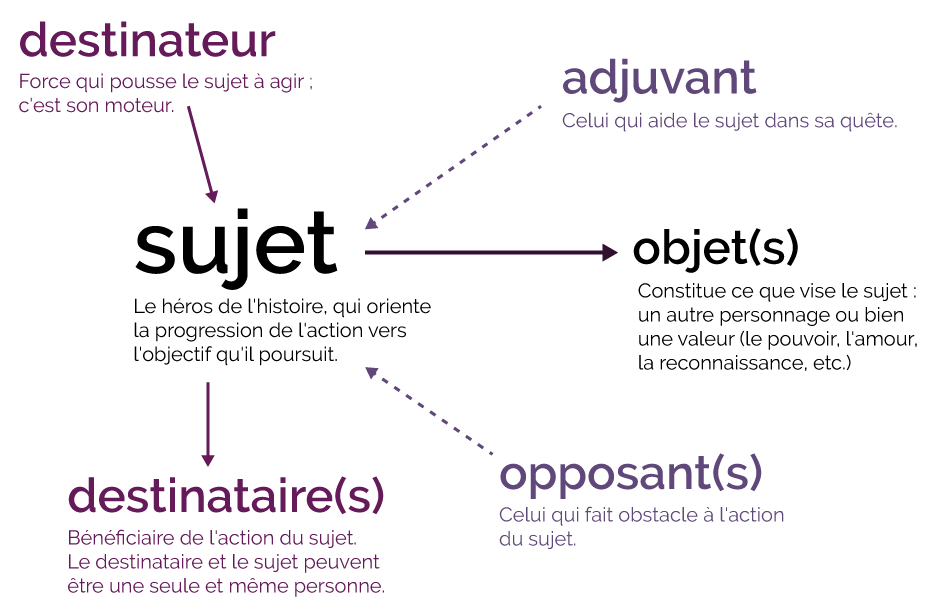

Le conte contient également le schéma actantiel, qui structure les fonctions des personnages.

Le schéma actantiel

Le schéma actantiel

Dans les contes, les personnages symbolisent un aspect de l'humain. Les lecteurs, à travers leurs aventures, font face à des dangers et à leurs peurs les plus ancrées.

Le conte est le genre littéraire le plus ancien mais il a été ensuite adopté par la littérature dite « savante ». Il s'est développé sous des formes multiples :

- le conte de fées, ou merveilleux, dispose d’un double niveau de lecture (il s’adresse à la fois aux enfants et aux parents) ;

- le conte philosophique, qui s’est développé au XVIIIe siècle, porte un regard critique, satirique sur la société contemporaine ;

- le conte fantastique crée un sentiment d’inquiétude et joue avec l‘étrangeté.

Le conte littéraire dérive directement du conte populaire. Ce dernier appartient à la littérature orale et reste le plus souvent anonyme, alors que le conte littéraire est le fruit d'une véritable création littéraire et peut donc être facilement rattaché à un auteur, à une époque ou encore à un mouvement.

Parmi les auteurs moralistes se trouve Charles Perrault, chef des Modernes au cours de la fameuse querelle qui les oppose aux Anciens. À travers ses Contes (« La Belle au bois dormant », « Le Chat botté », « Cendrillon », etc.), il délivre un enseignement à ses lecteurs selon le précepte classique de l’utile dulci (= « joindre l’utile à l'agréable »).

L’aspect plaisant des contes est renforcé par les nombreuses gravures de Gustave Doré, qui illustrent les textes.

Le Petit Chaperon

rouge, gravure de Gustave Doré, 1883.

Le Petit Chaperon

rouge, gravure de Gustave Doré, 1883.

C’est l'âge d'or du conte philosophique. Empruntant au conte populaire son cadre intemporel et utopique, les auteurs jouent sur son possible sens allégorique pour transmettre un message politique ou moral. C'est le but des contes philosophiques de Voltaire (Zadig, Micromégas, Candide, etc.).

C'est aussi à cette époque qu'apparaissent les premiers contes fantastiques, notamment avec Jacques Cazotte (Le Diable amoureux, 1772). Ce type de conte connait son véritable essor au siècle suivant. Cette dérivation est rendue possible par l'essence merveilleuse du conte à ses origines.

C'est à l'époque romantique, et principalement en Allemagne, que le conte est adopté comme modèle littéraire et considéré comme un genre à part entière. Les contes des frères Grimm ressuscitent le merveilleux des contes populaires.

Nombreux sont les écrivains qui adoptent la forme du conte pour renouer avec la tradition orale : Charles Dickens (Contes de Noël, 1843), Hans Christian Andersen (Contes et ses Nouveaux Contes, 1835-1872), Alphonse Daudet (Contes du lundi, 1873), Émile Zola (Contes à Ninon, 1864), Honoré de Balzac (Contes drolatiques, 1855), Alfred de Musset (Contes d'Espagne et d'Italie, 1829), Charles Nodier (La Fée aux miettes, 1832).

Le conte fantastique se développe à cette époque, notamment sous la plume de Guy de Maupassant avec « Le Horla », « Sur l’eau », « La morte » ou les contes merveilleux et fantastiques d’Edgar Allan Poe, traduits par Charles Baudelaire. Ces contes jouent avec le lecteur, créant une atmosphère pesante, inquiétante et surtout étrange.

Au XXe siècle, tandis que la plupart des écrivains négligent la forme narrative, Italo Calvino retrouve la saveur des contes facétieux et de la parabole.

Dans Le Baron perché (1957), Calvino montre un jeune garçon qui, vivant dans un arbre, refuse la vie du monde extérieur, juché sur des branches et jetant des regards ironiques.

Jorge Luis Borges livre les contes labyrinthiques de Fictions (1944), Marcel Aymé écrit les Contes du chat perché (1934) et Jacques Prévert des Contes pour enfants pas sages (1977).

Parallèlement, on voit fleurir sur le marché de l'édition pour la jeunesse une quantité surprenante d'ouvrages illustrés de contes pour enfants.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !