Le centre historique de Rome de la fin de l'Empire romain à 1870

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Mais Rome désigne aussi une époque (« À l’époque de Rome » désigne clairement la Rome antique) et une civilisation (« le mode de vie romain », « la religion romaine » désignent le mode de vie des Romains ou leur religion dans l’antiquité).

Pourtant, Rome n’a pas connu que la gloire de l’Empire romain ou la puissance pontificale. Elle a connu l’affaiblissement, le repli, la dégradation à plusieurs reprises dans son Histoire : la chute de l’Empire romain ou le déclin du monde méditerranéen aux 18e et 19e siècles sont les épisodes les plus significatifs de la déchéance romaine. Peuplée de 1 200 000 habitants au temps de sa splendeur impériale, la ville n’est plus qu’une grosse bourgade provinciale de 200 000 habitants au 19e siècle.

|

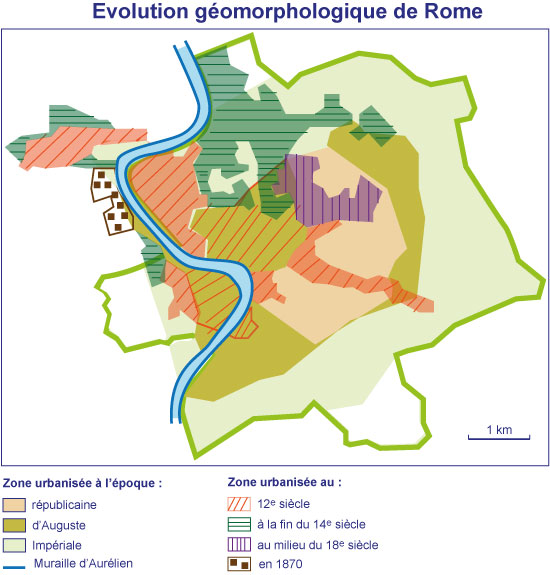

| Doc.1. Carte montrant l'évolution géomorphologique (= analyse des paysages, à travers l'histoire et l’évolution naturelle et géopolitique) de Rome |

Ce constat nous conduit à une double question :

- Comment une ville qui perd son statut peut-elle surmonter la disparition de ce qui a fait sa puissance, sa réputation et sa beauté ?

- Comment se maintient ou se transforme la pérennité urbaine ?

- Quelles stratégies patrimoniales une ville met-elle en œuvre pour rester la « ville éternelle » tout en devenant une ville durable ?

- l’édit de Constantin de 313 fait de la religion chrétienne la religion officielle de l’empire. Rome en est naturellement le centre ;

- la création de la « nouvelle Rome » (la future Constantinople), distante de 1 300 km, prive Rome de son rôle de capitale exclusive dès 330 ;

- Rome faisait figure de cité invincible. Le sac de 410 par Alaric et les Wisigoths ternit durablement l’image de la ville.

Grégoire le Grand fait assumer, au 5e siècle, un triple rôle à la ville de Rome :

- un rôle d’organisation de l’Église occidentale,

- un rôle de centre des missions en Europe vers l’Europe occidentale et orientale,

- un rôle de guide spirituel des populations germaniques converties.

On procède au redécoupage administratif des 14 régions augustéennes en 7 régions ecclésiastiques. En 552, Justinien impose à l’évêque de Rome l’approvisionnement de la ville, ce qui lui permet de s’attribuer des fonctions nouvelles et de s’affranchir de l’Empire byzantin. Un faux de Constantin est élaboré par l’entourage de Paul Ier pour attester que le pape aurait un droit sur Rome et de vastes territoires ; ce faux est à l’origine de tensions qui se poursuivent jusqu’au schisme de 1054.

- la papauté fait le choix du site du Vatican, lieu du martyre de Pierre au détriment du Latran, ce qui montre la vocation universaliste de Rome.

- Les papes suivants sont des bâtisseurs qui renforcent, par la rénovation urbaine du centre historique, le pouvoir de Rome : on bâtit la cité léonine du Borgo autour de Saint-Pierre, un pôle administratif et curial (qui concerne le Sénat) autour de la basilique et le palais du Vatican. Sixte IV se fait appeler renovator urbis dans le droit fil d'une tradition augustéenne. Pour achever le cycle, Sixte V fait détruire le complexe du Latran dans les années 1586-1588.

|

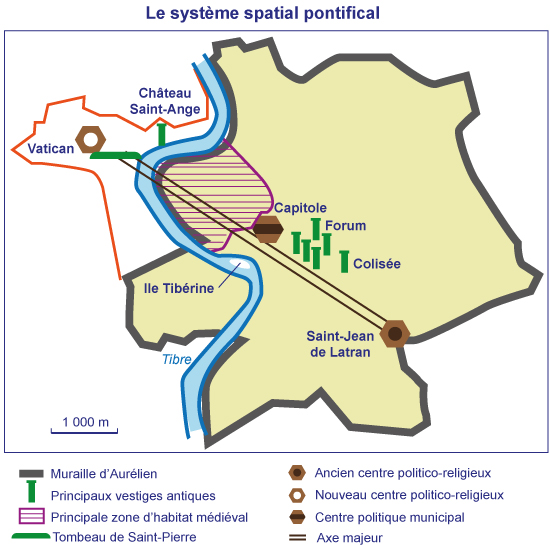

| Doc.2. Rome et son système spatial pontifical |

Il se crée ainsi un « système spatial pontifical » associant Rome et le Pape, même si les papes résident moins de la moitié du temps à Rome au cours des 12e et 13e siècles et que l’épisode du transfert de la papauté à Avignon nuance cette association.

- La prise de Constantinople en 1453 constitue un tournant : l’islam menace la chrétienté en Méditerranée et Rome en est de fait affectée.

- La menace protestante est la plus concrète : le mouvement de Réforme se construit notamment autour d’une critique de la papauté et de Rome, chez Luther, Erasme ou Rabelais qui détournent la devise SPQR (Senatus Populusque Romanus) en « Si Peu Que Rien ».

• Rome devient donc la capitale des catholiques plus que de la chrétienté

Cette période est aussi pour Rome celle d’une perte de puissance à l’échelle italienne : les villes du nord de l’Italie s’affirment démographiquement, économiquement et culturellement avec la proclamation de Florence comme capitale de la Renaissance à l’époque du Quattrocento grâce au mécénat des Médicis.

C’est enfin une période de perte de puissance à l’échelle européenne : le dynamisme commercial du Nord de l’Europe et la constitution d’États puissants en Europe contribuent à l’affaiblissement de Rome. Le paroxysme est atteint avec le sac de Rome en 1527 par les troupes de Charles-Quint : le mythe de l’invulnérabilité de la ville est brisé. La ville est même désacralisée.

Elle accueille les artistes byzantins après la chute de Constantinople et récupère de fait un peu de « romanité ». Deux papes issus de la famille des Médicis (Léon X, puis Clément VII) accueillent des poètes, des peintres comme Michel Ange, Raphaël et réorganisent l’université romaine.

Paul III Farnèse commande à Michel-Ange les fresques de la Chapelle Sixtine et l’aménagement de la place du Capitole. C’est cette politique de mécénat qui est à l’origine du palais Farnèse.

• Rome devient le foyer du baroque de 1600 à 1680

Pour répondre aux accusations des protestants par la surenchère, on commande au Bernin le baldaquin de Saint-Pierre et les colonnades de la place Saint-Pierre.

|

| Doc.3. Architecture baroque : colonnade de la basilique Saint Pierre realisé par Gian Lorenzo Bernini |

Rome est au cœur de la croisade urbanistique de Sixte Quint (1585-1590). Rome devient alors un vaste chantier :

- réorganisation du Borgo pour mieux relier la ville religieuse et la ville proprement dite,

- urbanisation de la zone collinaire,

- création de percées reliant les sept basiliques principales par de nouvelles rues : développement en étoile à cinq branches faisant de la ville un système sacré et une image de pouvoir spirituel. Ce plan illustre la construction d’une ville chrétienne idéale avec des places, de nouvelles portes et un vaste système de parcours processionnels.

|

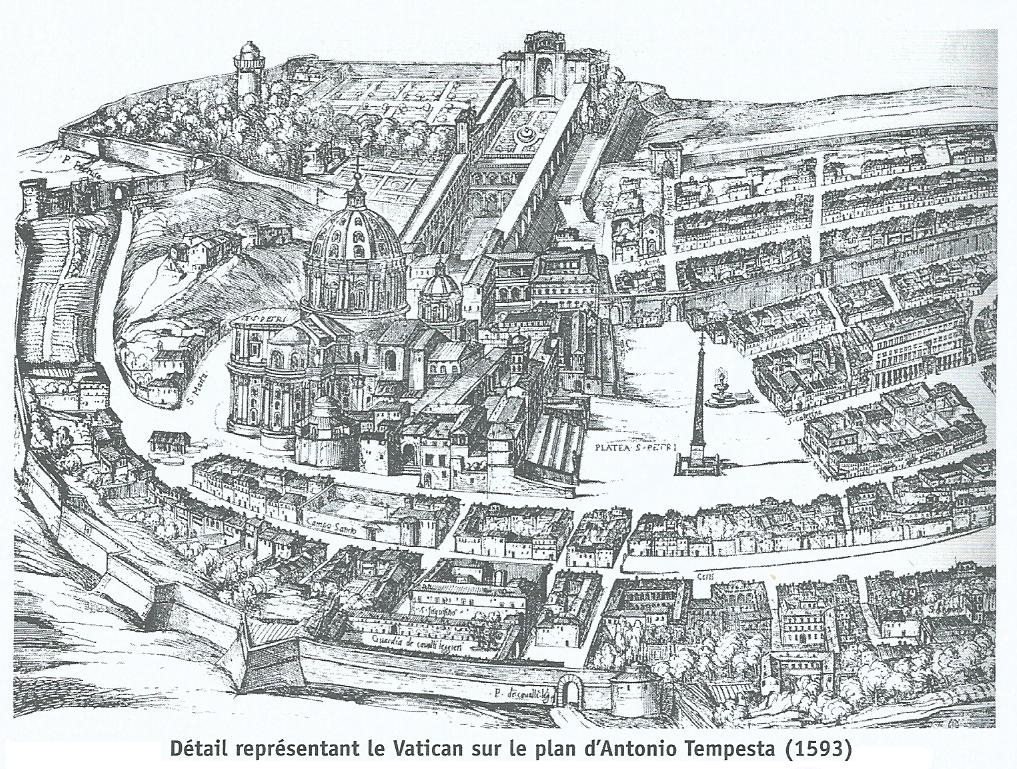

| Doc.4. Détails représentant le Vatican sur le plan d'Antonio Tempesta (1593) |

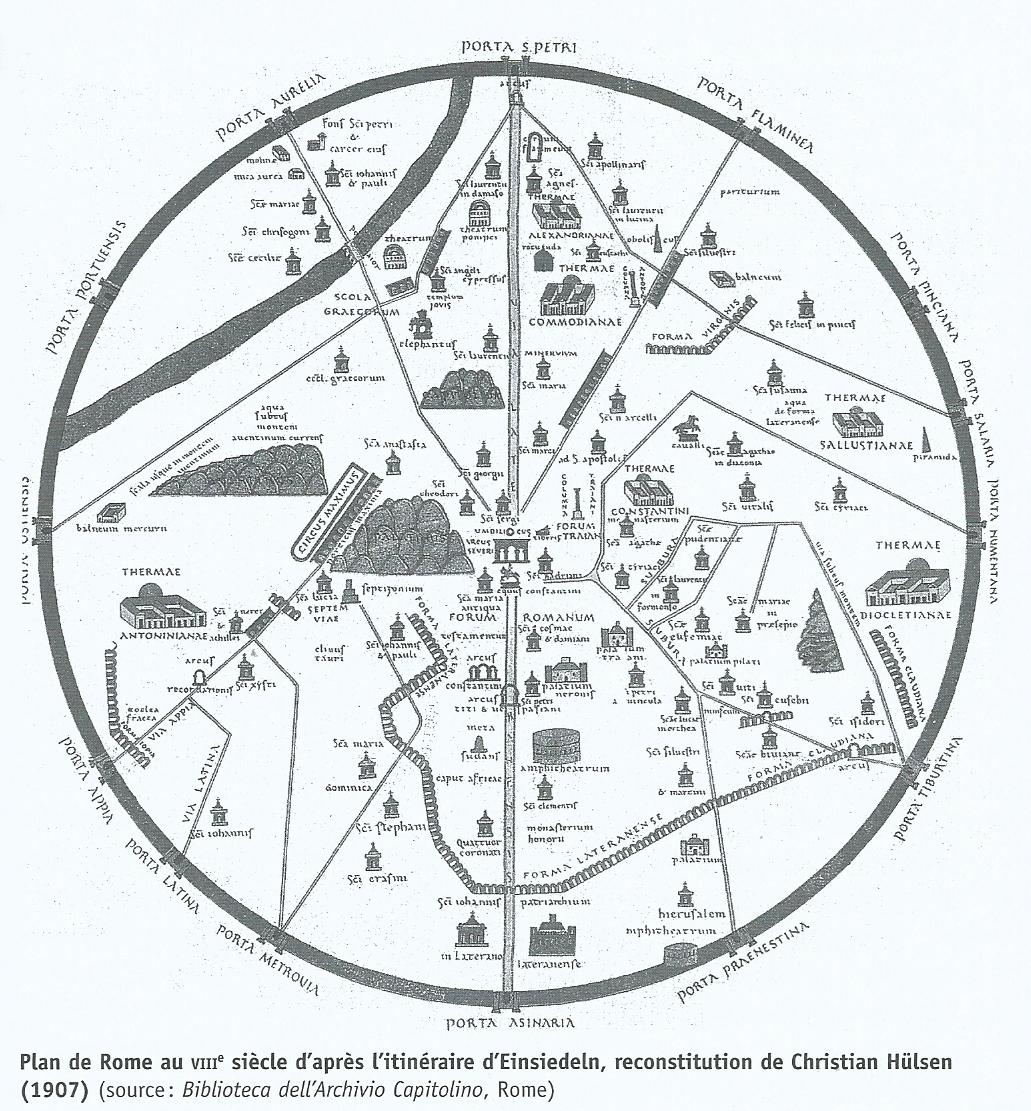

Les artistes proposent une nouvelle représentation du centre historique de Rome : le plan d’Einsiedeln représente la centralité romaine par une topographie mentale en associant la ville à l’image de la perfection du cercle ou du miroir.

|

|

Source : Biblioteca dell'Archivio

Capitolino, Rome Doc.5. Plan de Rome au 8e siècle d'après l'itinéraire d'Einsiedeln |

Cette stratégie se traduit dans l’espace par des transformations du centre historique de Rome :

- Le Château Saint-Ange, ancien mausolée d’Hadrien perd sa fonction en 590 au profit d’une fonction militaire. En 1452-1453, Nicolas V fait ériger une statue de Saint-Michel pour recouvrir cette double vocation impériale et militaire.

- Des bâtiments médiévaux sont rasés et reconstruits comme la Basilique Saint-Pierre.

- On ajoute des marbres antiques sur la façade du Palais Farnèse et on fait poser des croix sur les obélisques antiques.

- L'exemple le plus frappant : on érige une statue de Saint-Pierre sur la colonne Trajane.

|

|

|

| Doc.6. Vue du château saint Ange | Doc.7. La colonne de Trajan |

Doc.8. Art baroque : Fontaine des

Quatre Fleuves,

place Navone

|

On cherche également à valoriser et instrumentaliser les édifices glorieux :

- On construit Rome comme miroir du monde : la fontaine des Quatre Fleuves de la place Navone est par exemple un modèle de représentation du monde dans un monument du Bernin.

- On lance un mouvement de renouveau processionnel à travers l’instauration du jeudi-gras qui réunit jusqu’à 6 000 personnes en 1686 à son apogée : le parcours est construit autour de Rome pour passer par les sept basiliques mais c’est aussi un parcours allégorique autour du monde chrétien : urbi et orbi.

|

| Doc.9. Parcours allégorique autour du monde chrétien |

Il n'en reste pas moins que chaque époque a cherché à s'approprier la puissance symbolique du centre historique de Rome pour affirmer ou créer de toute pièce une continuité historique avec la Rome impériale. Cette distorsion de l'Histoire a conduit les papes à transformer les édifices impériaux ou à les récupérer pour se faire les descendants des empereurs romains.

Cette tendance lourde permet à la ville de Rome de continuer à exercer une fascination symbolique sur ses contemporains même si elle n'est plus que l'ombre de la ville d'Empire. À la fin du 19e siècle, la sécularisation des relations internationales et l’affirmation des États modernes vont être à l’origine d’un nouveau choc pour Rome dont le centre, les fonctions et l’image vont être transformés.

- Rome éternelle, les métamorphoses de la capitale, Géraldine Djament-Tran, Belin, 2011.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !