De la « ville éternelle » à la ville durable : 1870 à nos jours

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

L’Italie a connu successivement trois capitales en dix ans dans les années 1860 : Turin, Florence et Rome.

Pour la majorité, le passé antique et pontifical justifie le choix de Rome. Mieux, le choix de Rome, symbolisé par l’Urbs (signe de la civilisation romaine) légitime l’Italie et affirme sa place dans le concert des Nations. Rome est investie d’une capacité à forger l’unité de la nation par le caractère historique de son urbanisme. On laisse à Milan et à Turin les centralités fonctionnelles, à Naples la domination démographique.

On étudie aussi l’éventuelle création d’une ville nouvelle administrative, accolée au centre historique, au-dessus de la Domus Aurea avec au milieu une statue géante de Victor Emmanuel II. Mais finalement, Rome devient capitale, presque par défaut.

Dès l’origine, les contemporains constatent l’inadaptation des bâtiments et des rues aux administrations qui doivent s’y installer. A l’échelle urbaine, on exproprie les biens du clergé et on lance des programmes de construction pour gagner de l’espace mais c’est la politique du réemploi qui prévaut. Cette stratégie vise à faire des Rois italiens les successeurs aux pontifes : la résidence du roi est établie au Quirinal, dans l’ancienne résidence d’été du Pape ; c’est l’exemple-type de cette logique qui répond à des impératifs techniques, à une volonté politique d’affirmation face au Vatican et à la situation de la jeune Italie dans la continuité d’une histoire glorieuse. Toutefois, le problème d’inadaptation des bâtiments et d’exiguïté demeure.

|

| Doc.1. Rome s'affirme |

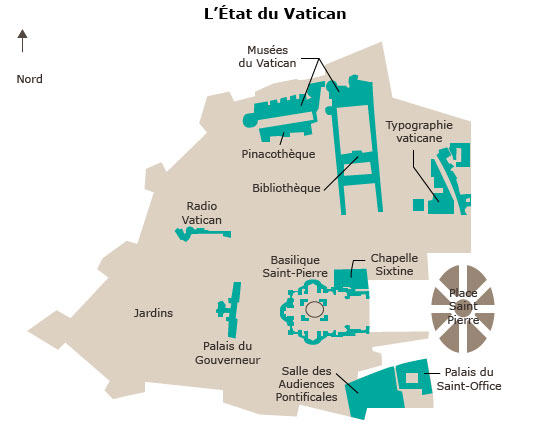

On a laissé la Cité Léonine au Pape mais sans limites fixées (elle comprend le Vatican et le Château Saint-Ange, puis juste le Vatican doté d’un statut d’extraterritorialité). Le Tibre sépare le Vatican et le Quirinal. La papauté envisage de partir mais on privilégie la solution du micro-État pontifical : la frontière est fixée par les accords du Latran. Une ligne-frontière de 3,5 km passe au bord des colonnades du Bernin, place Saint-Pierre, mais il n’existe pas de bornes frontières à proprement parler. L’État pontifical devient une enclave urbaine de 0,44 km2. Le centre historique de Rome réconcilie de fait la Rome pontificale et la Rome italienne.

|

| Doc.2. Plan de l'état du Vatican |

Cela a des conséquences au plan urbanistique : Rome est dépourvue de quartiers neufs et se caractérise par de nombreuses zones non construites à l’intérieur de ses murailles (1/3 des 1 400 hectares de sa superficie). On y compte en outre plus de 20% d’édifices religieux et la ville est privée de banlieue.

Le passé architectural de la ville apparaît à la fois comme un atout patrimonial et touristique et une contrainte d’aménagement.

Cette appropriation se fait en opposition à la Rome pontificale et autour de la concurrence pour l’héritage antique :

- le Janicule abrite le monument à Garibaldi et le monument aux morts de la République romaine.

- Des affrontements éclatent lors de l’inauguration symbolique de la statue de Giordano Bruno sur le Campo dei Fiori, le 9 juin 1889, un dimanche de Pentecôte.

- Des affrontements éclatent entre pèlerinages religieux et laïcs lors de l’enterrement des rois au Panthéon.

Au plan urbanistique, on favorise le réemploi de bâtiments anciens ou l’imitation. En 1911, le Vittoriano (construit en face de Saint-Pierre en hommage à Victor-Emmanuel) met en scène des allégories de la nation et fait de la figure du roi un héros à l’antique. Il abrite le musée du Risorgimento, montrant la vocation nationale du bâtiment.

Risorgimento (en italien « renaissance » ou « résurrection ») : période de l’histoire italienne de la seconde moitié du 19e siècle au terme de laquelle les rois de la maison de Savoie unifient la péninsule.

Le régime fasciste utilise le centre monumental de Rome, le Colisée notamment, à des fins de manifestations de masse et pour créer un lien entre le régime mussolinien et l’Empire romain. Cette politique mêle des symboles antiques (fête de la naissance de Rome tous les 21 avril) et la mémoire du fascisme (célébration de la marche sur Rome de 1922) dans le cadre du décor du centre historique.

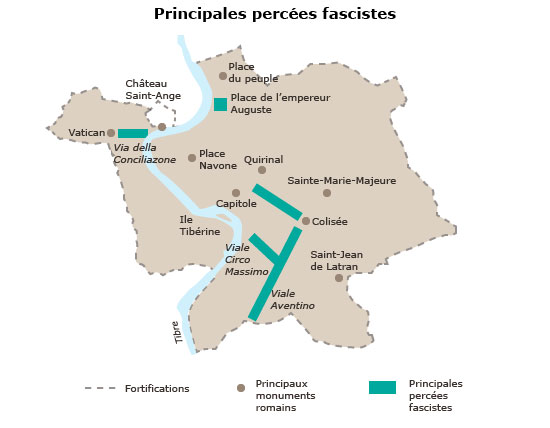

Cette politique ouvre des voies monumentales au mépris de certaines périodes architecturales : la Via Della Conciliazione, percée en signe de réconciliation avec le pouvoir papal, passe par le quartier médiéval du Borgo. Les quartiers populaires souffrent aussi des grandes percées fascistes; les travaux sont souvent l’occasion d’envoyer la population vers des quartiers périphériques comme les borgates, souvent sous-équipés.

De manière générale, le pouvoir fasciste s’attache au respect des œuvres d’art mais pas au tissu urbain.

|

| Doc.3. Localisation des principales percées du pouvoir fasciste |

Ce centre historique est classé :

- une première fois en 1980 par l’UNESCO : la zone retenue est alors l’espace défini par les limites de l'enceinte fortifiée dite du mur d'Aurélien, construit de 272 à 282.

- En 1984, on ajoute le Vatican à ce classement.

- En 1990, l’UNESCO intègre les trois monuments extra-territoriaux que sont les basiliques de Sainte-Marie-Majeure, de Saint-Jean-de-Latran et de Saint-Paul-hors-les-Mur. Elle y inclut aussi des édifices remarquables comme le palais du Santo Uffizio, le palais de Propaganda Fide, le palais Pio, le palais des Convertendi, le palais Maffei (Palazzo della Pigna), le palais de San Callisto à Trastevere, le palais de la Chancellerie, et le palais dit des Propilei.

Non seulement le processus de patrimonialisation touche le centre historique mais la notion de centre historique elle-même est rediscutée et étendue :

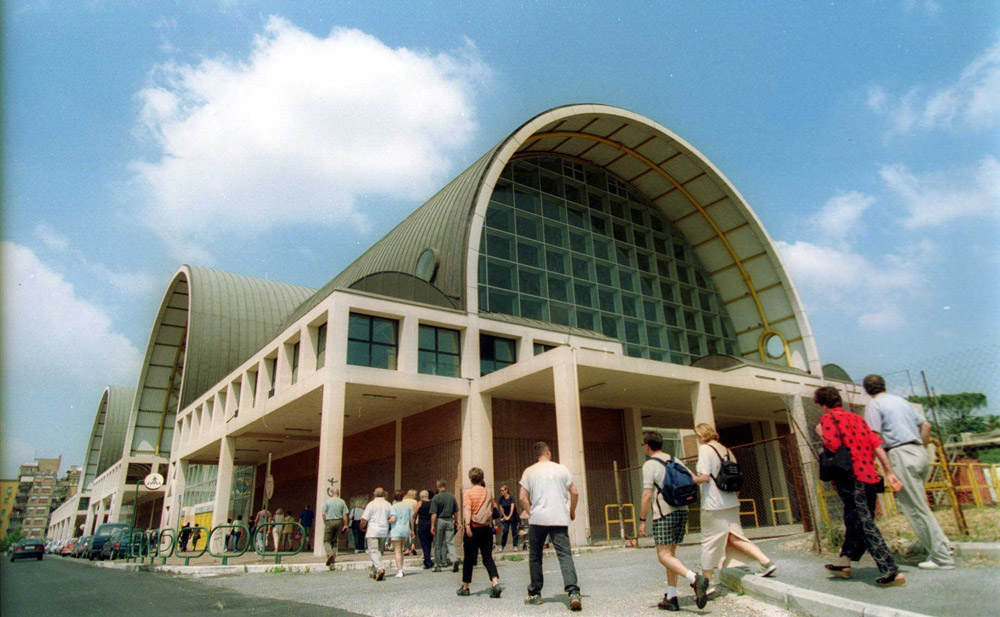

- des infrastructures culturelles nouvelles sont développées en périphérie ;

- on valorise le patrimoine industriel du quartier Ostiense. Ouverture de la Centrale : Montemartini, symbole de la reconversion tertiaire et récréative classique des quartiers en friche : l’ancienne centrale hydroélectrique accueille des statues antiques ;

- de grands projets patrimoniaux et touristiques ont vu le jour, comme le projet des Fori ;

- On requalifie des quartiers industriels, on intègre l’art contemporain à l’image de la ville.

|

| Doc.4. L'Air Terminal dans le quartier Ostiense |

De manière générale, Rome essaie de se promouvoir au-delà de son centre historique en étendant la notion de centre historique à la notion de ville historique.

• L’image de Rome s’est améliorée à la faveur du jubilé de l’an 2000 : celui-ci a justifié de grands travaux qui ont permis de moderniser la ville et de renforcer son attractivité. 82% des Italiens déclarent avoir une image positive de la capitale selon un sondage de novembre 2002. Le jubilé a été l’occasion d’un vaste remodelage urbain dont ont bénéficié en premier lieu les bâtiments historiques : 30% des financements sont allés à des bâtiments historiques civils.

On peut citer diverses actions :

- la création de zones piétonnes ;

- la requalification des zones entourant les basiliques majeures ;

- l’amélioration du réseau de transports (une nouvelle gare et trois nouvelles stations de métro dont « Musée du Vatican ») ;

- la création de bâtiments modernes comme l’auditorium de Renzo Piano.

|

| Doc.5. L'auditorium Parco della Musica à Rome |

• L’image est aussi le résultat d’une stratégie : Rutelli, le maire de Rome, tente de moderniser l’image de la « Ville Éternelle » en lançant notamment une campagne informatique.

• La réforme constitutionnelle de 2001 précise toutefois que « Rome est la capitale de la République » du fait des contestations et des critiques faites à l’encontre de la capitale.

• A l’échelle européenne

Rome est vecteur de deux piliers de la civilisation européenne : la civilisation gréco-romaine et la chrétienté.

Rome a aussi été le théâtre de la signature de l’acte de naissance de la CEE (Communauté économique européenne) par les traités de 1957. La Constitution européenne de 2005 a été signée au Capitole.

Rome fait aussi figure par certains aspects de capitale patrimoniale de l’Europe.

• A l’échelle mondiale

Rome est rendue populaire par le patrimoine : la mondialisation de la ville passe beaucoup par le patrimoine et le tourisme. Rome compte parmi les premières villes touristiques du monde :

De nouveaux musées ont été créés (Macro, Maxi, Ara Pacis), répondant aux nouvelles exigences internationales et architecturales. Les anciens musées (musées Capitolins, les plus anciens d’Europe) ont été transformés, modernisés et répondent désormais aux normes mondiales.

|

| Doc.6. Musée de l'Ara Pacis Augustae à Rome |

Cette durabilité est moins le fait du renouvellement urbain que de la conservation des héritages antiques et pontificaux. La manipulation du temps et l’élimination des références aux périodes obscures a permis aux Italiens de construire « trois Rome » :

- La Rome antique, capitale d’Empire.

- La Rome pontificale, cœur de la chrétienté puis de la catholicité.

- La Rome capitale, d’abord mal-aimé et aujourd’hui mieux acceptée à l’échelle de l’Italie.

Ces trois Rome ne sont pas dissociées. Elles font système dans la stratégie de réemploi des bâtiments passés, fil rouge de la construction et du maintien du patrimoine du centre historique de Rome.

Aujourd’hui, il est intéressant de constater que le classement en trois temps de Rome au patrimoine mondial de l’UNESCO ne sclérose pas la notion de patrimoine ou de centre historique. Au contraire, Rome cherche à étendre son empreinte et son centre historique à d’autres quartiers et à d’autres conceptions du patrimoine. Paradoxalement, certains quartiers périphériques, comme les Borgate, sont l’objet de revendications de la part de leurs habitants pour devenir à leur tour des éléments du patrimoine historique de la ville de Rome.

Pour reprendre les mots célèbres d’Italo Calvino, « La ville de Léonie se refait elle-même tous les jours ».

- Rome éternelle, les métamorphoses de la capitale, Géraldine Djament-Tran, Belin, 2011.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !