Étude de cas : Georges Clémenceau

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Animé d’un tempérament puissant, il combat vigoureusement l’Église et le colonialisme de Jules Ferry. Dans le même temps, il participe à la création de la Société des droits de l’Homme et du citoyen. Il devient l’une des personnalités politiques incontournables des débuts de la IIIe République.

|

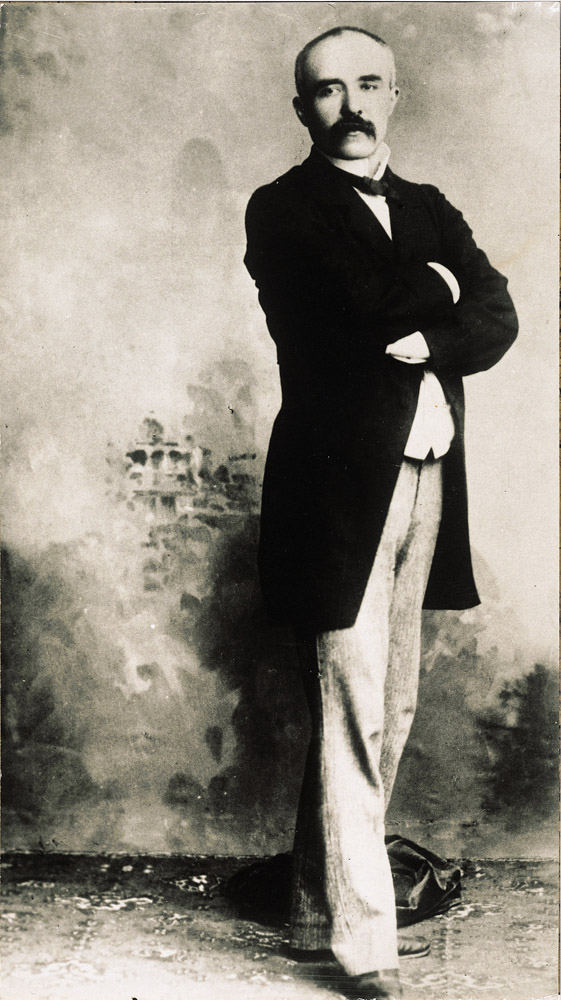

| Doc. 1. Georges Clémenceau dans les années 1880 |

Élu sénateur en 1902, il entre au gouvernement en 1906 en tant que ministre de l’Intérieur puis président du Conseil. Les répressions qu’il dirige à l’encontre des viticulteurs du Midi lui valent le surnom de « premier flic de France ». En 1913, Georges Clémenceau fonde le journal L’Homme libre, qui devient L’Homme enchaîné l’année suivante pour protester contre la censure.

Alors que la Première Guerre mondiale est engagée, il continue d’être à l’écart du pouvoir. Il parvient néanmoins à s’exprimer par l’intermédiaire de la Commission sénatoriale de l’armée pour condamner le défaitisme :

« Notre but est de vaincre ; pour l’atteindre, il faut le courage de choisir la voie du devoir et d’aller tout droit devant soi ».

Son principal objectif est de remonter le moral des troupes pour atteindre la victoire. Pour cela, il visite les poilus qui le surnomment « le Vieux ». Parallèlement, il lance un nouvel emprunt de 10 milliards et obtient la confiance et le soutien de la Chambre des députés. Sur le front, il obtient l’unification du commandement allié entre les mains de Foch.

|

| Doc. 2. Georges Clémenceau sur le front avec son fils en 1916 |

Le 11 novembre 1918, à la signature de l’armistice, il reçoit du Parlement l’hommage de la patrie. Il est vu comme l’un des grands sauveurs de la France : il est le « Père la Victoire ». En ce jour important, il déclare : « Nous avons gagné la guerre ; maintenant, nous devrons gagner la paix, et ce sera peut-être encore plus difficile ».

|

| Doc. 3. Georges Clémenceau lors de la signature du Traité de Versailles |

Finalement, Clémenceau déçoit car il ne parvient pas à obtenir les annexions qu’il désirait. Il impose néanmoins des conditions humiliantes à l’Allemagne qui feront naître un désir de revanche bientôt exacerbé par la propagande nazie. En politique intérieure, il tente de gagner une nouvelle popularité en faisant voter la loi sur la journée de 8 heures.

Le 18 janvier 1920, il présente la démission de son cabinet. Les Chambres, qui préfèrent Deschanel, lui ferment les portes de la présidence de la République. Il se retire de la vie politique et meurt le 24 novembre 1929 à Paris.

Nommé à la tête du gouvernement, il mobilise à nouveau les troupes et parvient à conduire le pays à la victoire. Après avoir imposé des conditions humiliantes envers l’Allemagne lors du traité de Versailles, il démissionne et se retire de la vie politique.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !