Tous les matins du monde : deux auteurs et une oeuvre

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

|

| Doc. 1 : Pascal Quignard |

1948 : Naissance de Pascal Quignard, dans une famille de grammairiens et de musiciens. Ses parents sont professeurs de lettres classiques. Son enfance et son adolescence sont marquées par des périodes de mutisme et d’anorexie dont il se libèrera par les études philosophiques, la lecture et la musique qu’il pratique comme violoncelliste, violoniste et altiste.

1976 : Il est employé comme lecteur chez Gallimard, chez qui il publie deux romans : Le Lecteur, puis Carus.

1986 : Il publie Le Salon du Wurtenberg et Les Escaliers de Chambord qui le font connaître du grand public. Il devient alors secrétaire général pour le développement éditorial chez Gallimard.

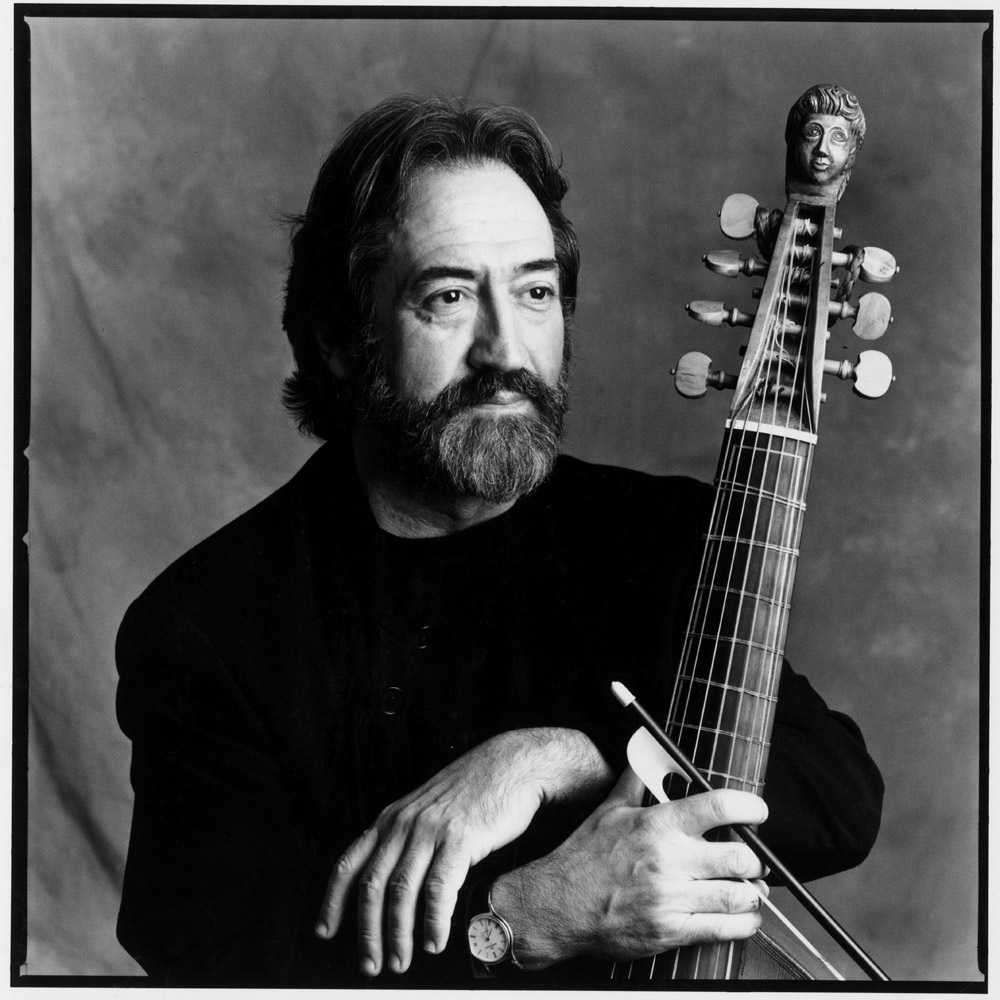

1991 : Il participe à la vulgarisation de la musique baroque, aux côtés de Jordi Savall (célèbre violiste, violoncelliste et chef de chœur catalan spécialiste de la musique du moyen-âge au 19e siècle, avec une préférence pour la période baroque).

Il écrit le roman Tous les Matins du monde adapté au cinéma par Alain Corneau avec Jean-Pierre Marielle et Depardieu, père et fils. Cette œuvre assure la réputation de Quignard comme l’un des auteurs incontournables du siècle et suscite l’intérêt du public pour la musique baroque.

1997 : Après avoir renoncé à sa carrière éditoriale et musicale, Quignard tombe malade et écrit Vie secrète, dans lequel on peut lire son amour des mots :

« Lire en rejetant du sang est malcommode mais lire en mourant est possible. »

Cette œuvre est emblématique de l’importante production de Quignard dans le sens où elle mêle tous les genres : la théorie, l’essai, le traité, la fiction, le conte, le rêve, la poésie, le journal intime…

En effet, ses écrits sont très nombreux et variés. Quignard affirme :

2006 : Quignard réédite l’ensemble de son œuvre diverse et complexe, néanmoins unie autour d’un thème fondamental : la vie, de la scène primitive de la conception jusqu’à la scène ultime, qui réunit Eros (Dieu du désir et de la vie) et Thanatos (Dieu de la mort).

Après avoir envisagé une carrière musicale de jazz, il entre à l’école cinématographique de l’IDHEC.

1968 : Il apprend le métier de réalisateur comme stagiaire puis va cosigner un scénario en 1973 avec Nadine Trintignant.

Années 70-80 : Le début de sa carrière se tourne vers le genre policier, proche du film noir américain mais en approfondissant la psychologie des personnages. Après plusieurs succès, il réalise un film mémorable, Série Noire avec Patrick Dewaere, Marie Trintignant, Bernard Blier…

Années 80-90 : Corneau multiplie les expériences cinématographiques : l’adaptation d’un roman historique (Fort Saganne), ou d’un récit autobiographique (Stupeur et Tremblements) ; une quête initiatique en Inde (Nocturne Indien), des policiers… Il refuse l’étiquette d’un genre bien déterminé.

1991 : La sortie en salle de Tous les Matins du monde lui apporte le César du meilleur réalisateur. Il remporte un succès public et un engouement critique surprenant.

2004 : Son œuvre est distinguée par le prix René Clair. Ses choix se portent vers la mise en scène de l’homme dans toutes les cultures, toutes les époques, tous les engagements…

2010 : Il reçoit le prix Henri-Langlois pour la diversité subtile de ses choix et genres, pour l’analyse psychologique des personnages en quête de leur propre réalisation…

Il meurt des suites d'un cancer des poumons en août 2010.

Alain Corneau formule le projet de « faire un film dont toute la chair soit musique ». Il est admiratif de la musique baroque durant les fastes de Versailles sous le règne du Roi Soleil.

• À l’origine, un roman ?

Corneau rencontre Quignard qui a déjà écrit sur ce même thème La Leçon de musique. L’écrivain propose la rédaction d’un roman qui se centrerait davantage sur la musique de chambre et l’ambiance austère des jansénistes, loin du faste de la cour de Louis XIV.

• À l’origine, une musique ?

Jordi Savall est pressenti pour écrire un scénario musical, et adapter certaines pièces de Marais et Sainte Colombe, en fonction des scènes du film. Ainsi, le musicien a du travailler la dernière interprétation de La Rêveuse de Marin Marais non pas avec la recherche d’une perfection musicale mais comme un acteur : il doit interpréter la fragilité de l’amant qui se sait à l’origine de l’agonie de la jeune femme.

Comme le confie Sainte-Colombe : « La musique est simplement là pour parler de ce dont la parole ne peut parler. »

|

| Doc. 2 : Jordi Savall |

Né en 1656, il devient chanteur à la Maîtrise de Saint Germain l’Auxerrois où il interprète le Service de la défunte Reine Mère. À seize ans, il décide de partir pour suivre les cours du célèbre pédagogue Monsieur de Sainte Colombe. À dix-neuf ans, il est engagé par Lully pour jouer dans l’orchestre de l’opéra au Palais Royal. À 20 ans, il est qualifié de « musicien de Roi ». Il se consacre à l’opéra et à la composition le reste du temps puis prend la direction de l’orchestre à 49 ans. À la fin de sa vie, il se retire du monde pour une approche plus intime de la musique…

• Sainte Colombe

Sainte Colombe est un musicien virtuose de la viole et pédagogue recherché, dont on ne sait ni les dates de vie et de mort, mais seulement qu’il se tint éloigné de la cour et de ses virtuosités pour préférer l’intimité de la musique de chambre. La position janséniste que lui confèrent le romancier et le cinéaste n’est en rien avérée, mais seulement justifiable par cette attitude de retranchement austère.

• Musique de chambre et musique de cour

La musique du Roi participe du décorum (conventions et apparences protocolaires) de la cour dans ce qu’on appelle les œuvres de décor ou de cérémonie religieuse, la musique de chambre virtuose… (Par exemple, La Marche pour la cérémonie des Turcs que fait répéter Marais dans une galerie baroque du palais.) Le personnage est parvenu à une fonction émérite dans la cour.

En revanche, les musiciens comme Sainte Colombe témoignant d’une certaine indépendance musicale déplaisent à la cour. Le refus du personnage de venir à la cour pour lui préférer des concerts privés s’inscrit dans une démarche libre et indépendante, « anti Versailles », synonyme d’un renoncement à toute reconnaissance officielle.

Le jeune Marin Marais s’introduit chez Sainte Colombe pour lui demander de lui enseigner la viole, mais il est très vite repoussé par le musicien aigri devant le succès du jeune « musicqueur » à la cour. Marais revient en cachette et épie son maître, tout en vivant une passion charnelle avec ses filles. Connaissant un succès considérable à Versailles, il délaisse la maison durant plusieurs années pour suivre sa carrière et se marier.

À la demande de Toinette, Marais se rend au chevet de Madeleine agonisante, pour lui interpréter son air préféré, La Rêveuse, avant qu’elle ne se donne la mort. Plusieurs années plus tard, il revient espionner son maître pour sauver ses compositions intimes de l’oubli : un soir, il demande une dernière leçon, qui s’avèrera la toute première, une ouverture vers la vraie musique des Pleurs…

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !