Relations entre poésie et musique à la Renaissance

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- les premières fouilles sur le forum romain (1430) exhument une civilisation qui fascine et redonnent vie aux textes anciens.

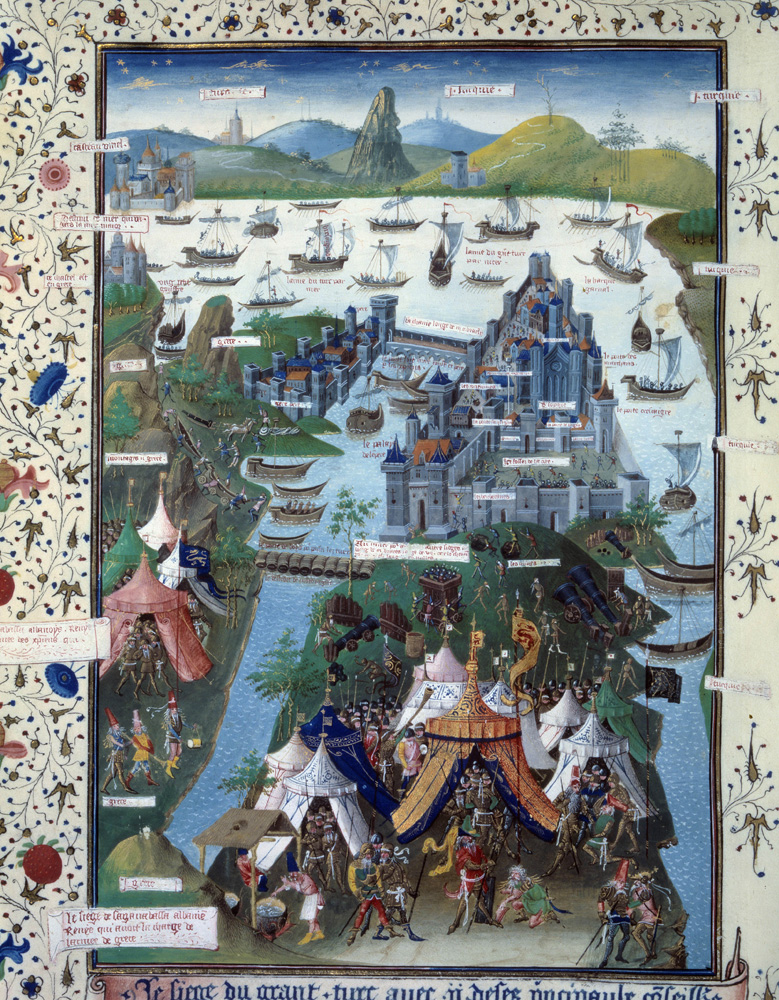

- Suite à la chute de Constantinople (29 mai 1453), de nombreux lettrés byzantins trouvent refuge en Europe, ramenant avec eux de nombreux manuscrits anciens.

- L’invention de l’imprimerie (Gutenberg 1454) permet une diffusion plus grande de la connaissance.

|

| Doc.1. Le siège (prise ou chute) de Constantinople par les Turcs Ottomans de Mahomet II, imprimé. |

S’inspirant des langues anciennes, ces auteurs défendent la langue française. Ils veulent la moderniser pour en faire un outil d’identification à un territoire qui permettra une meilleure diffusion du savoir. Suite aux ordonnances de Villers-Cotterêts (1539), promulguées par François Ier, le français devient la langue officielle du droit et de l'administration, à la place du latin et des dialectes.

|

| Doc.2. François 1er |

Joachim du Bellay rédige en 1549, son manifeste de La défense et illustration de la langue française dans lequel il propose de faire de la langue française une langue élégante et digne. Pontus de Thiard va plus loin et affirme que « l’harmonie et les rimes sont presque d’une même essence. » Il appelle de ses vœux un « poète musicien ou un musicien poète ».

|

| Doc.3. Antoine de Baïf |

Cette union des deux arts où la musique soutient le texte, et le texte souligne la musique, illustre parfaitement l’idéal humaniste du siècle qui se réfère à Platon pour qui musique et poésie s’inscrivent dans un vaste projet métaphysique où l’auditeur perçoit l’harmonie suprême qui régit l’univers. L’Académie de Musique et de Poésie organise des concerts.

Ce travail commun aboutit à la musique mesurée à l’antique, cette forme qui consiste à adapter la mélodie au rythme des vers.

Puis, du Baïf conclut à la possibilité de faire danser et chanter en même temps, utilisant l’harmonie entre poésie, danse et musique tout comme l’avaient fait les Grecs dans leurs tragédies. Cela sera l’origine du style récitatif de la musique sacrée, des ballets de cour, puis de l’opéra du 17e siècle.

Pierre de Ronsard écrit ses poèmes, notamment ses sonnets, pour être mis en musique par Clément Janequin (1485-1558). Ce dernier compose également sur des textes de Clément Marot et influence l’écriture de Rabelais.

Musicien et compositeur majeur de son temps, Clément Janequin s’attache à un réalisme sonore : chants d’oiseaux, bruits de bataille, cris des rues de Paris, qui font écho à la littérature et à la poésie humaniste.

Jacques Arcadelt, élève tout comme Janequin, de Josquin des Prés, est apprécié par Rabelais et Ronsard et met en musique des textes de du Bellay. Jacques Mauduit met en musique les vers d’Antoine de Baïf.

Autour du collège de Coqueret, de l’Académie de Musique et de Poésie, la passion de ces jeunes hommes, sous la protection de leurs souverains, François Ier puis Henri II, va contribuer à renouveler la mousikè.

En Italie, en 1573, la Camerata fiorentina se réunit pour la première fois à Florence où poètes et musiciens florentins poursuivent eux aussi le même dessein que leurs homologues français : créer un art où musique et poésie se mêlent intimement pour véhiculer l’idéal humaniste. C’est le début de l’opéra.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !