Quels modes durables de développement mettre en œuvre ?

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

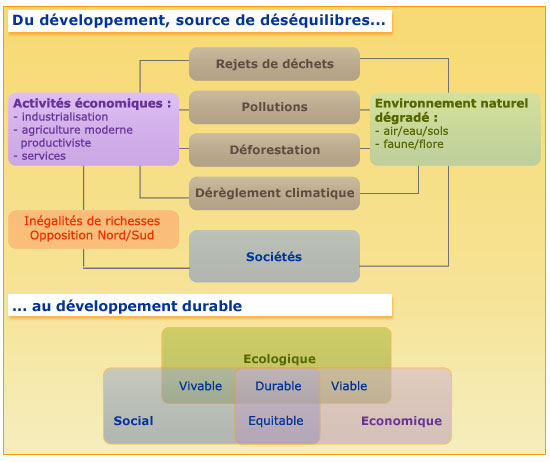

Malgré les progrès réalisés, on s’interroge également sur le déséquilibre croissant de la répartition des richesses. Il s’agit donc d’inciter les entreprises à s’engager dans des démarches de développement durable en développant leur responsabilité sociale et environnementale : mettre en œuvre des modes de production respectueux de l’environnement naturel tout en préservant la capacité à bien vivre, c'est-à-dire créer de la richesse pour tous.

Le but ici est de lutter contre la pauvreté, l’inégale répartition des richesses. Cette lutte doit s’inscrire à toutes les échelles. Il ne s’agit pas seulement de favoriser le développement des pays du Sud, il convient aussi de mieux répartir les richesses à l’échelle des pays riches.

Dans ce cadre, la maîtrise de la mondialisation est indispensable. La mondialisation est le processus de développement et d’accélération des échanges à l’échelle de la planète. L’effort des gouvernements doit porter sur la meilleure intégration des pays en développement à ce processus.

Le grand public prend progressivement conscience de ces risques, surtout dans les pays riches. Al Gore, homme politique américain, vice-président des États-Unis en 1993 et en 1996, sensibilise cette opinion publique grâce à un documentaire, Une vérité qui dérange, qui sort en 2006. En France, des personnalités comme le photographe Yann Arthus- Bertrand, réalisateur de la série La Terre vue du ciel ou du film Home, contribuent à informer les citoyens de ces grands déséquilibres.

Désormais, les politiques de développement s’évertuent à prendre en compte la préservation des milieux naturels. Les choix de développements énergétiques sont repensés (voir thème L’enjeu énergétique) tout comme les politiques de transport, les modes de production agricole. L’objectif, à travers ces politiques, est de placer au cœur des actions la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation des milieux.

L’échelle de décision est aussi celle des régions et des communes. Ainsi, le programme Action 21, défini à Hanovre en février 2000, souligne le rôle des collectivités territoriales. Ces acteurs publics, par l’Agenda 21, déterminent les politiques de développement durable à engager. L'Agenda 21 est un programme d'action pour le développement durable créé en 1992, le numéro 21 vient de 21e siècle. Il met en avant la nécessité de lutter contre la pauvreté, la dégradation de l'environnement et le développement d'une économie solidaire. Ces politiques sont bien sûr variables en fonction des particularités de chaque territoire.

Au centre de la prise de décision, nous trouvons les entreprises et en particulier les plus grandes : les FMN, les firmes multinationales, qui sont implantées à l’échelle planétaire. Ces grandes entreprises sont aujourd’hui plus soucieuses de la question du développement durable et s’attachent, pour certaines, à mettre en œuvre les axes guidant ce développement : elles veillent par exemple à diminuer leur impact négatif sur l’environnement en réduisant les modes de production polluants ou s’engagent à surveiller les conditions de travail des employés dans leurs filiales. Ainsi, l’entreprise Nike se trouve au cœur d’un scandale entre 1997 et 1999 : on lui reproche, à raison, d’employer dans les pays en voie de développement des enfants de moins de 14 ans. L’entreprise américaine, consciente des enjeux, a depuis réorienté ses pratiques et s’investit également dans de nombreux programmes sociaux et caritatifs.

Pour que ces acteurs respectent des règles de production, il faut que d’autres acteurs privés interviennent, exercent des pressions pour faire prendre conscience des problèmes qui se posent. Les ONG, organisations non gouvernementales, ont un rôle essentiel car il s’agit d’associations indépendantes des États. Elles peuvent dénoncer des pratiques à risques sans avoir de compte à rendre. Ainsi, Greenpeace, association qui œuvre pour la préservation de l’environnement, lutte sans relâche contre les dangers représentés par les déchets nucléaires ou contre la pêche intensive visant des espèces menacées.

Dernier acteur privé du développement durable, le citoyen est au centre de la mise en pratique des nouveaux comportements à adopter pour réduire le gaspillage en énergie, la pollution liée aux déchets ménagers, la préservation de la ressource en eau. Il doit être sensible à ces enjeux car il est le dernier maillon de la chaîne, celui qui met en pratique au quotidien ces règles indispensables de fonctionnement.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !