Qu'est-ce que le patrimoine ?

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

- Connaître l’évolution de la notion de patrimoine dans l’histoire.

- Connaître les notions de patrimoine monument et de patrimoine immatériel.

- Le patrimoine est un témoin du passé qui se transmet d'une génération à l'autre, d'une époque à la suivante.

- La notion de patrimoine n'apparaît qu'à la Renaissance, période pendant laquelle l'Antiquité est célébrée. La notion de préservation du patrimoine ancien apparaît.

- En 1945, l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la science et la culture) est créé. Il s’agit de donner une dimension globale au patrimoine, qui devient un patrimoine mondial.

Que transmettre et comment ? Selon les époques, la transmission sera celle de traditions religieuses, de constructions qui ont marqué les temps historiques ou encore plus récemment des valeurs, des modes de vie et un cadre environnemental. La notion de patrimoine et sa transmission ont évolué au cours du temps.

Les peintures rupestre de la préhistoire, dont le sens et la finalité nous échappent, avait peut-être, bien avant l’heure, une dimension « patrimoniale ». Les artistes de Lascaux, il y a 18 000 ans, ont-ils voulu transmettre leurs croyances et des scènes de la vie quotidienne aux générations suivantes ? Si l’idée semble étonnante, personne ne peut affirmer le contraire !

Au Moyen Âge, la notion de patrimoine n’existe pas : les institutions médiévales n’ont pas le souci de la préservation de l’ancien. Des monuments antiques, des statues sont bien au contraire détruites, car elles ne sont pas conformes aux règles de l’Église. La nudité est un péché, et sa mise en scène dans les sculptures des temps païens est vouée à la destruction.

Si, au VIe siècle, le pape Grégoire VI réutilise les demeures des riches patriciens de l’empire pour des raisons pratiques, il invite ses contemporains à détruire les idoles et symboles de l’Antiquité païenne. Le Colysée de Rome est largement endommagé au début du Moyen Âge, et est partiellement reconverti en habitations.

En revanche, l’Antiquité et le Moyen Âge ont développé l’art de la collection d’objets anciens et précieux. De riches particuliers accumulent des biens anciens préfigurant ce que sera plus tard le musée.

Toutefois, la vocation de ces collections n’est pas d’être exposée aux publics, de témoigner, en conservant des objets séculaires pour les transmettre aux générations suivantes.

À Rome, de riches collections se sont constituées à partir du pillage de biens anciens. Ainsi, certains sites grecs sont pillés dès l’époque romaine, comme le sanctuaire de Delphes et ses centaines de statues.

C’est à la Renaissance que la notion de patrimoine se dessine. Cette période de renouveau artistique et des idées s’étire du XVe au XVIe siècle. Une vision nouvelle du passé se façonne : le Moyen Âge est jugé barbare et les édifices manquent de grâce et d’harmonie, la période médiévale est assimilée à celle des Goth, c'est-à-dire aux barbares qui ont englouti l’Empire romain. Cela a donné le terme « gothique », à l’origine péjoratif. En revanche, l’Antiquité est célébrée, elle est considérée comme un véritable âge d’or, c’est une époque que l’on cherche à imiter et à reproduire dans l’Italie du début du XVe siècle. C’est dans ce contexte que la notion de préservation du patrimoine ancien apparaît.

En 1462, un édit papal pour la ville de Rome interdit de dégrader les monuments antiques. Les fouilles archéologiques se multiplient, surtout en Italie. On recherche les traces du passé et les objets antiques. Ainsi, à l’époque du Pape Jules II, vers la fin du XVe siècle, on découvre le Laocoon et la Vénus du Vatican. C’est à cette époque qu’apparaissent les premiers musées, qui sont des collections privées comme celle des papes ou de riches aristocrates. Elles sont, à la différence des accumulations d’objets dans l’Antiquité, accessibles à un public érudit.

Un tourisme se met en place dès la Renaissance. De riches européens et hommes de lettres humanistes voyagent et se rendent à Rome, capitale des arts renaissants, à l’image de Montaigne qui visite de nombreuses collections privées.

Enfin, à la Renaissance, on apporte un soin particulier aux œuvres anciennes et l’on tente bien maladroitement de les restaurer afin de les conserver. Toutefois les techniques de conservation sont bien différentes du travail des restaurateurs actuels.

L’artiste Bramante, surnommé à Rome « le Ruinante », détruit les colonnes antiques de l’ancienne basilique Saint Pierre afin de reconstruire entièrement l’édifice. La louve dite étrusque (qui serait plutôt du XIIe siècle), représentant le mythe originel de la ville de Rome, fondée par Remus et Romulus, se vit ajouter deux enfants au XVe.

La Révolution française est destructrice pour le patrimoine ancien. La période de la monarchie, méprisée par les révolutionnaires, doit être effacée des mémoires. Les destructions et le vandalisme ravagent les édifices anciens. Notre-Dame de Paris est transformée en temple de la Raison et la galerie des rois de la façade est endommagée, des statues sont décapitées, d’autres sont enlevées. En 1794 elle devient finalement un entrepôt à vin.

Les conquêtes napoléoniennes sont une période d’intense pillage lors des expéditions scientifiques, comme en Égypte qui vont remplir les musées d'objets anciens et qui paradoxalement suscite un goût du public pour les antiques et le passé.

Au XIXe siècle, la question du patrimoine occupe une place de plus en plus grande. L’époque romantique célèbre le passé et réhabilite le Moyen Âge, qui fascine les artistes, les poètes et les historiens. Ainsi au début de la monarchie de Juillet, François Guizot va créer la notion de patrimoine historique avec la naissance du corps des inspecteurs des monuments historiques. Il faut désormais protéger activement le patrimoine, et c’est l’État qui en a la mission. Pourtant, les monuments sont bien souvent endommagés et certains menaces de s’effondrer. La question de la restauration de ces derniers est donc au cœur du débat.

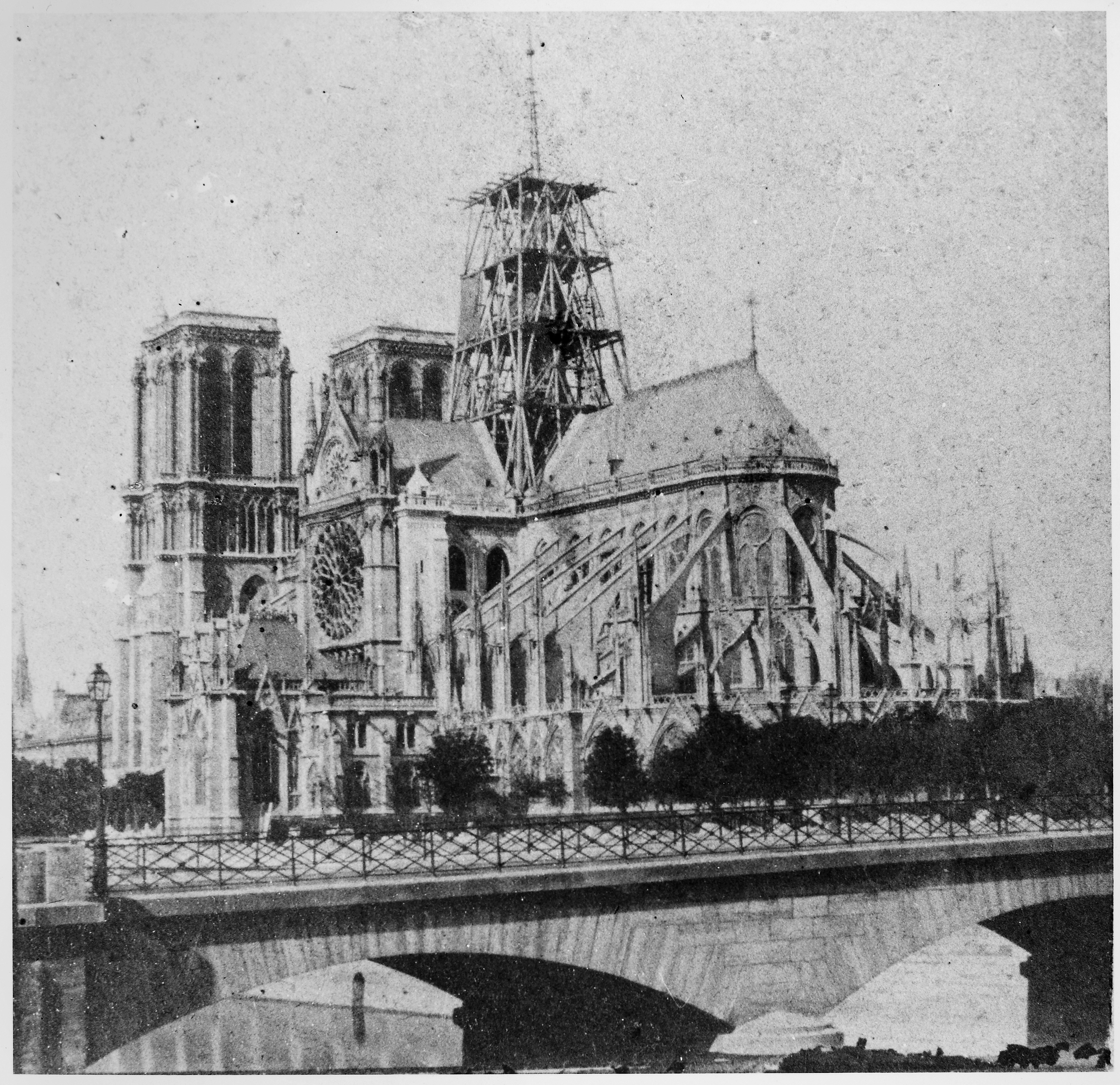

Viollet-le-Duc est à l’origine du grand mouvement de restauration des bâtiments au XIXe siècle. Cette restauration est controversée, car des modifications importantes sont ajoutées au risque de faire disparaître l’authenticité des édifices. Viollet-le-Duc reconstruit la flèche de Notre-Dame de Paris en respectant le style gothique par exemple.

Construction de la

flèche de Notre-Dame, à Paris, pendant la

restauration de la cathédrale par l'architecte

Viollet-le-Duc, dans les années

1850 ǀ © Granger / Bridgeman Images

Construction de la

flèche de Notre-Dame, à Paris, pendant la

restauration de la cathédrale par l'architecte

Viollet-le-Duc, dans les années

1850 ǀ © Granger / Bridgeman Images

À la fin du XIXe et au début du XXe, les techniques de restauration des monuments sont remises en question. La conservation de la mémoire des monuments et du passé doit respecter des règles strictes qui ne doivent pas dénaturer les bâtiments. Il faut pouvoir distinguer les parties originales et anciennes des ajouts récents, le monument historique doit rester authentique

En 1945, dans le cadre de la reconstruction et avec la création d’une gouvernance mondiale représentée par l’ONU est créée l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la science et la culture). Il s’agit de donner une dimension globale au patrimoine qui devient un patrimoine mondial. Les œuvres d’art dépassent les frontières des États et appartiennent à l’humanité entière.

Ainsi, en 1964, l’UNESCO s’engage dans la sauvegarde des temples d’Abou Simbel au Sud de l’Égypte, menacés par la construction du nouveau barrage d’Assouan. Ils sont démontés et déplacés.

Le temple d'Abou Simbel,

en Égypte, reconstruit après avoir

été déplacé à cause de

la construction du barrage d'Assouan

(1966) ǀ © Granger / Bridgeman Images

Le temple d'Abou Simbel,

en Égypte, reconstruit après avoir

été déplacé à cause de

la construction du barrage d'Assouan

(1966) ǀ © Granger / Bridgeman Images

En 1978, les premiers sites sont recensés et classés par l’organisation à l’échelle mondiale. Le nombre de sites classés n’a cessé d’évoluer depuis.

En 2018, 1 121 biens matériels et 508 biens immatériels provenant de 167 pays sont ainsi classés et protégés. Ils appartiennent au patrimoine mondial de l’humanité.

Enfin, la notion de patrimoine évolue, ce ne sont plus seulement des objets et des bâtiments qui constituent des passeurs de mémoire, des témoignages du passé. Les sites naturels spectaculaires et uniques deviennent également un patrimoine. Ceux-ci sont menacés par le développement industriel, urbain et touristique. Les traditions anciennes sont également inscrites sur la liste.

Le repas gastronomique, symbole par excellence de l’art de vivre à la française, mais menacé par le développement de la « malbouffe », est classé sur la liste de l’UNESCO en 2010.

Pourtant, la protection et la promotion du patrimoine sont menacées. À l’échelle des États, les financements ne sont pas toujours suffisants et de nombreux bâtiments sont en péril en raison du manque d’entretien. Dans les zones de guerre, des sites sont pillés ou totalement détruits.

Le groupe radical Daech détruit les œuvres des musées en Irak et en Syrie, dynamite de nombreux sites antiques mésopotamiens comme le temple de Baalshamin à Palmyre ou encore la mosquée de Ninive abritant le tombeau du prophète Jonas. Les statues antiques du musée de Mossoul sont détruites à coups de masse.

Destruction du temple de

Baalshamin par l'État islamique, à Palmyre,

en août 2015 ǀ © Pictures from

History / Bridgeman Images

Destruction du temple de

Baalshamin par l'État islamique, à Palmyre,

en août 2015 ǀ © Pictures from

History / Bridgeman Images

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !