Les contrastes territoriaux à l'intérieur de l'Union européenne

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

|

| Doc. 1. Les contrastes climatiques du continent européen |

La population de l’UE recèle des cultures, des religions et des langues très différentes. On y dénombre ainsi 24 langues officielles et 60 langues régionales.

- soutien financier aux régions en difficultés (anciennes régions industrielles par exemple) ou en reconversion,

- subventions aux territoires enclavés, périphériques ou ruraux,

- financements d’axes de communications stratégiques,

- rénovation urbaine de quartiers en difficulté…

Cette politique de cohésion des territoires est elle-même financée par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds social européen (FSE), tous deux alimentés par les États membres à hauteur de leur PIB.

Mais depuis 2009, c’est la crise de la dette qui menace l’équilibre déjà fragilisé des États membres de l’UE. Cette crise a en effet mis en évidence l’importance colossale des dettes des États (la Grèce est par exemple endettée à hauteur de plus de 150 % de son PIB, et l’Italie 120 %) et la nécessité pour l’Union européenne de coordonner son action pour aider les pays en difficulté. La crise ne perd néanmoins pas en ampleur et en juin 2012, c’est au tour de l’Espagne de demander une importante aide financière aux institutions européennes pour sauvegarder son système bancaire. L’importance de cette crise remet en cause le mode même d’intervention de l’UE et les États membres hésitent aujourd’hui entre une plus grande intégration européenne ou au contraire un retour à plus de souveraineté nationale.

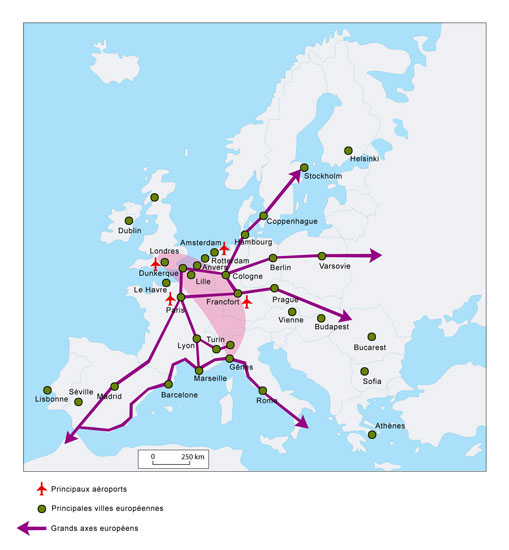

Organisé par un arc urbain quasi continu s’étalant de Londres à Milan en passant par Paris et Francfort, il abrite les sièges sociaux des plus grandes entreprises, les fonctions de commandement et les espaces les plus riches de l’UE. Son réseau de transports (ports, aéroports internationaux) est dense et bien relié à l’archipel métropolitain mondial, c’est-à-dire l’ensemble des grandes villes mondiales motrices de la mondialisation (Tokyo, New York).

|

| Doc. 2. Les principaux axes de communication européens |

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !