Les conflits au Moyen-Orient : la guerre du Golfe (1991)

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Problématique : Pourquoi peut-on considérer que la guerre du Golfe de 1991 inaugure un nouvel ordre mondial ?

- L'Irak est un pays relativement grand, mais qui bénéficie d'un petit accès à la mer sur le littoral du Golfe arabo-persique. Avec cette invasion, il agrandit son littoral.

- L'Irak est déjà un pays exportateur de pétrole, mais le Koweït est lui aussi très riche en hydrocarbures. S'il envahit ce pays, il augmenterait donc sa production et ses ressources.

Saddam Hussein renoue ainsi avec sa politique expansionniste : il a déjà cherché à conquérir des territoires au détriment de ses voisins, notamment de l'Iran à travers une guerre très meurtrière de 1980 à 1988. Cette guerre s'était soldée par un échec.

|

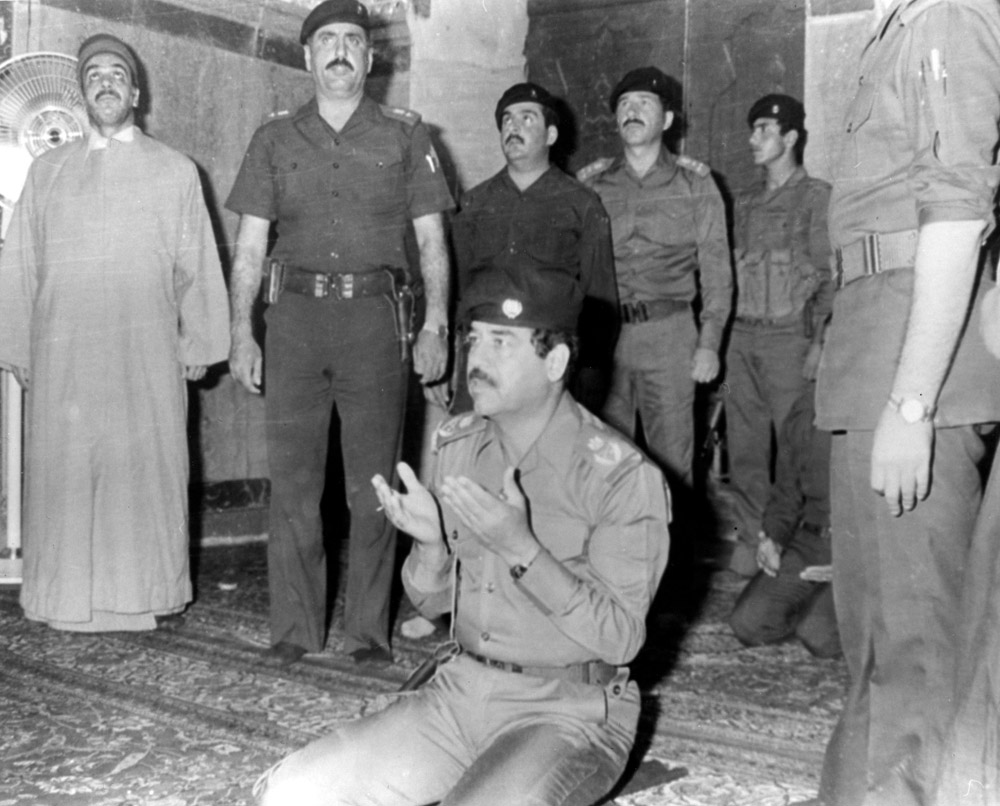

| Doc. 1. Saddam Hussein priant à Karbala en Irak, 1985. |

En revanche, les autres pays alliés des États-Unis en profitent pour rappeler leur attachement aux valeurs de liberté et de démocratie : l'invasion d'un petit pays par un pays plus fort est pour eux inadmissible. C'est toute une conception des relations internationales qui est en jeu.

Comme Saddam Hussein refuse de coopérer, l'ONU pose un ultimatum au régime en novembre 1990, et le menace de « l'utilisation de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer la résolution de l'ONU ». Ainsi, une coalition se met rapidement en place, très largement dominée par les États-Unis : ils mettent à disposition plus de la moitié des chars, des militaires et près des 3/4 des avions de combat.

Cependant, cela ne signifie pas une guerre sans morts : 240 soldats alliés sont décédés (dont 150 américains) et près de 150 000 Irakiens meurent, soldats comme civils. C'est donc une guerre très meurtrière, dont l'intensité a été très brutale.

- La force militaire des États-Unis, qui ont largement dominé la guerre ;

- leur force politique, car ils ont su imposer leur conception du droit international à une coalition de 28 pays, dont beaucoup de pays arabes (qui auraient pu être solidaires de l'Irak) ;

- cela accentue la marginalisation de l'URSS qui n'a rien pesé dans ce conflit (l'URSS ne survit que quelques mois à la fin de cette guerre).

Les États-Unis apparaissent alors comme la superpuissance incontestée.

- Le Moyen-Orient devient un enjeu central de la géopolitique mondiale, notamment à cause des hydrocarbures dont il faut sécuriser la production et le transport. Le pétrole devient un enjeu légitime de conflits ;

- Il apparaît alors important de tout faire pour y assurer la paix ;

- Les armes de destructions massives doivent être surveillées, et leur prolifération contrôlée.

Derrière ces mots d'ordre apparemment légitimes, c'est la mainmise des États-Unis sur la région qui est affirmée, et les germes de la seconde guerre du Golfe posés, entrainant une situation qui se révèle particulièrement chaotique.

- Elle représente le moment où les États-unis apparaissent comme la seule superpuissance.

- Elle place le Moyen-Orient, région déjà stratégique, au cœur de la géopolitique mondiale.

- Elle fait du pétrole un enjeu légitime des interventions militaires.

Un peu plus de 10 ans après, une seconde guerre du Golfe éclate, sur les mêmes bases idéologiques, mais les États-Unis agissent cette fois seuls, preuve de leur affaiblissement.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !