Le prix, un indicateur de rareté

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Mais, plus profondément, de cette tension est issu le concept de richesse en économie, objet même de cette discipline que Léon Walras définissait ainsi : « l'ensemble de toutes les choses, matérielles et immatérielles ; qui sont susceptibles d'avoir un prix parce qu'elles sont rares, c'est-à-dire à la fois utiles et limitées en quantité ». Les auteurs néoclassiques montrent que les prix de marché constituent non seulement des indicateurs de la rareté mais permettent aussi, par l'exercice du libre échange, l'élévation du niveau de vie et une relative abondance.

Cette pensée diffère de celle de Karl Marx pour qui la rareté est relative au mode de production capitaliste et notamment au fait que les rapports de production sont des rapports d'exploitation qui entravent le développement des forces productives.

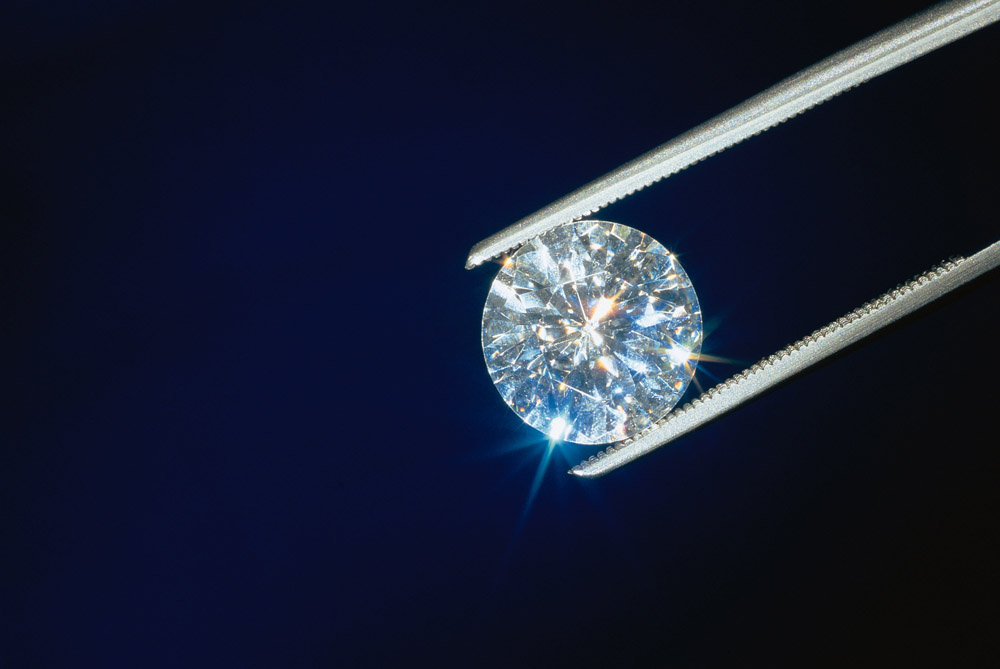

Cette approche élémentaire apporte, en outre, la solution au paradoxe de l'eau et du diamant ; l'eau a une utilité totale extrêmement élevée mais une utilité marginale très faible : l'abondance de l'eau fait que les besoins sont satisfaits jusqu'à satiété sans que cela coûte quoi que ce soit à quiconque, le prix en est donc nul (ce constat n'est plus tout à fait en phase avec l'actualité, l'eau devenant un bien de plus en plus difficile à obtenir).

Inversement, le diamant possède une utilité totale insignifiante comparée à celle de l'eau mais sa grande rareté fait qu'il a une forte utilité marginale et donc un prix élevé (document 1).

L'utilité totale fait la richesse, constitue l'essence de la valeur et donne un fondement à la notion de richesse en économie.

L'utilité marginale détermine les valeurs marchandes et ainsi intègre ces richesses dans une compréhension de l'échange et des prix.

| Utilité totale | Utilité marginale | |

|

Très faible (pas indispensable) |

Très forte (prix élevé) |

|

Très forte (indispensable) |

Très faible (prix faible) |

Cependant, il convient de constater que cette rareté peut être relative ou absolue : le concept de rareté fait à la fois appel à l'intensité de la demande pour un bien et à la rareté des ressources nécessaires à sa production.

C'est à ce stade qu'interviennent les courbes d'offre et de demande. La demande reflète l'intensité du besoin : un bien peut être rare parce qu'il est fortement désiré par la population. L'offre, elle, prend en compte les difficultés relatives à la production : celle-ci peut se révéler coûteuse, requérir des ressources rares compte tenu de toutes leurs utilisations possibles.

Dans une perspective libérale, si tous les prix sont parfaitement flexibles sur tous les marchés, il ne peut y avoir de déséquilibre durable dans l'économie.

En effet, les variations des prix jouent un rôle de signal efficace pour l'affectation des facteurs de production aux différentes activités. En toute logique, les producteurs sont incités à affecter plus de facteurs de production aux produits dont les prix montent et moins aux produits dont les prix baissent.

Cette même logique contribue à satisfaire l'attente de la collectivité en partant de la satisfaction d'intérêts particuliers et notamment la recherche du profit maximum.

Le jeu du marché est le processus le plus important dans la détermination de ce qu'il faut produire, de la façon de le faire et des destinataires de cette production. En effet, les prix des biens, des services et des ressources s'ajustent en fonction de ce que désire la société.

L'adaptation continuelle de la structure de la production réalise la satisfaction optimale de la demande. Tout se passe comme si une « main invisible » conduisait les actions individuelles parfaitement égoïstes vers la réalisation du bien commun, ce qu'Adam Smith avait déjà conceptualisé en 1776.

Ce prix est un indicateur des tensions existant sur un marché (pénurie, surproduction…) et joue un rôle important dans l'allocation des ressources, justement parce que celles-ci sont rares.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !