Le développement durable et l'intervention de l'État

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Elles produisent un rapport social et environnemental (obligatoire pour les entreprises cotées en Bourse), dressent par exemple le bilan carbone de leurs activités mais aussi un bilan social (obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés).

Mais cette prise de conscience est-elle pérenne ou juste commerciale ?

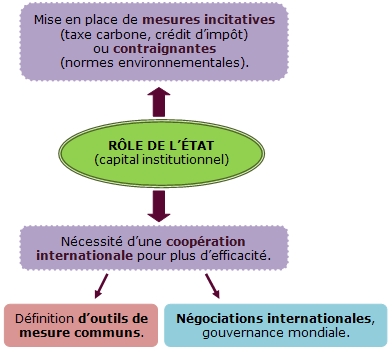

De plus, les consommateurs sont souvent poussés par des comportements de passagers clandestins (« je ne trie pas mes ordures en comptant sur les autres pour le faire »). L’État doit donc mettre en place des politiques visant à contraindre ou inciter les agents économiques à prendre en compte la défense de l’environnement.

Mesures contraignantes :

- Normes d’émission de gaz polluants pour les entreprises qui prévoient des sanctions financières en cas de non-respect ;

- Normes de procédés pour réduire la pollution (comme l’obligation de mettre des filtres à particules sur les véhicules diesels) ;

- Normes de produits avec les taux maximum tolérés de certains composants, l’interdiction de certains autres comme les PCB (polychlorobiphényles) dans les matières plastiques ou l’amiante). Certains produits doivent disparaître pour laisser la place à de nouveaux, plus efficaces ou moins polluants (c'est le cas des ampoules basse consommation d’énergie).

Mesures d’incitation :

- Incitation fiscale : système de bonus-malus pour l’achat d’un véhicule. Les consommateurs sont incités à prendre les véhicules les moins polluants pour bénéficier du bonus versé par l’État. Il existe aussi des systèmes de crédit d’impôt pour la rénovation des logements ou encore l’utilisation d’énergies renouvelables… ;

- La taxation environnementale : l’État met des taxes sur les produits les plus polluants pour faire en sorte que les agents économiques changent leurs comportements. C’est le principe de la taxe carbone (sur l’énergie notamment) qui peut être élargie aux produits de consommation (les produits importés, donc transportés, seraient plus affectés).

La taxe carbone sur les produits permettrait aussi de rendre les produits domestiques plus attractifs et d’améliorer la compétitivité des entreprises locales.

Mais ces mesures ont aussi des effets pervers : la taxe carbone réduit le pouvoir d’achat des ménages, notamment ceux qui vivent loin des centres-villes et de leur travail. Elle défavorise également les ménages les plus modestes.

La mise en place de normes contraignantes risque de défavoriser les entreprises nationales si elles sont les seules à y être soumises et la taxe carbone appliquée aux produits (notamment importés) pourrait être assimilée à des mesures protectionnistes. Cela entraînerait probablement des mesures de rétorsion de la part de nos partenaires commerciaux. Il faut donc mener des politiques globales, au moins au niveau européen en ce qui concerne la France.

À ce jour, aucun critère commun ou indiscutable n’est né de ces travaux.

Pour l’UE, 11 indicateurs « phares » ont été déterminés, parmi lesquels nous trouvons :

- Pour le domaine économique : PIB par habitant, productivité des ressources ;

- Pour le domaine social : taux d’emploi des séniors, taux de pauvreté, aide au développement, espérance de vie ;

- Pour le domaine environnemental : émission de CO2, part des énergies renouvelables, consommation d’énergie des transports, prises de poissons, abondance des populations d’oiseaux.

Les Américains utilisent plus volontiers l’Indicateur de Progrès Véritable (IPV) dont la construction se base sur une soustraction des dommages sociaux et environnementaux aux richesses produites.

On peut aussi aborder le critère de l’empreinte écologique. Celle-ci mesure la « surface » nécessaire à la consommation ou aux déplacements d’un individu ou d’un groupe (terres, pêche, forêts mais aussi la pollution due aux émissions de carbone). On la compare ensuite à la surface disponible dans le monde ou pour chaque pays. Les Américains consomment 2,7 hectares de plus par personne que leurs stocks alors que l’Afrique a un excédent de 0,5 hectares par personne.

Selon cet indicateur, la consommation actuelle mondiale correspond à la surface de 1,5 fois celle de la Terre !

Il apparaît très difficile de trouver un compromis entre tous les pays. Les États-Unis sont réticents à participer à ces efforts et les pays du Sud ne veulent pas limiter leur croissance économique tant qu’ils n’auront pas rattrapé leur retard sur les pays les plus riches. Mais le temps presse et les catastrophes climatiques se font ressentir un peu plus chaque année. Une institutionnalisation des négociations doit peut-être conduire à la création d’un organisme mondial à l’image de l’OMC pour le libre-échange.

|

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !