La mise en place des appareils reproducteurs- Seconde- SVT

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Expliquer comment sont mis en place l’appareil sexuel féminin et l’appareil sexuel masculin au cours du développement embryonnaire (déterminisme génétique et hormonal du sexe biologique).

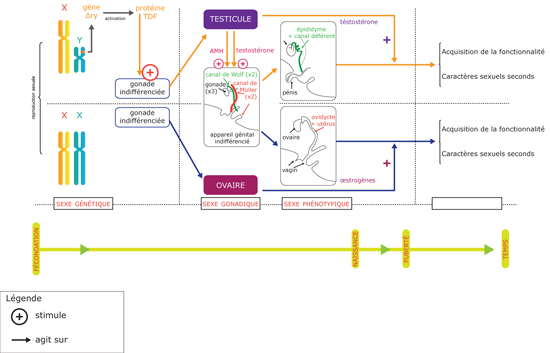

- Le sexe est déterminé génétiquement, dès la fécondation. Les femmes possèdent deux chromosomes X, les hommes possèdent un chromosome X et un chromosome Y.

- La mise en place de l’appareil sexuel se

réalise sur une longue période qui va de

la fécondation, au développement embryonnaire

puis fœtal. 3 stades se succèdent :

- le sexe génétique (gonades indifférenciées, appareil génital indifférencié) ;

- le sexe gonadique (gonades différenciées, appareil génital indifférencié) ;

- le sexe phénotypique (gonades différenciées, appareil génital différencié).

- Deux événements permettent de passer d'un

stade totalement indifférencié (sexe

génétique) à un stade totalement

différencié (sexe phénotypique) :

- la différenciation des gonades en testicules ou en ovaires ;

- la différenciation de l’appareil génital (maintien du canal de Wolff et régression du canal de Muller chez les hommes, régression du canal de Wolff et maintien du canal de Muller chez les femmes).

- La différenciation de l’appareil sexuel

est dépendante du patrimoine

génétique de l’individu :

- L’acquisition du sexe gonadique mâle puis du phénotype sexuel mâle nécessite la présence du gène sry (situé sur le chromosome Y). L’expression de ce gène déclenche l'expression d'autres gènes et induit la différenciation des gonades en testicules.

- En l'absence de gène sry, et en présence d'autres gènes (dont certains situés sur le chromosome X), les gonades deviennent des ovaires et il y a acquisition du sexe gonadique femelle.

- La différenciation est également sous

contrôle hormonal :

- Les testicules produisent deux hormones : la testostérone et l’AMH. La testostérone est à l’origine du développement des canaux de Wolff et des organes génitaux externes tandis que l’AMH entraîne parallèlement une régression des canaux de Müller.

- Chez la femelle, en absence de testostérone et d’AMH, les canaux de Wolff régressent et les canaux de Müller se maintiennent et forment l’appareil génital féminin.

- À la naissance, l’appareil génital est formé mais il n’est pas fonctionnel.

Au début du développement embryonnaire, il y a

mise en place d’un appareil génital ne

présentant aucune différence entre les embryons

mâles et les embryons femelles : c’est le premier

stade appelé le stade phénotypique

indifférencié.

Cet appareil est formé tout d’abord de gonades

indifférenciées qui pourront évoluer

soit vers un testicule soit vers un ovaire : on les appelle

gonades bipotentielles.

L’appareil génital comprend aussi deux paires de

canaux : les canaux de Müller et les canaux de Wolff.

Ces canaux vont évoluer différemment selon le

sexe : maintien du canal de Wolff et régression

du canal de Muller chez les hommes, régression du

canal de Wolff et maintien du canal de Muller chez les

femmes.

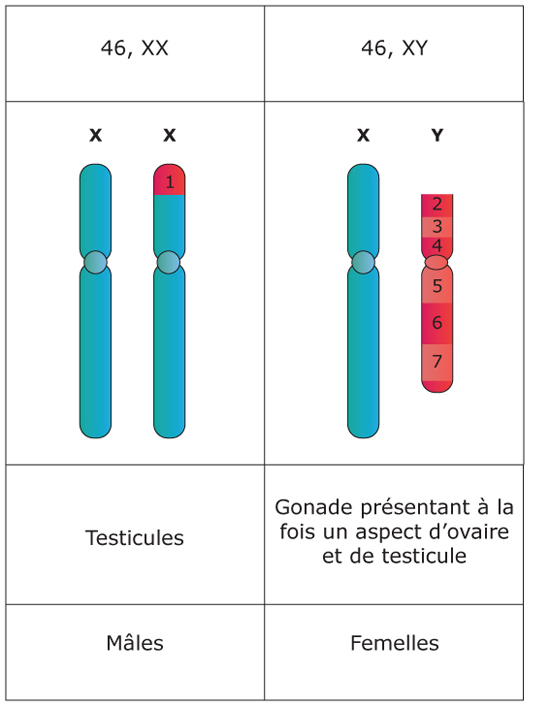

Parmi les 46 chromosomes présents dans la cellule œuf humaine, 2 déterminent le sexe : XX chez la fille et XY chez le garçon.

La paire de chromosomes sexuels se reconstitue au

moment de la fécondation. On connaît de

nombreuses anomalies du caryotype portant sur ces

chromosomes sexuels. de l’évolution de

la gonade bipotentielle en ovaire ou en testicule.

- certaines filles possèdent plus de deux

chromosomes X ou un seul X mais aucun chromosome Y.

- certains garçons ont un seul chromosome X et

deux chromosomes Y : ils ne présentent pas

d’anomalies. D’autres ont un seul Y et

plusieurs X : ils ont bien le type masculin.

| Caryotype | Sexe phénotypique | Gonades | Aspect clinique |

| 47, XXY | masculin | Testicules sans spermatogonies | syndrome de Klinefelter : stérilité |

| 47, XYY | masculin | Testicules normaux | phénotype normal : fertilité |

| 47, XXX | féminin | Ovaires normaux | phénotype normal : fertilité |

| 45, XO | féminin | Régression fœtale des ovaires, après leur différenciation | syndrome de Turner : stérilité |

Ainsi on constate l’importance de la

présence d’un chromosome Y pour la

détermination du sexe masculin. Le sexe

féminin semble être lié à

l’absence du chromosome Y quel que soit le nombre

de X.

Des observations complémentaires montrent

qu’une seule partie du chromosome Y est

nécessaire à la différenciation de

la gonade bipotentielle en testicule :

Protocole :

En 1991, des chercheurs isolent un petit fragment de la

partie 1 du chromosome Y qui comprend un gène

appelé sry. Ils réalisent une

expérience de transgénèse : ils

insèrent ce gène sry dans l’ADN

d’un embryon de souris de caryotype XX.

Résultats :

Cette souris transgénique acquiert au cours de son

développement embryonnaire des testicules.

Interprétation :

L’acquisition du sexe gonadique puis du

phénotype sexuel mâle implique donc tout

d’abord la présence du gène sry,

Sex-determining Region of Y.

L’expression du gène sry permet la

synthèse de la protéine SRY

appelée TDF = Testis Determining

Factor. Cette protéine est le signal de

développement des gonades en testicules,

c’est le signal de masculinisation.

La protéine SRY se lie à l’ADN et

active en cascade l’expression de nombreux

gènes.

En absence de protéine SRY, et sous l'effet de

gènes portés entre autre par le chromosome

X, les gonades deviennent des ovaires et il y a

acquisition du sexe gonadique femelle.

La différenciation de l’appareil sexuel est

donc dépendante du patrimoine

génétique de l’individu.

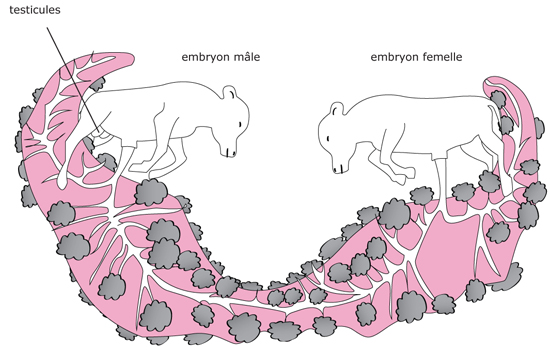

Dans l’espèce bovine, les gestations gémellaires sont assez fréquentes. Quand les deux fœtus sont de sexes différents, la femelle de caryotype XX, présente pourtant systématiquement des anomalies : elle est stérile, ses ovaires sont de très petite taille, les trompes utérines très peu développées ou absentes, certains organes masculins comme les vésicules séminales peuvent être présentes. On sait qu’une autre particularité de l’espèce bovine réside dans la fusion des vaisseaux sanguins des placentas des jumeaux, ce qui entraîne des échanges de sang entre les deux fœtus.

Ces observations faites au début du 20e

siècle ont permis de poser

l’hypothèse que le testicule fœtal du

jumeau mâle élabore une hormone

véhiculée par le sang et qui affecte le

développement des gonades chez le jumeau

femelle.

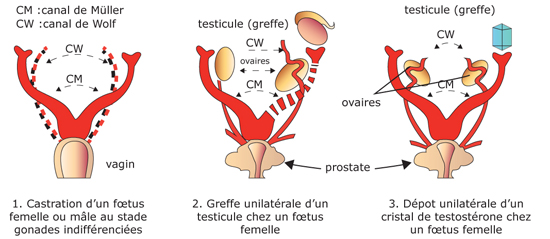

En 1947, le biologiste Alfred Jost met au point plusieurs

techniques d’intervention sur l’appareil

reproducteur du fœtus. Il réalise

grâce à celles-ci trois interventions sur le

lapin. Tout d’abord, la castration de fœtus

mâle et femelle au stade des gonades

indifférenciées, c’est-à-dire

avant 19 jours de développement. Il observe alors

que les canaux de Wolff disparaissent tandis que ceux de

Müller subsistent.

Puis il greffe unilatéralement un testicule chez

un fœtus femelle ; les résultats montrent

que du côté greffé, il y a

dégénérescence du canal de

Müller et la formation d’un

pseudo-épididyme qui résulte du maintien du

canal de Wolff. Aussi, il y a différenciation de

la prostate. De l’autre côté, il y a

féminisation des voies génitales comme

quand il n’y a pas de testicule.

Donc les testicules permettent la masculinisation

de l’appareil génital.

La dernière expérience

réalisée consiste à déposer

unilatéralement un cristal de testostérone

chez un fœtus femelle ; il y a alors maintien et

différenciation des canaux de Wolff et le

développement de la prostate. Donc le testicule

par ses sécrétions masculinise

l’appareil génital. Par contre, les canaux

de Müller subsistent : cette hormone permet donc le

maintien et la différenciation des canaux de Wolff

mais pas la régression des canaux de

Müller.

La régression des canaux de Müller est sous

contrôle d’une autre hormone elle aussi

fabriquée par les testicules : l’hormone

anti-Müllerienne ou AMH.

Les testicules produisent donc 2 hormones : la

testostérone et l’AMH, hormone

anti-müllérienne qui vont

dé-féminiser l’appareil

génital indifférencié et le faire

évoluer dans le sens mâle. La

testostérone est à l’origine du

développement des canaux de Wolff et des organes

génitaux externes tandis que l’AMH

entraîne parallèlement une régression

des canaux de Müller.

Chez la femelle, en absence de testostérone et d’AMH, les canaux de Wolff régressent et les canaux de Müller se maintiennent et forment l’appareil génital féminin.

À la naissance, les structures génitales sont en place mais ne sont pas fonctionnelles.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !