La guerre froide : conflit idéologique, conflit de puissance

- Fiche de cours

- Quiz et exercices

- Vidéos et podcasts

Les démocraties populaires se mettent ainsi en place en Bulgarie dès 1946, en Pologne et en Roumanie en 1947 ou encore en Tchécoslovaquie en février 1948. Ce coup de force est dénoncé par les Occidentaux. Winston Churchill, premier ministre britannique pendant la guerre, parle en 1946 d'un « rideau de fer » qui est tombé en Europe centrale, de Trieste à la Baltique. Les Américains, soucieux d'aider les États européens touchés par le conflit, s'inquiètent du devenir de la démocratie sur ce continent.

|

| Doc. 1. Les zones d'occupation en Allemagne |

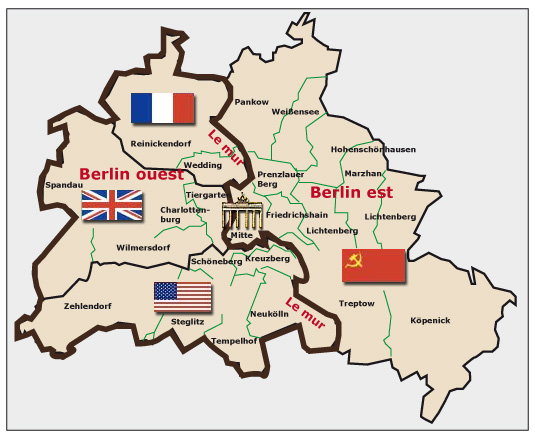

Dans cette Allemagne administrée par les anciens Alliés, Berlin connaît également une occupation quadripartite, selon le même schéma.

Staline, le premier secrétaire du parti communiste soviétique, accepte mal la présence occidentale à Berlin-Ouest. Il considère que cette partie de la ville, enclavée en zone communiste, doit revenir à l'URSS car c'est l'Armée rouge qui a libéré l'ancienne capitale du Reich. Elle doit être considérée comme le « prix du sang », la juste récompense aux énormes pertes subies par les Soviétiques.

|

| Doc. 2. Les zones d'occupation à Berlin |

|

| Doc. 3. Affiche de propagande pour le plan Marshall : « Les aides de l'Amérique pour la reconstruction de l'Europe » |

« Je crois que les États-Unis doivent soutenir les peuples libres qui résistent à des tentatives d'asservissement (...) et que nous devons les aider à forger leur destin » proclame le Président dans ce qui va rester comme la doctrine Truman.

Le plan est lancé quelques mois plus tard et refusé par l'ensemble des pays de l'Europe de l'Est sous la pression des Soviétiques. Ceux-ci dénoncent, à travers la doctrine Jdanov, en octobre 1947, la manifestation, à travers ce plan, d'un impérialisme des États-Unis.

L'entrée dans la Guerre Froide est consommée l'année suivante en juin 1948, à l'occasion de la première crise de Berlin. Le projet d'introduction dans les trois zones d'occupation occidentales d'une monnaie commune, le Deutsche Mark, entraîne le blocus de Berlin-Ouest par les Soviétiques. Les voies de communication entre Berlin-Ouest et l'Allemagne de l'Ouest sont coupées. L'URSS espère ainsi que les Occidentaux vont se retirer et laisser la ville sous l'administration soviétique.

Pour ravitailler la population de Berlin-Ouest, les Américains et ses alliés organisent un pont-aérien. Devant l'échec de l'opération, Staline décide de lever ce blocus le 12 mai 1949.

Cette première crise marque le premier affrontement significatif. Il conduit à la création de deux États allemands distincts : le 9 mai 1949 est créée la République fédérale d'Allemagne (RFA) à l'ouest et le 7 octobre naît la République démocratique allemande (RDA) à l'est.

L'URSS réplique par la création en 1955 du pacte de Varsovie, qui est une alliance militaire entre l'URSS et les démocraties populaires d'Europe orientale, ainsi que par la mise en place du CAEM, le Conseil d'Aide Économique Mutuelle en 1949 (mais qui ne devient efficace qu'en 1959). Il s'agit d'une organisation d'entraide économique entre les pays du bloc communiste. Le bloc communiste se consolide également par une prise du pouvoir en Chine et en Corée du Nord.

|

| Doc. 4. Le Mur de Berlin |

Cet affrontement se mondialise et les conflits entre alliés interposés se multiplient : la guerre entre les deux Corées en est une illustration entre 1950 et 1953, c'est le cas également au Vietnam entre le nord communiste, dirigé par Ho-Chi-Minh et le sud au gouvernement pro-occidental. Le soutien américain apporté au Sud-Vietnam engage les États-Unis dans une guerre dont ils ne sortent battus qu'en 1975.

Les années 1970 voient s'amorcer une période de détente avec les premiers accords de désarmement (SALT en 1972), des accords de coopération économique et scientifique. La détente culmine avec les accords d'Helsinki, signés le 1er août 1975 : les pays signataires, dont les deux Grands, reconnaissent les frontières des pays européens et s'engagent à un respect des Droits de l'Homme. Cette détente dure peu puisque l'invasion de l'Afghanistan par les Soviétiques en décembre 1979 détériore les relations. C'est la « guerre fraîche », les États-Unis de Ronald Reagan relancent une course aux armements qui va accentuer les difficultés de l'URSS.

Gorbatchev est également confronté à la volonté d'émancipation des pays satellites, et surtout au réveil des nationalités au sein même de l'URSS, réveil qui conduit, dès 1990, à l'indépendance des pays Baltes. Mais ce mouvement se diffuse rapidement, notamment dans les Républiques musulmanes.

En 1991, l'URSS éclate en plusieurs républiques indépendantes : c'est la fin de l'Union soviétique et, dans la mesure où l'État dont il est le chef n'est plus, Gorbatchev démissionne. Les États-Unis demeurent dès lors la seule grande puissance. La fin du monde bipolaire libère des puissances régionales comme par exemple la Chine ou l'Inde.

La chute du mur de Berlin en novembre 1989 marque la fin de ce monde bipolaire et le triomphe du modèle américain.

Des quiz et exercices pour mieux assimiler sa leçon

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des quiz et exercices en accompagnement de chaque fiche de cours. Les exercices permettent de vérifier si la leçon est bien comprise ou s’il reste encore des notions à revoir.

Des exercices variés pour ne pas s’ennuyer

Les exercices se déclinent sous toutes leurs formes sur myMaxicours ! Selon la matière et la classe étudiées, retrouvez des dictées, des mots à relier ou encore des phrases à compléter, mais aussi des textes à trous et bien d’autres formats !

Dans les classes de primaire, l’accent est mis sur des exercices illustrés très ludiques pour motiver les plus jeunes.

Des quiz pour une évaluation en direct

Les quiz et exercices permettent d’avoir un retour immédiat sur la bonne compréhension du cours. Une fois toutes les réponses communiquées, le résultat s’affiche à l’écran et permet à l’élève de se situer immédiatement.

myMaxicours offre des solutions efficaces de révision grâce aux fiches de cours et aux exercices associés. L’élève se rassure pour le prochain examen en testant ses connaissances au préalable.

Des vidéos et des podcasts pour apprendre différemment

Certains élèves ont une mémoire visuelle quand d’autres ont plutôt une mémoire auditive. myMaxicours s’adapte à tous les enfants et adolescents pour leur proposer un apprentissage serein et efficace.

Découvrez de nombreuses vidéos et podcasts en complément des fiches de cours et des exercices pour une année scolaire au top !

Des podcasts pour les révisions

La plateforme de soutien scolaire en ligne myMaxicours propose des podcasts de révision pour toutes les classes à examen : troisième, première et terminale.

Les ados peuvent écouter les différents cours afin de mieux les mémoriser en préparation de leurs examens. Des fiches de cours de différentes matières sont disponibles en podcasts ainsi qu’une préparation au grand oral avec de nombreux conseils pratiques.

Des vidéos de cours pour comprendre en image

Des vidéos de cours illustrent les notions principales à retenir et complètent les fiches de cours. De quoi réviser sa prochaine évaluation ou son prochain examen en toute confiance !